Saḷāyatana – Die Sechs Sinnesbasen: Das Tor zur buddhistischen Erfahrungswelt

Eine Analyse der sechs inneren und äußeren Sinnesgrundlagen und ihrer Rolle im Wahrnehmungsprozess

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung: Saḷāyatana – Das Tor zur Erfahrungswelt

- Was ist Saḷāyatana?

- Saḷāyatana im Kontext: Bedingtes Entstehen und der Prozess des Erlebens

- Schlüssel-Lehrreden (Suttas) zu Saḷāyatana im Pāli-Kanon

- Zusammenfassung: Die Bedeutung von Saḷāyatana für die Praxis

- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Einleitung: Saḷāyatana – Das Tor zur Erfahrungswelt

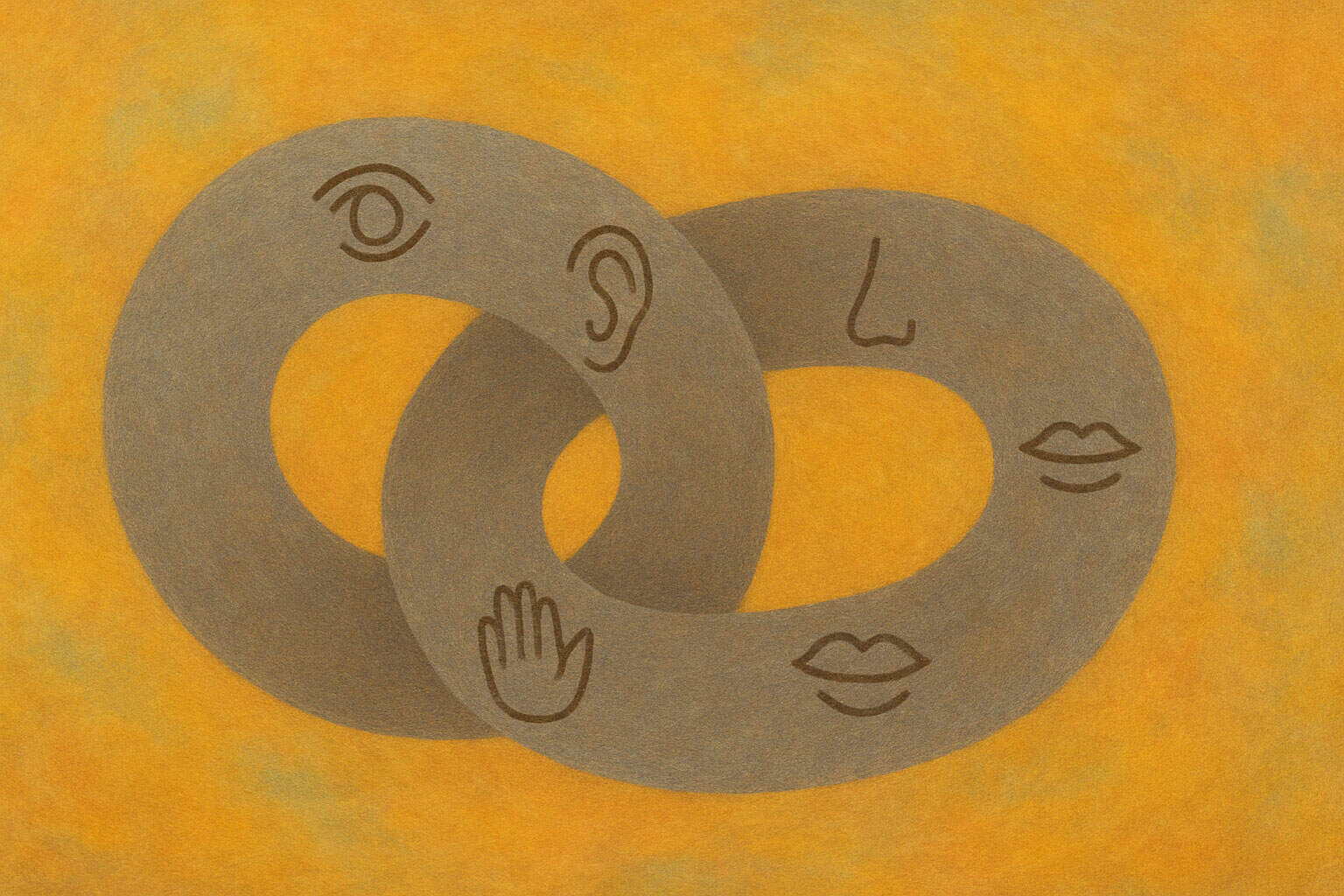

Der Pāli-Begriff Saḷāyatana bezeichnet ein fundamentales Konzept innerhalb der buddhistischen Lehre. Er beschreibt die grundlegende Struktur unserer Wahrnehmung und somit die Art und Weise, wie wir die Welt erfahren. Wörtlich übersetzt bedeutet Saḷāyatana „die sechs Basen“ oder „die sechs Sphären“ (Saḷ = sechs; Āyatana = Basis, Sphäre, Bereich, Eingangstor). Diese sechs Basen bilden das Tor, durch das alle Informationen aus der sogenannten „Außenwelt“ in unser Bewusstsein gelangen und zu Erfahrung verarbeitet werden.

Das Verständnis von Saḷāyatana ist daher nicht nur eine intellektuelle Auseinandersetzung mit buddhistischer Psychologie, sondern von zentraler praktischer Bedeutung für den Weg zur Befreiung. Es bildet die Grundlage für das Verständnis davon, wie Leiden (Dukkha) entsteht – nämlich durch unsere Reaktion auf Sinneseindrücke – und wie durch Achtsamkeit und Einsicht an eben dieser Schnittstelle der Wahrnehmung der Pfad zur Befreiung (Nibbāna) beschritten werden kann. Die Untersuchung der Sinnesbasen ist somit ein Kernstück der buddhistischen Praxis, insbesondere der Achtsamkeitsmeditation (Satipaṭṭhāna), da sie uns erlaubt, den Prozess des Erlebens bewusst zu beobachten und zu verstehen, anstatt automatisch darauf zu reagieren.

Die Betonung liegt dabei nicht nur auf den physischen Sinnesorganen, sondern auf ihrer Funktion als Tore oder Zentren der Erfahrung, als notwendige Schnittstellen zwischen dem inneren Erleben und der äußeren Welt, die erst bewusste Erfahrung ermöglichen.

Was ist Saḷāyatana?

Die Sechs Inneren und Äußeren Sinnesbasen

Saḷāyatana bezieht sich auf die sechs Paare von inneren Sinnesfähigkeiten und den dazugehörigen äußeren Sinnesobjekten. Diese zwölf Faktoren bilden zusammen die vollständige Grundlage für jede Art von bewusster Erfahrung. Ohne das Zusammenspiel einer inneren Basis mit einem entsprechenden äußeren Objekt kann keine Wahrnehmung und somit keine Erfahrung entstehen.

Die sechs inneren Sinnesbasen (Ajjhattikāni Āyatanāni)

Dies sind die sechs Sinnesfähigkeiten oder -organe, die dem Individuum zugehörig sind:

- Auge (Cakkhu): Die Fähigkeit des Sehens, das Seh-Organ.

- Ohr (Sota): Die Fähigkeit des Hörens, das Hör-Organ.

- Nase (Ghāna): Die Fähigkeit des Riechens, das Riech-Organ.

- Zunge (Jivhā): Die Fähigkeit des Schmeckens, das Schmeck-Organ.

- Körper (Kāya): Die Fähigkeit, taktile Empfindungen wahrzunehmen (Berührung, Druck, Temperatur, Schmerz etc.), der Körper als Tastorgan.

- Geist (Mana): Die Fähigkeit, mentale Objekte wie Gedanken, Ideen, Erinnerungen, Gefühle, Absichten und Konzepte zu erkennen und zu verarbeiten. Im Buddhismus wird der Geist explizit als sechste Sinnesfähigkeit betrachtet, gleichrangig mit den fünf physischen Sinnen. Mana kann dabei auch Aspekte umfassen, die im Westen oft getrennt betrachtet werden, wie das emotionale Zentrum (Citta) und die Fähigkeit zur bewussten Aufmerksamkeit und Erinnerung (Sati).

Die sechs äußeren Sinnesbasen (Bāhirāni Āyatanāni)

Dies sind die sechs Arten von Sinnesobjekten, die von den inneren Basen wahrgenommen werden können:

- Sichtbare Formen/Objekte (Rūpa): Alles, was vom Auge wahrgenommen werden kann – Farben, Formen, Licht etc.

- Töne/Klänge (Sadda): Alles, was vom Ohr wahrgenommen werden kann – Geräusche, Sprache, Musik etc.

- Gerüche (Gandha): Alles, was von der Nase wahrgenommen werden kann – Düfte, Gestank etc.

- Geschmäcke (Rasa): Alles, was von der Zunge wahrgenommen werden kann – süß, sauer, salzig, bitter etc.

- Berührungen/Tastobjekte (Phoṭṭhabba): Alles, was vom Körper als taktile Empfindung wahrgenommen werden kann – Härte, Weichheit, Wärme, Kälte, Bewegung etc.

- Geistobjekte/Gedanken/Ideen (Dhammā): Alles, was vom Geist (Mana) als Objekt erkannt werden kann – Konzepte, Erinnerungen, Pläne, Emotionen, Absichten, geistige Bilder, die Inhalte der anderen fünf Sinne etc..

Zur Verdeutlichung dieser grundlegenden Struktur dient folgende Tabelle:

Tabelle: Die Sechs Inneren und Äußeren Sinnesbasen (Saḷāyatana)

| Innere Basis (Ajjhattika Āyatana) | Fähigkeit | Äußere Basis (Bāhira Āyatana) | Objekt-Typ |

|---|---|---|---|

| 1. Auge (Cakkhu) | Sehen | 1. Formen (Rūpa) | Sichtbare Objekte |

| 2. Ohr (Sota) | Hören | 2. Klänge (Sadda) | Hörbare Objekte |

| 3. Nase (Ghāna) | Riechen | 3. Gerüche (Gandha) | Riechbare Objekte |

| 4. Zunge (Jivhā) | Schmecken | 4. Geschmäcke (Rasa) | Schmeckbare Objekte |

| 5. Körper (Kāya) | Fühlen/Tasten | 5. Berührungen (Phoṭṭhabba) | Tastbare Objekte |

| 6. Geist (Mana) | Denken/Erfassen | 6. Geistobjekte (Dhammā) | Mentale/Gedachte Objekte |

Diese paarweise Struktur unterstreicht einen wesentlichen Punkt der buddhistischen Erkenntnistheorie: Erfahrung entsteht immer in Relation. Es gibt kein Sehen ohne ein Gesehenes, kein Hören ohne ein Gehörtes, kein Denken ohne ein Gedachtes. Die Wahrnehmung ist kein einseitiger Akt eines isolierten Subjekts, das eine unabhängige Außenwelt betrachtet. Vielmehr entsteht die Erfahrungswelt erst im dynamischen Zusammentreffen von innerer Fähigkeit und äußerem Objekt. Diese relationale Sichtweise untergräbt die intuitive Vorstellung eines festen, beständigen Selbst (Attā), das unabhängig von seinen Erfahrungen existiert, und bereitet das Verständnis für die Lehre vom Nicht-Selbst (Anattā) vor.

Saḷāyatana im Kontext: Bedingtes Entstehen und der Prozess des Erlebens

Die sechs Sinnesbasen sind kein isoliertes Konzept, sondern ein integraler Bestandteil des Paṭiccasamuppāda, der Lehre vom Bedingten Entstehen. Diese Kette von zwölf Gliedern beschreibt den Prozess, wie durch eine Reihe von abhängigen Bedingungen Leiden entsteht und wie durch das Aufheben dieser Bedingungen Leiden beendet werden kann. Saḷāyatana nimmt in dieser Kette die fünfte Position ein.

- Bedingt durch Nāma-rūpa: Das Entstehen der sechs Sinnesbasen ist abhängig vom vorhergehenden Glied, Nāma-rūpa (Name-und-Form oder Geist-und-Materie). Nāma-rūpa bezeichnet den psycho-physischen Organismus, die Einheit von mentalen Faktoren („Name“: Gefühl, Wahrnehmung, Absicht, Kontakt, Aufmerksamkeit) und materiellen Faktoren („Form“: die vier Elemente und die davon abgeleitete Materie). Erst wenn dieser Organismus eine gewisse Struktur und Funktionsfähigkeit erreicht hat, können die Sinnesbasen als dessen „Schnittstellen“ zur Welt aktiv werden.

- Bedingung für Phassa (Kontakt): Die sechs Sinnesbasen sind die notwendige Bedingung für das Entstehen des sechsten Gliedes, Phassa (Kontakt). Phassa bezeichnet nicht nur die physische Berührung, sondern den Moment des Zusammentreffens von drei Faktoren: einer inneren Sinnesbasis (z. B. Auge), einem äußeren Sinnesobjekt (z. B. eine sichtbare Form) und dem entsprechenden Bewusstsein (z. B. Seh-Bewusstsein, Cakkhu-Viññāṇa). Ohne die Funktionsfähigkeit der Sinnesbasen (Saḷāyatana) kann dieser Kontakt nicht stattfinden. Manchmal wird dieser Prozess noch detaillierter analysiert durch die Lehre von den achtzehn Elementen (Dhātu), welche die sechs inneren Basen, die sechs äußeren Basen und die sechs Arten des davon abhängigen Bewusstseins umfasst.

- Folgeglieder: Vedanā (Gefühl) und Taṇhā (Begehren): Auf den Kontakt (Phassa) folgt unmittelbar das siebte Glied, Vedanā (Gefühl oder Empfindung). Jede Sinnesberührung löst eine Empfindung aus, die entweder als angenehm (Sukha), unangenehm (Dukkha) oder weder-angenehm-noch-unangenehm (neutral, Adukkhamasukha) erfahren wird. Vedanā ist ein entscheidender Punkt in der Kette: Abhängig von diesem Gefühl entsteht üblicherweise, wenn keine Achtsamkeit präsent ist, das achte Glied, Taṇhā (Begehren, Durst). Dies ist das Verlangen nach dem Angenehmen, die Abneigung gegen das Unangenehme oder die Gleichgültigkeit gegenüber dem Neutralen. Taṇhā führt weiter zu Upādāna (Anhaften, Ergreifen) und Bhava (Werden), was letztlich zu erneutem Leiden in Form von Geburt (Jāti), Alter und Tod (Jarāmaraṇa) führt.

Die Position von Saḷāyatana im Paṭiccasamuppāda verdeutlicht seine zentrale Rolle: Es ist der Punkt, an dem die „Außenwelt“ (repräsentiert durch die äußeren Basen/Objekte) auf die „Innenwelt“ (repräsentiert durch die inneren Basen und das Bewusstsein) trifft und den psychologischen Prozess in Gang setzt, der entweder zu weiterem Leiden oder, durch bewusste Praxis, zur Befreiung führen kann. Die Qualität der nachfolgenden Glieder – wie wir auf Kontakt (Phassa) und Gefühl (Vedanā) reagieren – hängt maßgeblich davon ab, ob dieser Prozess von Unwissenheit (Avijjā) und automatischen Reaktionen oder von Achtsamkeit (Sati) und Weisheit (Paññā) begleitet wird. Die buddhistische Praxis zielt darauf ab, genau an dieser Schnittstelle – an den Sinnestoren und den daraus entstehenden Erfahrungen – anzusetzen, um den automatischen Übergang von Gefühl (Vedanā) zu Begehren (Taṇhā) zu durchbrechen.

Darüber hinaus unterstreicht die Darstellung im Paṭiccasamuppāda die Unpersönlichkeit (Anattā) des gesamten Wahrnehmungsprozesses. Die Formulierungen in den Lehrreden beschreiben dies oft in konditionalen, unpersönlichen Sätzen: „Abhängig vom Auge und Formen entsteht Seh-Bewusstsein; das Zusammentreffen der drei ist Kontakt; abhängig von Kontakt entsteht Gefühl…“. Diese Art der Darstellung entlarvt die Illusion eines beständigen, kontrollierenden „Ich“ oder „Selbst“, das hinter den Kulissen die Wahrnehmung steuert. Stattdessen wird ein abhängiger, prozesshafter Ablauf von Bedingungen und Wirkungen sichtbar. Das Verständnis von Saḷāyatana als Teil dieses unpersönlichen Prozesses ist somit ein wichtiger Schlüssel zur Einsicht in Anattā.

Schlüssel-Lehrreden (Suttas) zu Saḷāyatana im Pāli-Kanon

Der Pāli-Kanon, die Sammlung der ältesten buddhistischen Schriften, enthält zahlreiche Lehrreden (Suttas), die sich mit Saḷāyatana befassen. Die folgenden Suttas sind besonders relevant für ein tieferes Verständnis dieses Konzepts. Sie können über die Webseite SuttaCentral.net recherchiert werden, die oft auch deutsche Übersetzungen anbietet. Hinweis: Erklärende Texte zu Lehrreden finden sich im Lehrreden-Verzeichnis.

Saṃyutta Nikāya (SN): Die reichhaltigste Quelle für Saḷāyatana

Die Gruppierte Sammlung (Saṃyutta Nikāya) ist nach Themen geordnet. Das 35. Saṃyutta (Kapitel) trägt den Namen Saḷāyatana Saṃyutta und ist die umfangreichste und detaillierteste Quelle zu den sechs Sinnesbasen im gesamten Kanon. Es enthält Hunderte von kurzen Suttas, die das Thema aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchten. Einige besonders hervorzuhebende Beispiele sind:

- SN 35.23 – Sabba Sutta (Die Rede vom Alles): In dieser prägnanten Rede definiert der Buddha „Das Alles“ – die Gesamtheit der Realität, die für den spirituellen Pfad relevant ist – ausschließlich als die sechs inneren und sechs äußeren Sinnesbasen (und die daraus entstehenden Prozesse wie Bewusstsein, Kontakt, Gefühl). Alles darüber hinausgehende sei nicht erfahrbar und reine Spekulation. Dies unterstreicht die phänomenologische Ausrichtung der Lehre: Relevant ist, was erfahren werden kann.

- SN 35.1 – Ajjhattānicca Sutta (Die Rede über die Vergänglichkeit der inneren Basen) & SN 35.4 – Bāhirānicca Sutta (Die Rede über die Vergänglichkeit der äußeren Basen): Diese und ähnliche Suttas (z. B. SN 35.2, SN 35.3, SN 35.5, SN 35.6) betonen systematisch die drei Daseinsmerkmale – Vergänglichkeit (Anicca), Leidhaftigkeit (Dukkha) und Nicht-Selbst (Anattā) – in Bezug auf jede der sechs inneren und äußeren Sinnesbasen. Das klare Erkennen dieser Merkmale durch direkte Einsicht führt zu Ernüchterung (Nibbidā), Loslösung (Virāga) und Befreiung (Vimutti).

- SN 35.82 – Lokapañhā Sutta (Die Rede von der Welt): Hier wird die „Welt“ (Loka) nicht kosmologisch, sondern erfahrungsbezogen definiert: Die Welt ist das, was dem Zerfall (Lujjati) unterliegt. Und was zerfällt? Das Auge zerfällt, Formen zerfallen, Seh-Bewusstsein zerfällt, Augenkontakt zerfällt, und das Gefühl, das daraus entsteht, zerfällt ebenfalls – und so weiter für alle sechs Sinne. Die Welt ist der Prozess der Sinneswahrnehmung selbst.

- SN 35.13 & SN 35.14 – Paṭhamapubbesambodha Sutta / Dutiyapubbesambodha Sutta (Vor meinem Erwachen 1 + 2): Der Buddha berichtet, wie er selbst vor seiner Erleuchtung die Sinnesbasen untersucht hat. Er erforschte gründlich die Befriedigung (Assāda, den angenehmen Aspekt), die Gefahr (Ādīnava, den leidhaften Aspekt und die damit verbundenen Nachteile) und das Entrinnen (Nissaraṇa, die Möglichkeit der Befreiung) in Bezug auf jede der sechs inneren und äußeren Basen. Erst als er diese drei Aspekte vollständig verstanden hatte, konnte er die Erleuchtung erlangen.

- SN 35 – Zusammenfassung des Kapitels im Lehrreden-Verzeichnis.

Majjhima Nikāya (MN): Analysen und Gleichnisse

Die Sammlung der Mittleren Reden (Majjhima Nikāya) enthält ebenfalls wichtige Lehrreden zu Saḷāyatana, oft in Form detaillierter Analysen oder anschaulicher Gleichnisse. Der letzte Abschnitt der Sammlung, der Saḷāyatana Vagga (MN 143–152), ist thematisch den sechs Sinnesbasen gewidmet. Zentrale Suttas sind:

- MN 137 – Saḷāyatanavibhaṅga Sutta (Die Analyse der sechs Sinnesfelder): Diese Rede bietet eine sehr detaillierte Aufschlüsselung (Vibhaṅga = Analyse, Erklärung) der sechs inneren und äußeren Basen, der sechs Arten des Bewusstseins, der sechs Arten des Kontakts, der sechs Arten des Gefühls und der sechs Arten des Begehrens. Sie unterscheidet auch zwischen weltlicher (wörtl. „hausbezogener“, Gehasita) Freude und Traurigkeit, die auf Sinnesvergnügen basiert, und entsagender (Nekkhamma) Freude und Gleichmut, die aus der Einsicht in die Vergänglichkeit entsteht. MN 137 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- MN 148 – Chachakka Sutta (Die Rede von den sechs Sechsergruppen): Der Buddha analysiert hier den Wahrnehmungsprozess anhand von sechs Gruppen (Cakka = Sechsheit, Gruppe, Rad) zu je sechs Elementen: 1. Innere Basen, 2. Äußere Objekte, 3. Bewusstsein, 4. Kontakt, 5. Gefühl, 6. Begehren. Die Rede zeigt auf, wie durch Identifikation mit diesen Elementen („Das ist mein“, „Das bin ich“, „Das ist mein Selbst“) Anhaftung und Leiden entstehen und wie diese durch Nicht-Identifikation überwunden werden können. MN 148 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- MN 149 – Mahāsaḷāyatanika Sutta (Die große Rede über die sechs Sinnesfelder): Diese wichtige Lehrrede stellt eine direkte Verbindung her: Das Nicht-Wissen und Nicht-Sehen der Sinnesbasen, Objekte, Bewusstseinsarten, Kontakte und Gefühle „wie sie wirklich sind“ (Yathābhūtaṃ) führt zu Begierde (Rāga), Fesselung, Verblendung und zur Ansammlung von leidvollen Daseinsfaktoren (Khandhas) für die Zukunft. Umgekehrt führt das korrekte Wissen und Sehen dieser Prozesse zur Aufgabe des Begehrens, zur Befreiung von Fesseln und zur vollen Entfaltung des Edlen Achtfachen Pfades, einschließlich Gleichmut (Upekkhā), Ruhe (Samatha) und Einsicht (Vipassanā). MN 149 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- MN 18 – Madhupiṇḍika Sutta (Die Rede vom Honigball): Obwohl Saḷāyatana nicht im Zentrum steht, ist diese Rede relevant, da sie erklärt, wie aus dem Sinneskontakt (Phassa), bedingt durch Gefühl (Vedanā) und Wahrnehmung (Saññā), die Tendenz zur konzeptuellen Ausbreitung/Wucherung und Verwicklung (Papañca) entsteht. Diese mentale Aktivität ist eine Hauptquelle für inneren und äußeren Konflikt. Die Wurzel dieses Problems liegt im grundlegenden Wahrnehmungsprozess, der an den Sinnesbasen beginnt. MN 18 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- MN 10 – Satipaṭṭhāna Sutta (Die Rede über die Grundlagen der Achtsamkeit): Diese zentrale Meditationsanleitung behandelt in ihrer vierten Grundlage – der Achtsamkeit auf Geistesobjekte (Dhammānupassanā) – explizit die Analyse der sechs inneren und äußeren Sinnesbasen. Der Übende soll erkennen, wie eine Fessel (Saṃyojana) in Abhängigkeit von Auge und Formen, Ohr und Tönen usw. entsteht, wie eine entstandene Fessel aufgegeben wird und wie eine aufgegebene Fessel zukünftig nicht mehr entsteht. Dies zeigt die direkte Anwendung des Wissens über Saḷāyatana in der Meditationspraxis. MN 10 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

Dīgha Nikāya (DN): Kontextualisierung

Die Sammlung der Langen Reden (Dīgha Nikāya) enthält weniger spezifisch analytische Abhandlungen über Saḷāyatana, erwähnt das Konzept aber im Rahmen größerer Lehrdarstellungen:

- DN 15 – Mahānidāna Sutta (Die große Rede über die Ursachen): Diese Rede bietet eine tiefgründige Analyse des Paṭiccasamuppāda. Eine Besonderheit dieses Textes ist jedoch, dass er das Glied der sechs Sinnesbasen (Saḷāyatana) in der Aufzählung überspringt und direkt von Name-und-Form (Nāma-rūpa) zu Kontakt (Phassa) übergeht. Dies impliziert, dass die Sinnesbasen bereits in der psycho-physischen Struktur von Nāma-rūpa enthalten sind, um Kontakt zu ermöglichen. DN 15 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- DN 22 – Mahāsatipaṭṭhāna Sutta (Die große Rede über die Grundlagen der Achtsamkeit): Diese längere Version der Achtsamkeitsrede enthält, parallel zu MN 10, ebenfalls die Analyse der sechs Sinnesbasen als Teil der vierten Grundlage der Achtsamkeit. DN 22 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

Aṅguttara Nikāya (AN): Praktische Aspekte und Personen

Die Angereihte Sammlung (Aṅguttara Nikāya), die Lehrreden nach der Anzahl der behandelten Themen ordnet, enthält oft praktische Ratschläge und Klassifizierungen von Personen in Bezug auf ihre Praxis, auch im Umgang mit den Sinnen:

- AN 6.63 – Nibbedhika Sutta (Die durchdringende Rede): Diese Rede analysiert sechs fundamentale Daseinsfaktoren, die durchdrungen werden müssen (darunter Sinnlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung und Kamma). Der Buddha erklärt dabei, dass Kontakt (Phassa) die Quelle (Nidāna) für das Entstehen dieser Phänomene ist. Wer Kontakt versteht, versteht also die Wurzel von Sinnlichkeit und Kamma. Da Kontakt wiederum direkt von den sechs Sinnesbasen (Saḷāyatana) abhängt, verdeutlicht diese Rede die enorme Tragweite der Sinneswahrnehmung für das gesamte Dasein. AN 6.63 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

Die unterschiedliche Gewichtung von Saḷāyatana in den vier Haupt-Nikāyas spiegelt deren jeweiligen Charakter wider: Der SN dient als thematisch fokussierte Sammlung der Kernlehren. Der MN bietet detaillierte Analysen und Veranschaulichungen durch Gleichnisse. Der DN bettet das Konzept in breitere narrative und doktrinäre Kontexte ein. Der AN konzentriert sich oft auf praktische Anwendungen, ethische Implikationen und die Klassifizierung von Praktizierenden im Umgang mit den Sinnen. Zusammen ergeben sie ein umfassendes Bild von der Bedeutung der sechs Sinnesbasen in der Lehre des Buddha.

Zusammenfassung: Die Bedeutung von Saḷāyatana für die Praxis

Die sechs Sinnesbasen, Saḷāyatana, sind weit mehr als nur eine Auflistung der menschlichen Sinnesorgane und ihrer Objekte. Sie bilden das Fundament unserer gesamten Erfahrungswelt und stehen im Zentrum des buddhistischen Verständnisses davon, wie Leiden entsteht und wie es beendet werden kann. Saḷāyatana ist der Dreh- und Angelpunkt, die Schnittstelle, an der die Innenwelt des Erlebens auf die Außenwelt der Objekte trifft. Das Verständnis dieses Konzepts ist unerlässlich, um die Funktionsweise des eigenen Geistes zu durchschauen.

Es enthüllt den unpersönlichen, bedingten Prozess, der von der Sinneswahrnehmung über Kontakt und Gefühl bis hin zum Begehren und Anhaften führt – dem Prozess, der uns im Kreislauf des Leidens (Saṃsāra) gefangen hält, wenn er von Unwissenheit begleitet wird.

Die praktische Relevanz von Saḷāyatana liegt vor allem in der Achtsamkeitspraxis (Satipaṭṭhāna). Durch die bewusste Beobachtung dessen, was an den sechs Sinnestoren geschieht – welche Objekte wahrgenommen werden, welcher Kontakt entsteht, welches Gefühl folgt –, kann der Praktizierende lernen, die automatische Kette der Reaktionen zu unterbrechen. Anstatt unmittelbar auf angenehme Gefühle mit Begehren und auf unangenehme mit Abneigung zu reagieren, ermöglicht Achtsamkeit ein innehaltendes Beobachten. Diese Praxis der Sinnenzügelung (Indriyasaṃvara) und der Achtsamkeit auf Kontakt (Phassa) und Gefühl (Vedanā) schwächt die Macht des Begehrens (Taṇhā) und verhindert das Entstehen von Anhaften (Upādāna).

Indem der Prozess an den Sinnesbasen klar gesehen wird, wie er wirklich ist – als vergänglich (Anicca), unbefriedigend (Dukkha) und ohne einen festen Wesenskern (Anattā) –, entwickelt sich Einsicht (Vipassanā). Diese Einsicht ist der Schlüssel zur Befreiung.

Das Studium der Lehrreden zu Saḷāyatana, insbesondere im Saḷāyatana Saṃyutta (SN 35) und den relevanten Suttas des Majjhima Nikāya (wie MN 137, 148, 149), kann diesen Prozess des Verstehens und der praktischen Anwendung maßgeblich unterstützen. Es wird daher empfohlen, diese Texte auf Plattformen wie SuttaCentral.net selbst zu studieren, um die Tiefe und Relevanz dieses zentralen buddhistischen Konzepts für den eigenen Weg zur Befreiung zu erschließen.

Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.

- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.

- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.

- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.

- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.

- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.

- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.

- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.

- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.

- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.

Weiter in diesem Bereich mit …

Phassa (Kontakt – 6. Glied)

Wenn eine innere Sinnesbasis, ein äußeres Objekt und das entsprechende Bewusstsein zusammentreffen, entsteht Phassa, der Kontakt oder die Berührung. Dies ist der erste, grundlegende Moment der Wahrnehmung, noch bevor eine Bewertung stattfindet. Erfahre hier, wie dieser scheinbar einfache Vorgang die Bedingung für das Entstehen von Gefühlen legt.