Bericht: Kāma-Rāga (Sinnesverlangen) im Pālikanon

Analyse der vierten Fessel als Hindernis zur Befreiung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Das Studium der buddhistischen Lehre führt unweigerlich zur Begegnung mit Begriffen aus der Pāli-Sprache, der Sprache, in der die ältesten erhaltenen Lehrreden des Buddha (Suttas) aufgezeichnet sind. Das Verständnis dieser Originalbegriffe ist von unschätzbarem Wert, da Übersetzungen oft nicht die volle Tiefe und die spezifischen Nuancen des Gemeinten erfassen können. Pāli-Begriffe sind Schlüssel zu präzisen psychologischen Analysen, ethischen Richtlinien und meditativen Anleitungen, die das Herz der buddhistischen Praxis bilden.

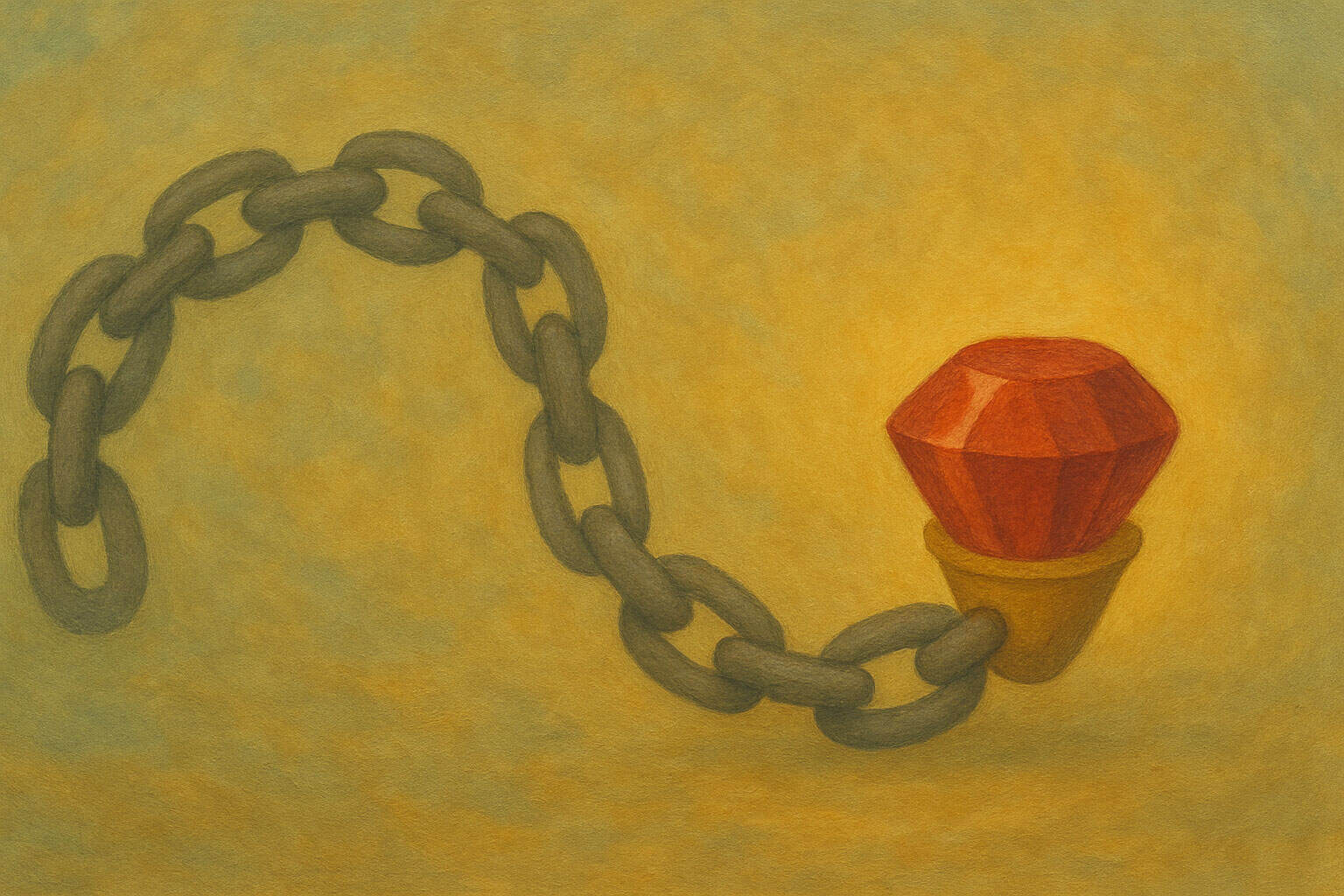

Ein solcher zentraler Begriff ist Kāma-Rāga. Kāma-Rāga wird häufig als „Sinnesverlangen“, „Sinnenlust“ oder „sinnliche Gier“ übersetzt. Es beschreibt eine tief verwurzelte Form der Anhaftung – die Gier nach angenehmen Erfahrungen, die durch unsere fünf physischen Sinne vermittelt werden. Im Pālikanon wird Kāma-Rāga als ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zur Befreiung (Nibbāna) identifiziert, eine Fessel, die uns an den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) bindet.

Dieser Bericht zielt darauf ab, den Begriff Kāma-Rāga näher zu beleuchten. Er bietet eine klare Definition und Erklärung, ordnet den Begriff in wichtige Lehrkonzepte des frühen Buddhismus ein und verweist auf spezifische Lehrreden aus den Sammlungen der längeren (Dīgha Nikāya, DN) und mittleren Lehrreden (Majjhima Nikāya, MN), die dieses Thema besonders behandeln. Ergänzend werden Hinweise auf relevante Abschnitte in der Gruppierten Sammlung (Saṃyutta Nikāya, SN) und der Angereihten Sammlung (Aṅguttara Nikāya, AN) gegeben. Ziel ist es, sowohl Lesern mit Vorkenntnissen als auch Anfängern einen fundierten Zugang zu Kāma-Rāga zu ermöglichen und aufzuzeigen, wie die Auseinandersetzung mit diesem Konzept das Verständnis der buddhistischen Lehre und Praxis vertiefen kann. Alle Verweise auf Lehrreden nutzen die Nummerierung und Nomenklatur, wie sie auf SuttaCentral.net zu finden ist, der empfohlenen Hauptquelle für die Suttas.

Was ist Kāma-Rāga? Definition und Erklärung

Um Kāma-Rāga zu verstehen, ist es hilfreich, den Begriff in seine Bestandteile zu zerlegen und ihn von verwandten Konzepten abzugrenzen.

Übersetzung und Kernbedeutung:

Der Begriff setzt sich zusammen aus Kāma und Rāga. Kāma bezieht sich auf Sinnenvergnügen, die Objekte der Sinne oder die Sphäre der Sinnlichkeit (die Kāma-Loka, die Welt, in der wir leben). Es kann sexuelle Begierde einschließen, ist aber breiter und umfasst jede Art von Vergnügen, das durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten entsteht. Rāga bedeutet wörtlich „Färbung“ und bezeichnet im psychologischen Kontext Lust, Gier, Leidenschaft oder Anhaftung – eine geistige Qualität, die den Geist an ein Objekt bindet.

Zusammengenommen bedeutet Kāma-Rāga also „sinnliche Gier“, „Sinnenlust“ oder „Begierde nach Sinnendingen“. Es beschreibt eine tief sitzende, fesselnde Begierde und Anhaftung an angenehme Sinneserfahrungen. Es ist die geistige Neigung, an diesen Erfahrungen festzuhalten, sie zu suchen, zu wiederholen und sich mit ihnen zu identifizieren. Kāma-Rāga ist nicht nur ein flüchtiger Wunsch, sondern eine grundlegende Tendenz des Geistes, die unser Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich beeinflusst.

Abgrenzung zu verwandten Begriffen: Die Pāli-Terminologie ist präzise, und die Unterscheidung von Kāma-Rāga zu ähnlichen Begriffen verdeutlicht seine spezifische Rolle:

- Kāmacchanda (Sinnenbegehren): Während Kāma-Rāga als eine der zehn Fesseln (Saṃyojana) eine tiefere, oft latente Anhaftung beschreibt, ist Kāmacchanda das erste der fünf geistigen Hindernisse (Pañca Nīvaraṇāni). Kāmacchanda ist die aktive, manifeste Begierde, die im Geist aufsteigt, besonders während der Meditation, und die Entwicklung von Ruhe und Einsicht blockiert. Es wird oft als stärker, akuter und impulsiver beschrieben, eine Begierde, die einen „blind“ für die Folgen machen kann. Kāma-Rāga hingegen ist die zugrundeliegende, generellere Tendenz oder Neigung (Anusaya) zur sinnlichen Anhaftung. Die Unterscheidung ist nicht nur terminologisch, sondern spiegelt auch den buddhistischen Pfad wider: Kāmacchanda kann durch tiefe Sammlung (Jhāna) zeitweise überwunden werden; dauerhaft wird es – ebenso wie die zugrunde liegende Fessel Kāma-Rāga – erst vom Nichtwiederkehrer (Anāgāmī) vollständig beseitigt. Diese Abfolge zeigt einen graduellen Läuterungsprozess, bei dem zuerst die aktiven, störenden Manifestationen und später die tieferliegenden Dispositionen angegangen werden.

- Kāma-Taṇhā (Sinnendurst): Kāma-Rāga ist sehr eng mit Kāma-Taṇhā verwandt, dem „Durst“ nach Sinnesfreuden. Kāma-Taṇhā ist eine der drei Arten des Durstes (Taṇhā), die in der Zweiten Edlen Wahrheit als Ursache des Leidens (Dukkha) genannt wird. Während Taṇhā den Aspekt des aktiven Verlangens, des „Durstes“ oder Begehrens betont, hebt Rāga stärker die Anhaftung, die „Färbung“ oder das Festhalten hervor. In vielen Kontexten werden die Begriffe synonym verwendet oder beschreiben sehr ähnliche, sich überschneidende Geisteszustände.

- Rāga / Lobha (Gier): Rāga ist der allgemeine Begriff für Gier oder Lust. Kāma-Rāga spezifiziert diese Gier auf den Bereich der fünf Sinne. Lobha wird manchmal als eine noch intensivere, extremere Form der Gier beschrieben, die zu schwerwiegenden unmoralischen Handlungen (Akusala Kamma) führen kann, die eine Wiedergeburt in leidvollen Daseinsbereichen (Apāya) zur Folge haben können. Kāma-Rāga allein führt nicht zwangsläufig zu solchen Taten, aber wenn es sich zu Kāmacchanda steigert und den Geist „verblendet“, können auch daraus schwere Verfehlungen resultieren.

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede zwischen Kāmacchanda und Kāma-Rāga zusammen:

| Merkmal | Kāmacchanda (Sinnenbegehren) | Kāma-Rāga (Sinnenlust/-gier) |

|---|---|---|

| Typ | Geistiges Hindernis (Nīvaraṇa) | Fessel (Saṃyojana), Latente Neigung (Anusaya) |

| Natur | Aktiv, manifest, situationsbedingt auftretend | Tieferliegend, oft latent, grundlegende Anhaftung |

| Stärke/Intensität | Kann situativ sehr stark auftreten und den Geist dominieren | Grundlegende Tendenz, Basis für Kāmacchanda |

| Fokus | Aktives Verlangen/Streben nach Sinnesobjekten | Anhaftung an die Möglichkeit sinnlicher Befriedigung |

| Überwindung (temporär) | In Jhāna (Meditationsvertiefung) | Nicht direkt durch Jhāna allein |

| Überwindung (dauerhaft) | Durch den Anāgāmī (Nichtwiederkehrer) | Durch den Anāgāmī (Nichtwiederkehrer) |

| Bezug zur Praxis | Direktes Hindernis in der Meditation & im Alltag | Tiefere Wurzel, die durch Einsicht beseitigt wird |

Subjektive vs. Objektive Sinnlichkeit: Die Kommentare zum Pālikanon unterscheiden zwischen Kilesa-Kāma und Vatthu-Kāma. Vatthu-Kāma bezieht sich auf die objektiven Grundlagen der Sinnlichkeit – die fünf Arten von Sinnesobjekten (Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcker, Berührungen), die an sich neutral sind. Kilesa-Kāma hingegen ist die subjektive Sinnlichkeit, die Begierde oder Verunreinigung (Kilesa) im Geist, die als Reaktion auf diese Objekte entsteht. Kāma-Rāga gehört eindeutig zur Kategorie des Kilesa-Kāma. Die Suttas betonen wiederholt, dass nicht die Sinnesorgane oder die Sinnesobjekte an sich das Problem sind, sondern die geistige Reaktion darauf – die Gier und Anhaftung (Chandarāga). Diese Unterscheidung ist grundlegend, denn sie verlagert den Fokus der buddhistischen Praxis von der Vermeidung der Außenwelt auf die Transformation des eigenen Geistes. Leiden entsteht primär durch unsere inneren Reaktionen (Gier, Hass, Verblendung) auf externe Reize. Die Befreiung liegt daher in der Entwicklung von Achtsamkeit, Gleichmut und Weisheit im Umgang mit Sinneseindrücken, nicht in deren vollständiger Beseitigung.

Kāma-Rāga im Kontext der Lehre

Kāma-Rāga ist kein isoliertes Phänomen, sondern tief in verschiedene zentrale Lehrkonzepte des Buddhismus eingebettet, die die Natur des Leidens und den Weg zur Befreiung beschreiben.

- Als eine der Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni): Die Zehn Fesseln sind geistige Bindungen, die Wesen an den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) ketten. Kāma-Rāga wird als die vierte dieser zehn Fesseln aufgeführt. Es gehört zu den ersten fünf, den sogenannten „niederen Fesseln“ (Orambhāgiya-Saṃyojanāni), die spezifisch an die Existenz in der Sinnenwelt (Kāma-Loka) binden. Die anderen vier niederen Fesseln sind Sakkāya-Diṭṭhi (Persönlichkeitsglaube, die Illusion eines festen „Ich“), Vicikicchā (skeptischer Zweifel an der Lehre), Sīlabbata-Parāmāsa (Anhaften an Regeln und Ritualen im Glauben, sie allein führten zur Erlösung) und Byāpāda (Übelwollen, Hass). Die vollständige Überwindung der fünf niederen Fesseln markiert den Eintritt in die Stufe des Nichtwiederkehrers (Anāgāmī). Ein Anāgāmī hat Kāma-Rāga und Byāpāda endgültig beseitigt und wird nach dem Tod nicht mehr in der Sinnenwelt (Menschenwelt, Tierwelt, bestimmte Götterwelten) wiedergeboren, sondern erscheint in höheren, reinen Bereichen (den Reinen Aufenthalten, Suddhāvāsa), um von dort aus Nibbāna zu erreichen. Die Position von Kāma-Rāga unter den niederen Fesseln, die vor den „höheren Fesseln“ (Uddhambhāgiya-Saṃyojanāni) – wie Rūpa-Rāga (Gier nach formhafter Existenz), Arūpa-Rāga (Gier nach formloser Existenz), Māna (Dünkel), Uddhacca (Unruhe) und Avijjā (Unwissenheit) – beseitigt wird, zeigt die relative Grobstofflichkeit der sinnlichen Anhaftung im Vergleich zu subtileren geistigen Bindungen, die erst vom Vollendeten (Arahant) durchbrochen werden. Dies legt eine klare Rangfolge auf dem Pfad fest: Die Befreiung von grober sinnlicher Gier und Hass ist eine notwendige Voraussetzung für die Arbeit an feineren Anhaftungen.

- Bezug zu den Fünf Hindernissen (Pañca Nīvaraṇāni): Die Fünf Hindernisse sind spezifische mentale Zustände, die den Geist trüben, ihn unruhig oder träge machen und so die Entwicklung von geistiger Sammlung (Samādhi) und Weisheit (Paññā) behindern. Sie sind: Kāmacchanda (Sinnesbegehren), Byāpāda (Übelwollen), Thīna-Middha (Stumpfheit und Mattheit), Uddhacca-Kukkucca (Unruhe und Sorge) und Vicikicchā (skeptischer Zweifel). Wie bereits erläutert, besteht eine enge Beziehung zwischen Kāma-Rāga (der Fessel) und Kāmacchanda (dem Hindernis). Kāma-Rāga kann als die tiefere Wurzel oder die latente Neigung (Anusaya) verstanden werden, aus der das aktive Hindernis Kāmacchanda hervorbricht, wenn der Geist durch entsprechende Sinnesreize stimuliert wird. Die Hindernisse sind gewissermaßen die „Symptome“, die besonders in der Meditation spürbar werden und den Fortschritt blockieren, während die Fesseln wie Kāma-Rāga die zugrundeliegenden „Krankheiten“ oder Dispositionen darstellen. Die meditative Praxis zielt darauf ab, die Hindernisse temporär zu überwinden, was die Wurzeln schwächt. Die endgültige Beseitigung der Wurzel (der Fessel Kāma-Rāga) erfordert jedoch tiefere Einsicht (Vipassanā) in die Natur der Realität, insbesondere in die Vergänglichkeit (Anicca), das Leiden (Dukkha) und das Nicht-Selbst (Anattā) aller Phänomene, einschließlich der Sinnesfreuden.

- Weitere Kontexte: Die zentrale Bedeutung der sinnlichen Anhaftung wird auch durch ihre Einordnung in andere psychologische Modelle der buddhistischen Lehre unterstrichen:

- Āsava (Triebe, Befleckungen): Kāmāsava, der Trieb oder die Befleckung der Sinnlichkeit, ist einer der drei oder vier grundlegenden „Gifte“ oder „Einströmungen“, die den Geist verunreinigen und den Kreislauf der Wiedergeburten aufrechterhalten.

- Upādāna (Anhaften, Ergreifen): Kāmupādāna, das Anhaften an Sinnesfreuden, ist eine der vier Formen des Ergreifens, die wiederum aus dem Durst (Taṇhā) entstehen und zur Entstehung von neuem Werden (Bhava) und damit zu weiterem Leiden führen.

- Anusaya (Latente Neigungen): Kāma-Rāgānusaya, die latente oder unterschwellige Neigung zu sinnlicher Gier, ist eine der sieben tief verwurzelten Tendenzen, die im Geist schlummern und bei entsprechenden Bedingungen immer wieder an die Oberfläche treten können.

Die Tatsache, dass Kāma-Rāga oder eng verwandte Begriffe in all diesen wichtigen Analysen der geistigen Verunreinigungen eine hervorragende Rolle spielen, zeigt, dass die Anhaftung an Sinnlichkeit als ein Kernproblem der menschlichen Existenz und als ein zentrales Hindernis auf dem Weg zur Befreiung betrachtet wird. Es ist keine Randerscheinung, sondern ein Aspekt eines tiefgreifenden Musters der Anhaftung, das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird – als aktive Trübung, als tiefere Bindung, als grundlegender Trieb, als Akt des Ergreifens und als latente Tendenz.

Lehrreden (Suttas) zu Kāma-Rāga

Zahlreiche Lehrreden im Pālikanon behandeln das Thema Kāma (Sinnenfreuden, Sinnendinge) und die daraus resultierende Gier und Anhaftung (Kāma-Rāga, Kāma-Taṇhā, Kāmacchanda). Die folgenden Suttas aus Majjhima Nikāya (MN) sind besonders aufschlussreich, um die Natur, die Gefahren und die Überwindung von Kāma-Rāga zu verstehen. Hinweis: Erklärende Texte zu Lehrreden finden sich im Lehrreden-Verzeichnis.

Majjhima Nikāya (MN):

- MN 13: Mahādukkhakkhandha Sutta (Große Lehrrede über die Ansammlung von Leiden)

- Deutscher Titel: Die große Lehrrede über die Ansammlung von Leiden

- Kernbotschaft zu Kāma: Diese Lehrrede analysiert Sinnenfreuden (Kāmā) anhand von drei Aspekten: 1. die Befriedigung oder der Genuss (Assāda), 2. die Gefahr, das Elend oder der Nachteil (Ādīnava), und 3. das Entrinnen oder die Befreiung (Nissaraṇa). Der Buddha erkennt an, dass Sinnenfreuden einen gewissen Reiz und eine vorübergehende Befriedigung bieten (Assāda). Er legt jedoch den Schwerpunkt auf die massiven gesellschaftlichen und karmischen Gefahren (Ādīnava). Er beschreibt eindrücklich, wie aufgrund der Gier nach Sinnenfreuden Konflikte auf allen Ebenen entstehen: Könige streiten mit Königen, Eltern mit Kindern und Bürger mit Bürgern. Es kommt zu Kriegen, Gewalt, Raub und Ehebruch. Weiterhin schildert der Buddha die drastischen körperlichen Bestrafungen, die Verbrechern drohen, sowie die leidvollen Konsequenzen im Jenseits (Wiedergeburt in Daseinsbereichen des Elends), die aus dem unheilsamen Handeln für Sinnenlust resultieren. Das Entrinnen (Nissaraṇa) liegt in der Einsicht in diese gefahrvolle Natur und der daraus folgenden Überwindung von Gier und Anhaftung (Kāma-Rāga).

- Relevanz für Kāma-Rāga: Die Sutta widerlegt die Anziehungskraft der Sinnenwelt nicht durch Metaphern, sondern durch eine brutale Bestandsaufnahme der Realität. Sie zeigt, dass die Jagd nach Kāma die primäre Ursache für menschliches Leid, Kriminalität und Krieg ist. Dies hilft dem Praktizierenden, Kāma-Rāga nicht als Quelle von Glück, sondern als Ursprung von Gefahr und Angst zu erkennen. MN 13 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- MN 54: Potaliya Sutta (An Potaliya)

- Kernbotschaft zu Kāma: Der Buddha erklärt dem Hausbesitzer Potaliya das Konzept des „Abschneidens der Angelegenheiten“ (Vohārasamuccheda) im Edlen Pfad. Wahre Entsagung bedeutet nicht nur eine Änderung der Lebensweise, sondern das innere Aufgeben der Gier. Um Potaliya die Gefährlichkeit und Hohlheit der Sinnenfreuden (Kāmā) zu verdeutlichen, verwendet der Buddha hier sieben berühmte Gleichnisse. Er vergleicht Sinnenfreuden mit:

- Einem fleischlosen Knochen, an dem ein hungriger Hund nagt ohne satt zu werden (Leiden durch Vergeblichkeit).

- Einem Stück Fleisch, um das ein Geier von anderen Vögeln angegriffen wird (Gefahr durch Konkurrenz).

- Einer Fackel aus Gras, die man gegen den Wind trägt (Gefahr, sich selbst zu verbrennen).

- Einer Grube voll glühender Kohlen (großes Leid und Verzweiflung).

- Einem Traum, der nach dem Erwachen verschwunden ist (Vergänglichkeit und Illusion).

- Geliehenem Reichtum, der einem nicht gehört (kein echtes Eigentum).

- Einem Baum voller Früchte, der gefällt wird, während man noch darin sitzt (Gefahr der Zerstörung).

- Relevanz für Kāma-Rāga: Diese Sutta ist die zentrale Quelle für die bildhafte Dekonstruktion der Sinnenlust. Die Gleichnisse zielen darauf ab, die emotionale Anhaftung an Kāma-Rāga zu lösen, indem sie die scheinbare Attraktivität der Sinnenwelt als Täuschung entlarven, die mehr Leid (Dukkha) als Freude bringt. MN 54 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- Kernbotschaft zu Kāma: Der Buddha erklärt dem Hausbesitzer Potaliya das Konzept des „Abschneidens der Angelegenheiten“ (Vohārasamuccheda) im Edlen Pfad. Wahre Entsagung bedeutet nicht nur eine Änderung der Lebensweise, sondern das innere Aufgeben der Gier. Um Potaliya die Gefährlichkeit und Hohlheit der Sinnenfreuden (Kāmā) zu verdeutlichen, verwendet der Buddha hier sieben berühmte Gleichnisse. Er vergleicht Sinnenfreuden mit:

- MN 64: Mahāmālukya Sutta (Große Lehrrede an Mālukyaputta)

- Kernbotschaft zu Kāma-Rāga: Diese Lehrrede stellt die kanonisch eindeutige und explizite Quelle für die Darstellung der fünf niederen Fesseln (Orambhāgiya-Saṃyojanāni) dar.

Der Buddha erklärt hier klar, dass ein Mönch – auch wenn er hohe meditative Zustände wie die Vertiefungen (Jhāna) erreicht – nicht als endgültig befreit gelten kann, solange bestimmte Fesseln noch nicht vollständig aufgegeben sind. Er zählt ausdrücklich die fünf niederen Fesseln auf. Der Buddha richtet diese Erklärung direkt an Mālukyaputta und macht deutlich, dass die bloße Beruhigung oder Verfeinerung des Geistes nicht ausreicht. Erst die vollständige Beseitigung dieser fünf Fesseln kennzeichnet den Nichtwiederkehrer (Anāgāmī), der nach dem Tod nicht mehr in der Sinnenwelt wiedergeboren wird. - Relevanz für Kāma-Rāga: MN 64 ist eine Schlüsselstelle für das Verständnis der sinnlichen Fessel. Zwar verwendet diese Lehrrede den Begriff Kāmacchanda (Sinnenverlangen), doch im Kontext der fünf niederen Fesseln ist dieser begrifflich synonym zur Fessel Kāma-Rāga zu verstehen. Die vollständige Überwindung dieser Fessel wird klar dem Anāgāmī-Pfad zugeordnet. Die Lehrrede zeigt, dass sinnliche Gier nicht nur ein vorübergehendes Hindernis ist, sondern eine tief verwurzelte bindende Kraft, die selbst bei hoher meditativer Entwicklung fortbestehen kann. Erst durch tiefe Einsicht (Vipassanā) in die Natur der Phänomene wird diese Fessel endgültig durchtrennt.

MN 64 macht damit unmissverständlich deutlich, dass die Befreiung von Kāma-Rāga eine entscheidende Schwelle auf dem Weg zur endgültigen Erlösung darstellt und dass ohne ihre Überwindung kein vollständiger Ausstieg aus der Sinnenwelt möglich ist. MN 64 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- Kernbotschaft zu Kāma-Rāga: Diese Lehrrede stellt die kanonisch eindeutige und explizite Quelle für die Darstellung der fünf niederen Fesseln (Orambhāgiya-Saṃyojanāni) dar.

Die häufige Verwendung starker Gleichnisse in diesen und anderen Lehrreden (z. B. MN 22, MN 75) ist eine bemerkenswerte pädagogische Strategie. Sie zielt darauf ab, nicht nur ein intellektuelles Verständnis der Gefahren von Kāma-Rāga zu vermitteln, sondern auch eine emotionale Reaktion der Abneigung oder Ernüchterung (Nibbidā) gegenüber der Anhaftung an Sinnliches zu fördern. Diese Bilder sollen helfen, die oft subtile und verführerische Natur der Sinnenfreuden zu durchschauen und die Motivation für das Loslassen (Nissaraṇa) zu stärken.

Hinweise auf weitere Nikāyas

Obwohl der Fokus auf DN und MN liegt, finden sich auch in den anderen Hauptsammlungen des Sutta-Piṭaka wichtige Texte zum Verständnis von Kāma-Rāga.

Saṃyutta Nikāya (SN):

- Es gibt kein eigenes Kapitel (Saṃyutta) mit dem Titel „Kāmarāga Saṃyutta“. Das Thema ist jedoch so grundlegend, dass es in andere Kapitel integriert ist.

- Von herausragender Bedeutung ist SN 35: Saḷāyatana Saṃyutta – die Gruppierte Sammlung über die sechs Sinnesgrundlagen. Dieses umfangreiche Kapitel analysiert detailliert die Funktionsweise der sechs inneren Sinnesgrundlagen (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist) und der sechs äußeren Sinnesgrundlagen (Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcker, Berührungen, Geistesobjekte). Es beschreibt den Prozess des Sinneskontakts (Phassa), das Entstehen von Gefühlen (Vedanā) und Wahrnehmungen (Saññā) und wie daraus Begierde (Taṇhā) und Anhaften (Upādāna) entstehen. Dieses Saṃyutta legt die psychologische Grundlage dar, um zu verstehen, wo und wie Kāma-Rāga im Wahrnehmungsprozess entsteht und wirkt. SN 35 – Zusammenfassung des Kapitels im Lehrreden-Verzeichnis.

- Ebenfalls relevant ist SN 12: Nidāna Saṃyutta – die Gruppierte Sammlung über Bedingtes Entstehen (Paṭiccasamuppāda). Hier wird Taṇhā (Durst), zu dem auch Kāma-Taṇhā gehört, als zentrales Kettenglied identifiziert, das aus Gefühl (Vedanā) entsteht und zu Anhaften (Upādāna) und weiterem Werden (Bhava) und Leiden (Dukkha) führt. Das Verständnis dieser Kette offenbart die tiefen Wurzeln von Kāma-Rāga im Bedingungsgefüge unserer Existenz. SN 12 – Zusammenfassung des Kapitels im Lehrreden-Verzeichnis.

- Die Tatsache, dass Kāma-Rāga kein eigenes Saṃyutta hat, mindert seine Bedeutung nicht. Vielmehr zeigt es, dass die Anhaftung an Sinnliches so grundlegend ist, dass sie im Rahmen der fundamentalen Analysen der Wahrnehmung (SN 35) und der Leidensentstehung (SN 12) behandelt wird.

Aṅguttara Nikāya (AN):

- Eine besonders hervorzuhebende Lehrrede ist AN 6.63: Nibbedhika Sutta (Die Lehrrede vom Durchdringen / Die Unterscheidung).

- Kernbotschaft: Diese Sutta erklärt sehr detailliert, wie Begierde (Taṇhā) in Bezug auf jede der sechs inneren und äußeren Sinnesgrundlagen entsteht (Samudaya), wie sie erfahren wird und wie sie vergeht (Atthaṅgama). Sie betont, dass das durchdringende Verständnis (Paññā) dieses gesamten Prozesses – von der Sinneswahrnehmung bis zum Verlangen – der Schlüssel zur Überwindung der Begierde ist.

- Relevanz für Kāma-Rāga: Sie liefert eine präzise Analyse des Mechanismus, durch den Kāma-Rāga (als eine Form von Taṇhā) an den Prozess der Sinneswahrnehmung gekoppelt ist. Sie zeigt auf, dass Einsicht in die Vergänglichkeit und Bedingtheit dieser Prozesse zur Loslösung von der Anhaftung führt. Diese Rede wird auch zitiert, um zu zeigen, dass die eigentliche Bindung nicht in den Objekten, sondern in der geistigen Reaktion der Begierde-Lust (Chandarāga) liegt. AN 6.63 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.

- Darüber hinaus finden sich im Aṅguttara Nikāya zahlreiche weitere Suttas, die Aspekte von Kāma, den Fesseln (Saṃyojana), den Hindernissen (Nīvaraṇa) oder den Trieben (Āsava) behandeln und somit zum Verständnis von Kāma-Rāga beitragen.

Zusammenfassung und Ausblick

Kāma-Rāga, die Gier oder Lust nach sinnlichen Vergnügen, ist ein zentrales Konzept im frühen Buddhismus. Es beschreibt eine tief verwurzelte Anhaftung an angenehme Erfahrungen, die durch die fünf physischen Sinne vermittelt werden. Es ist wichtig, Kāma-Rāga von Kāmacchanda zu unterscheiden: Während Kāmacchanda das aktive, manifeste Hindernis ist, das durch Sammlung zeitweise überwunden werden kann, wird sowohl dieses Hindernis als auch die zugrunde liegende Fessel Kāma-Rāga erst vom Nichtwiederkehrer (Anāgāmī) dauerhaft beseitigt.

Als eine der fünf niederen Fesseln bindet Kāma-Rāga uns an die leidvolle Existenz in der Sinnenwelt (Kāma-Loka). Es ist die Wurzel, aus der das geistige Hindernis des Sinnesbegehrens (Kāmacchanda) erwächst und steht in engem Zusammenhang mit anderen Verunreinigungen wie dem Trieb der Sinnlichkeit (Kāmāsava) und dem Anhaften an Sinnendingen (Kāmupādāna).

Lehrreden wie die Mahādukkhakkhandha Sutta (MN 13) und die Potaliya Sutta (MN 54) nutzen eindringliche Gleichnisse, um die trügerische Natur und die Gefahren der Sinnenfreuden aufzuzeigen und die Notwendigkeit ihrer Überwindung zu betonen. Das Mahāmālukya Sutta (MN 64) macht unmissverständlich deutlich, dass die vollständige Durchtrennung von Kāma-Rāga eine notwendige Voraussetzung für das Erreichen der Stufe des Nichtwiederkehrers (Anāgāmī) ist. Texte wie SN 35 und AN 6.63 erklären detailliert, wie Kāma-Rāga im Prozess der Sinneswahrnehmung entsteht.

Für die buddhistische Praxis ist das Erkennen und schrittweise Loslassen von Kāma-Rāga von entscheidender Bedeutung. Dieser Prozess erfordert die Kultivierung aller drei Bereiche des Edlen Achtfachen Pfades: ethisches Verhalten (Sīla), um die gröbsten Auswüchse der Gier zu zügeln; geistige Sammlung (Samādhi), um das Hindernis Kāmacchanda temporär zu überwinden und den Geist zu klären; und Weisheit (Paññā), um durch Einsicht in Vergänglichkeit, Leiden und Nicht-Selbst die Wurzel der Anhaftung endgültig zu beseitigen. Die Reflexion über die in den Suttas gegebenen Gleichnisse kann dabei eine wertvolle Unterstützung sein.

Dieser Bericht konnte nur einen Überblick geben. Interessierte Leser sind herzlich eingeladen, die genannten Lehrreden und verwandte Texte selbst auf SuttaCentral.net zu studieren. Dort finden sich die Pāli-Originale neben Übersetzungen in verschiedenen Sprachen, was eine Vertiefung des Verständnisses dieses wichtigen Aspekts der buddhistischen Lehre ermöglicht.

Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.

- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.

- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.

- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.

- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.

- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.

- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.

- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.

- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.

- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.

Weiter in diesem Bereich mit …

Übelwollen (Byāpāda)

Hier lernst du Groll, Hass, Ärger und Widerwillen als Fessel kennen. Erfahre, wie diese Aversion gegenüber unangenehmen Erfahrungen, Personen oder Situationen entsteht – von leichter Gereiztheit bis zu tiefer Feindseligkeit – und wie sie das Gegenteil von liebender Güte (Mettā) und Mitgefühl (Karuṇā) ist.