Māna (Dünkel): Definition, Kontext und Lehrreden im Pālikanon

Die achte Fessel und das Hindernis des Sich-Vergleichens

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Māna – Mehr als nur Stolz

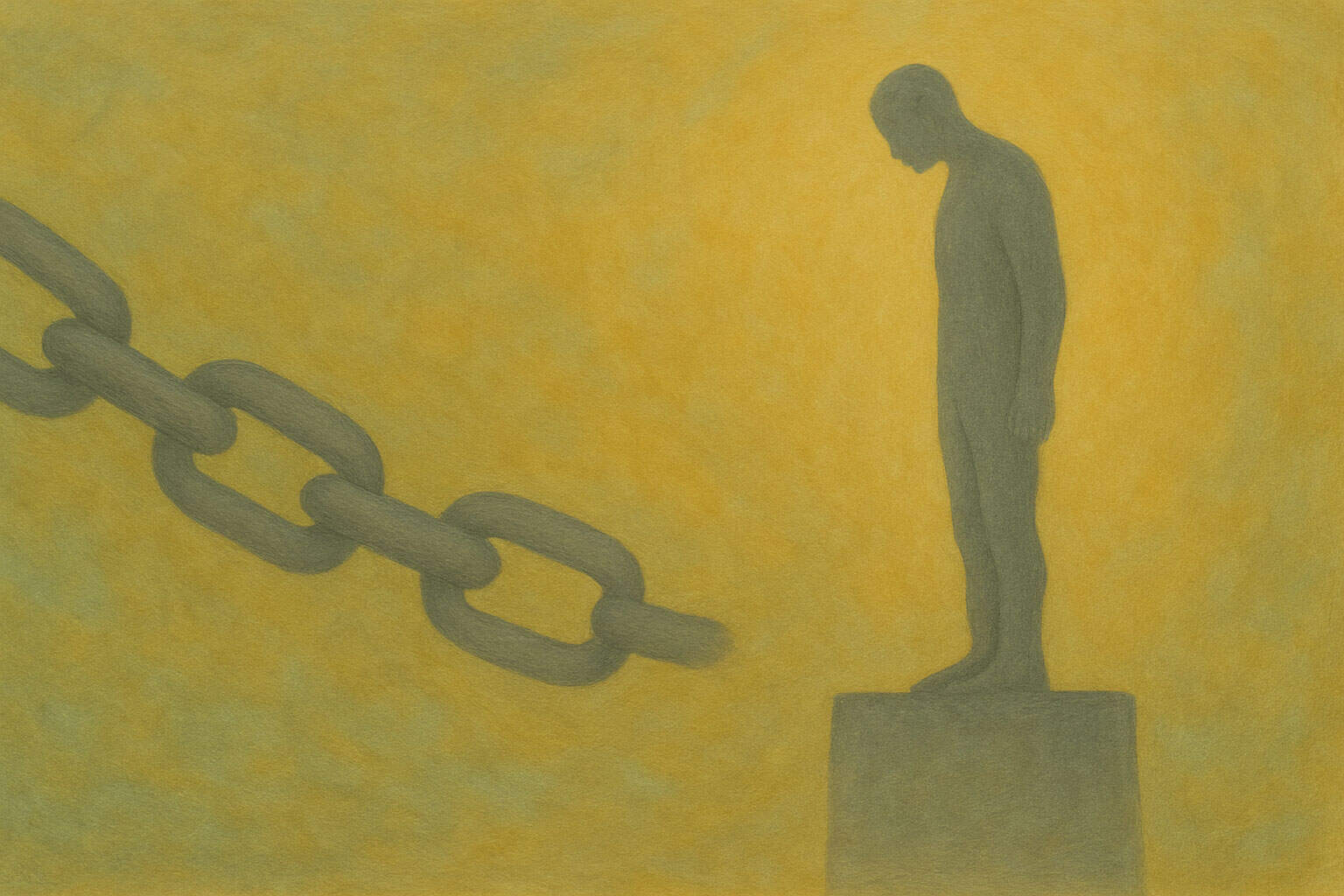

Im reichen Vokabular der buddhistischen Psychologie nimmt der Pāli-Begriff Māna eine zentrale Stellung ein. Häufig übersetzt mit Eitelkeit, Dünkel, Stolz oder Hochmut, geht seine Bedeutung weit über diese alltäglichen Verständnisse hinaus. Māna ist nicht bloß ein negatives Gefühl oder eine Charakterschwäche, sondern beschreibt einen grundlegenden psychologischen Mechanismus der Selbstkonstruktion und -bewertung, der tief im menschlichen Geist verwurzelt ist und eine erhebliche Rolle auf dem Weg zur Befreiung spielt. Es manifestiert sich als ein subtiles, aber äußerst hartnäckiges Hindernis, das selbst fortgeschrittene Praktizierende herausfordert.

Die Essenz von Māna liegt nicht nur im Gefühl der Überlegenheit, sondern im Akt des Vergleichens – einem ständigen Sich-Messen mit anderen. Es ist ein aktiver Prozess des Geistes, der unaufhörlich die vermeintliche Position des eigenen Selbst in Relation zur Welt bestimmt. Diese Aktivität des „Sich-Messens“, die sich auch in der Etymologie des Wortes widerspiegelt (verwandt mit Wurzeln für „denken“ und „messen“), macht Māna zu einem dynamischen Faktor, der das Leiden (Dukkha) nährt und aufrechterhält.

Bemerkenswert ist, dass dieser Vergleichsprozess selbst dann aktiv ist, wenn man sich unterlegen fühlt. Die Tatsache, dass Māna auch als Unterlegenheitsdünkel existiert, zeigt, dass das grundlegende Problem die Tendenz zur Selbstbezogenheit und zur Etablierung eines separaten, messbaren Ichs ist. Dieses tief menschliche Bedürfnis nach Selbstwert und Abgrenzung wird durch den buddhistischen Pfad direkt adressiert und als zu überwindendes Hindernis erkannt.

Definition und Erklärung von Māna

Kernbedeutung und Definition

Māna (Sanskrit und Pāli) wird im buddhistischen Kontext als eine Form von geistiger Aufgeblasenheit oder Anmaßung definiert. Es ist ein Geisteszustand, der sich auf vergängliche oder bedingte Phänomene stützt – wie Reichtum, Wissen, Aussehen, soziale Stellung oder sogar spirituelle Errungenschaften – und diese zur Grundlage für Stolz und Selbstüberhöhung macht. Dieser Dünkel schafft die Basis für Respektlosigkeit gegenüber anderen und führt unweigerlich zu Frustration und Leiden, da die Grundlage des Stolzes selbst unbeständig ist.

Ein zentrales Merkmal von Māna ist der ständige Vergleich mit anderen. Es ist der innere Drang, sich selbst hervorzuheben, sich wichtig zu machen und die eigene Position im Verhältnis zu anderen zu definieren. Die Kommentare beschreiben Māna bildhaft als den Wunsch, sich selbst zur Schau zu stellen, „wie eine Fahne, die gehisst wird“, damit andere sie sehen können. Dieser Mechanismus des Sich-Vergleichens und der daraus resultierenden Selbstbewertung ist das eigentliche Problem, unabhängig davon, ob die zugrundeliegende Einschätzung objektiv korrekt ist oder nicht. Man kann sich überlegen fühlen, obwohl man unterlegen ist, oder umgekehrt – die subjektive Bewertung „Ich bin…“ ist der Kern des Dünkels. Die buddhistische Analyse geht sogar so weit, Māna als eine Form von „Wahnsinn“ zu bezeichnen, was unterstreicht, dass dieser Geisteszustand auf einer grundlegenden Täuschung und kognitiven Verzerrung beruht. Er ist irrational, weil er auf der Illusion eines festen, beständigen Selbst basiert, das in Wahrheit nicht existiert, und weil die Vergleichsobjekte ständigem Wandel unterliegen.

Die drei Hauptformen von Māna (Tisso Vidhā)

Die buddhistischen Texte, insbesondere die Suttas, unterscheiden klassischerweise drei Hauptformen des Dünkels, die alle auf diesem vergleichenden Prozess basieren:

Tabelle 1: Die Drei Formen von Māna (Tisso Vidhā)

| Pāli-Begriff | Deutsche Übersetzung | Kurze Erklärung/Beispiel |

|---|---|---|

| Seyya-Māna | Überlegenheitsdünkel | Das Gefühl oder die Behauptung, besser oder überlegen zu sein als andere (z. B. in Bezug auf Tugend, Wissen, Status). Auch berechtigte Überlegenheit kann zu Dünkel werden, wenn sie zur Selbstüberhöhung dient. |

| Sadisa-Māna | Gleichheitsdünkel | Das Gefühl oder die Behauptung, anderen gleich zu sein. Auch dies ist Dünkel, da es auf dem Vergleich und der Fixierung auf die eigene Position beruht. |

| Hīna-Māna | Unterlegenheitsdünkel | Das Gefühl oder die Behauptung, geringer oder schlechter zu sein als andere. Paradoxerweise ist auch dies eine Form von Māna, da es eine egozentrische Selbstbezogenheit und einen Vergleich impliziert („Ich bin schlechter“). |

Diese dreifache Analyse betont, dass jede Form des Sich-Messens und der daraus resultierenden Selbstpositionierung – sei es als überlegen, gleich oder unterlegen – Ausdruck von Māna ist und auf einer grundlegenden Fehleinschätzung der Realität beruht. Die Befreiung liegt nicht darin, objektiv „gut genug“ zu werden, sondern darin, den Mechanismus des Vergleichens selbst zu durchschauen und aufzugeben.

Spätere Kommentare und Abhidhamma-Texte differenzieren Māna manchmal weiter in sieben oder neun Arten, wie z. B. Atimāna (sich besser dünken als Gleichgestellte), Mānātimāna (sich besser dünken als Höherstehende), Asmimāna (der Dünkel ‚Ich bin‘), Abhimāna (sich fälschlich Errungenschaften zuschreiben) oder Micchāmāna (verzerrter Dünkel, z. B. Stolz auf unheilsame Fähigkeiten). Diese detaillierteren Analysen verdeutlichen die vielfältigen und subtilen Erscheinungsformen dieses Geisteszustands.

Māna im Kontext buddhistischer Lehren

Māna ist kein isoliertes Phänomen, sondern tief in das Netz buddhistischer Kernkonzepte eingebettet, die die Natur des Geistes und den Weg zur Befreiung beschreiben.

Māna als Fessel (Saṃyojana)

Im Pālikanon wird Māna als eine der zehn „Fesseln“ (Saṃyojana) identifiziert, die Lebewesen an den Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) binden. Diese Fesseln sind psychische Bindungen, die das Erreichen von Nibbāna (Nirvana) verhindern.

Tabelle 2: Die Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni)

| Nr. | Pāli-Begriff | Deutsche Übersetzung | Überwunden durch |

|---|---|---|---|

| 1 | Sakkāya-Diṭṭhi | Persönlichkeitsglaube, Ich-Wahn | Sotāpanna |

| 2 | Vicikicchā | Skeptischer Zweifel | Sotāpanna |

| 3 | Sīlabbata-Parāmāsa | Hängen an Regeln und Ritualen | Sotāpanna |

| 4 | Kāma-Rāga | Sinnliches Begehren | Anāgāmī |

| 5 | Byāpāda / Paṭigha | Übelwollen, Widerstand | Anāgāmī |

| — Niedere Fesseln (Orambhāgiyāni Saṃyojanāni) — | |||

| 6 | Rūpa-Rāga | Begehren nach feinkörperlicher Existenz | Arahant |

| 7 | Arūpa-Rāga | Begehren nach formloser Existenz | Arahant |

| 8 | Māna | Dünkel, Stolz, Einbildung | Arahant |

| 9 | Uddhacca | Unruhe, Aufgeregtheit | Arahant |

| 10 | Avijjā | Unwissenheit | Arahant |

| — Höhere Fesseln (Uddhambhāgiyāni Saṃyojanāni) — | |||

Māna gehört zu den fünf „höheren Fesseln“, die selbst noch den Nicht-Wiederkehrer (Anāgāmī) binden, der bereits frei von sinnlichem Begehren und Übelwollen ist. Erst der Arahant, der vollständig Erwachte, hat Māna endgültig überwunden. Dies unterstreicht die außerordentliche Hartnäckigkeit und Subtilität dieses Hindernisses.

Māna als Geistige Trübung (Kilesa/Upakkilesa)

Māna wird auch zu den Kilesas (Geistesverunreinigungen, Befleckungen) gezählt, unheilsamen Geisteszuständen, die den Geist trüben und Leiden verursachen. In den Listen der zehn oder vierzehn unheilsamen mentalen Faktoren (Akusala Cetasika) des Abhidhamma ist Māna enthalten. Diese Kilesas wurzeln in den drei Geistesgiften Gier (Lobha), Hass (Dosa) und Verblendung (Moha). Māna wird oft spezifisch mit Gier assoziiert, jedoch einer Form, die von falschen Ansichten (Diṭṭhi) losgelöst ist. Im Vattha Sutta (MN 7) wird Mada (Eitelkeit, Trunkenheit), ein Synonym oder eine Facette von Māna, als eine der sechzehn Befleckungen des Geistes genannt, die wie Schmutz auf einem Tuch wirken.

Māna als Latente Neigung (Anusaya)

Darüber hinaus existiert Māna als Māna-Anusaya, eine latente, tief schlummernde Neigung im Geist. Diese Anusayas sind unbewusste Tendenzen, die sich über unzählige Lebenszeiten angesammelt haben und bei entsprechendem Sinneskontakt an die Oberfläche treten und sich als bewusste Geisteszustände manifestieren. Die Existenz von Māna-Anusaya erklärt, warum Dünkel so schwer auszurotten ist – es ist nicht nur eine oberflächliche Haltung, sondern eine tief verwurzelte Prägung.

Verbindung zu Ich-Wahn und Selbstsicht (Asmimāna, Sakkāya-Diṭṭhi)

Māna ist untrennbar mit der Vorstellung eines „Ich“ oder „Selbst“ verbunden. Es ist eine Manifestation von Asmimāna, dem subtilen Dünkel „Ich bin“. Dieser Dünkel ist feiner als die grobe Persönlichkeitsansicht (Sakkāya-Diṭṭhi), die erste Fessel, die vom Stromeingetretenen (Sotāpanna) überwunden wird. Sakkāya-Diṭṭhi ist die intellektuelle Fehlidentifikation, die Ansicht, dass es ein beständiges Selbst in den fünf Daseinsgruppen (Khandhas: Form, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen, Bewusstsein) gibt. Asmimāna hingegen ist die tiefere, affektive Haltung des Sich-Behauptens und Sich-Vergleichens, die auch dann noch weiterwirken kann, wenn die explizite Ansicht eines permanenten Selbst aufgegeben wurde. Dass Māna erst vom Arahant vollständig überwunden wird, zeigt diesen graduellen Prozess der Befreiung: Zuerst fällt die falsche Sicht, viel später erst der tief verwurzelte Dünkel. Dies macht deutlich, dass intellektuelles Verständnis von Nicht-Selbst (Anattā) allein nicht ausreicht, sondern tiefgreifende meditative Einsicht und Läuterung erforderlich sind, um die Wurzel des „Ich bin“-Dünkels zu entfernen.

Zusammenspiel mit Gier (Taṇhā) und Fehlansicht (Diṭṭhi)

Māna bildet oft zusammen mit Begierde (Taṇhā) und falscher Ansicht (Diṭṭhi) eine Triade grundlegender Antriebe, die die konzeptuelle Wucherung (Papañca) befeuern. Papañca beschreibt den Prozess, wie aus einfacher Sinneswahrnehmung komplexe, selbstbezogene Gedankenkonstrukte und Bewertungen entstehen, die zu Begierde, Abneigung, Konflikt und Leiden führen. Diese drei Antriebe nähren die Identifikation mit dem Erlebten: „Dies ist mein“ (durch Taṇhā), „Dies bin ich“ (durch Māna), „Dies ist mein Selbst“ (durch Diṭṭhi). Der Dünkel, die ständige Selbstpositionierung, spielt also eine zentrale Rolle dabei, wie wir Erfahrungen bewerten, uns in ihnen verstricken und dadurch Leiden schaffen. Die Überwindung von Māna ist somit nicht nur die Beseitigung von Arroganz, sondern ein Schlüssel zur Beruhigung des wuchernden Geistes und zu einer direkteren, weniger selbstbezogenen Wahrnehmung der Realität.

Lehrreden (Suttas) zu Māna im Pālikanon

Der Pālikanon enthält zahlreiche Lehrreden, die Māna direkt oder indirekt behandeln. Die folgenden Suttas aus den vier Haupt-Nikāyas bieten besonders relevante Einblicke. Die Referenzen verweisen auf SuttaCentral (https://suttacentral.net/) als Primärquelle für die Texte.

Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN)

Obwohl Māna in vielen Suttas erwähnt wird, gibt es einige, die seine Natur und Überwindung besonders beleuchten:

- MN 1: Mūlapariyāya Sutta – Die Wurzel aller Dinge

- Relevanz für Māna: Dieses grundlegende Sutta beschreibt, wie ein ungeschulter Weltling (Puthujjana) die Welt wahrnimmt und konzeptualisiert (maññati). Dieser Prozess des „Sich-Vorstellens“ oder „Einbildens“ von Phänomenen (von den Elementen bis hin zu Nibbāna) geschieht durch die Brille von Gier (Taṇhā), Dünkel (Māna) und Ansichten (Diṭṭhi). Es zeigt auf, wie aus der Wahrnehmung die Identifikation („Dies bin ich“, „Dies ist mein“) und damit der Dünkel entsteht. Obwohl Māna nicht das alleinige Thema ist, legt das Sutta die kognitive Wurzel offen, aus der Māna, insbesondere Asmimāna (der Dünkel ‚Ich bin‘), erwächst. Die Überwindung dieses maññati-Prozesses ist gleichbedeutend mit der Überwindung von Māna und führt zur Befreiung.

- MN 15: Anumāna Sutta – Die Schlussfolgerung / Das Sich-Messen

- Relevanz für Māna: In dieser Lehrrede, gehalten vom Ehrwürdigen Mahā Moggallāna, geht es um die Qualitäten, die eine Person schwer oder leicht ermahnbar machen – ein zentraler Aspekt für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Unter den sechzehn negativen Eigenschaften werden explizit Formen von Māna genannt: „sich selbst erhöhen und andere herabsetzen“ (attukkaṁsako hoti paravambhī) und „starrköpfig und eitel/eingebildet sein“ (thaddho hoti atimānī). Das Sutta empfiehlt eine Methode der Selbstreflexion (Anumāna – wörtlich „Schlussfolgerung“, hier im Sinne von „Sich-Messen“ an einem Standard), bei der man sich fragt, ob man selbst Eigenschaften besitzt, die man bei anderen ablehnen würde. Dies ist eine sehr praktische Anleitung zur Kultivierung von Selbstwahrnehmung und zur Überwindung von Stolz und Arroganz im sozialen Kontext.

- DN 33: Saṅgīti Sutta – Das gemeinsame Rezitieren

- Relevanz für Māna: Dieses umfangreiche Sutta, vorgetragen vom Ehrwürdigen Sāriputta, präsentiert eine systematische Zusammenstellung buddhistischer Lehren in numerischer Anordnung (ähnlich dem Aṅguttara Nikāya). Unter den „Dreiergruppen“ (Tika) werden die drei Formen des Dünkels – Seyya-Māna, Sadisa-Māna und Hīna-Māna – explizit als zu überwindende Geisteszustände aufgeführt (im Abschnitt über die drei Vidhā, DN 33.1.11.3 in manchen Zählungen). Es verankert die Analyse von Māna fest im Lehrgebäude des frühen Buddhismus und zeigt seine Bedeutung als spezifisches Set von Geisteszuständen, die erkannt und bearbeitet werden müssen.

Saṃyutta Nikāya (SN)

Es gibt kein eigenes Kapitel (Saṃyutta), das ausschließlich dem Thema Māna gewidmet ist. Der Begriff wird jedoch in verschiedenen Saṃyuttas behandelt, insbesondere im Khandha Saṃyutta (SN 22), das sich mit den fünf Daseinsgruppen (Khandhas) befasst, da sich Dünkel oft auf diese bezieht.

- SN 22.49: Soṇa Sutta – Über Soṇa

- Relevanz für Māna: Dieses Sutta ist von zentraler Bedeutung, da es die Entstehung der drei Arten von Dünkel (Seyya-, Sadisa-, Hīna-Māna) direkt mit der Identifikation und dem Vergleich auf Basis der fünf Aggregate (Khandhas) in Verbindung bringt. Der Buddha erklärt, dass dieser Dünkel aus einem Mangel an Einsicht in die wahre Natur der Aggregate – ihre Vergänglichkeit (Anicca), Leidhaftigkeit (Dukkha) und Nicht-Selbst-Natur (Anattā) – resultiert. Wer die Aggregate korrekt durchschaut, gibt den Vergleich und damit den Dünkel auf. Es zeigt somit klar den untrennbaren Zusammenhang zwischen der Kernlehre von Anattā und der Überwindung von Māna.

Aṅguttara Nikāya (AN)

Der Aṅguttara Nikāya, die Sammlung der numerischen Lehrreden, enthält ebenfalls wichtige Suttas zu Māna:

- AN 6.49: Khema Sutta – Über Khema (oder ähnlich betitelt)

- Relevanz für Māna: Dieses kurze Sutta definiert prägnant den Zustand eines Befreiten (implizit Arahant) in Bezug auf Māna. Es besagt, dass jemand, der die drei Arten des Dünkels (Seyya-, Sadisa-, Hīna-Māna) vollständig überwunden hat, als jemand gilt, der durch das „vollständige Durchdringen des Dünkels“ (mānābhisamayā) dem Leiden ein Ende gesetzt hat. Es hebt hervor, dass die vollständige Ausrottung aller drei Formen ein Kennzeichen der Arahantschaft ist.

- AN 4.159: Bhikkhunī Sutta – Die Nonne

- Relevanz für Māna: Ein faszinierendes Sutta, in dem der Ehrwürdige Ānanda einer kranken Nonne erklärt, dass dieser Körper (Kāya) durch vier Arten von Nahrung bedingt ist: physische Nahrung, Begierde (Taṇhā), Dünkel (Māna) und Geschlechtsverkehr (Methuna). Er führt aus, dass jede dieser Grundlagen paradoxerweise genutzt werden muss, um sie selbst zu überwinden. Speziell zu Māna erklärt er: Wenn man hört, dass ein anderer die Befreiung erlangt hat, entsteht der Gedanke (Dünkel): „Wenn dieser Ehrwürdige das kann, warum nicht auch ich?“. Dieser durch Vergleich angestachelte Ehrgeiz – eine Form von Māna – dient hier als Motivation für die eigene Praxis, die letztlich zur Überwindung eben dieses Dünkels führt. Dies offenbart eine subtile psychologische Einsicht in die Dynamik der Motivation und die mögliche Transformation selbst unheilsamer Geisteszustände auf dem Pfad.

Die vorgestellten Suttas beleuchten Māna aus vielfältigen Perspektiven: MN 1 legt die kognitive Wurzel frei, MN 15 bietet praktische Anleitung zur Selbstreflexion im sozialen Kontext, DN 33 und SN 22.49 ordnen Māna systematisch in die Lehre ein, AN 6.49 definiert seine Überwindung als Ziel, und AN 4.159 zeigt einen unerwarteten praktischen Umgang damit. Diese Vielfalt unterstreicht die Komplexität des Themas und bietet unterschiedliche Zugänge zum Verständnis. Die wiederholte Analyse der drei Formen (Seyya, Sadisa, Hīna) in verschiedenen Nikāyas zeigt zudem, dass diese Unterscheidung zentral für das frühbuddhistische Verständnis von Dünkel war, um sicherzustellen, dass alle Formen des problematischen Sich-Vergleichens erkannt werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Māna, der Dünkel, ist im frühen Buddhismus weit mehr als nur Arroganz oder Stolz. Es ist ein tief verwurzelter Mechanismus des Geistes, der sich durch ständiges Vergleichen mit anderen manifestiert – sei es als Gefühl der Überlegenheit (Seyya-Māna), der Gleichheit (Sadisa-Māna) oder der Unterlegenheit (Hīna-Māna). Als achte der zehn Fesseln (Saṃyojana), als eine der grundlegenden geistigen Trübungen (Kilesa) und als latente Neigung (Anusaya) stellt Māna ein bedeutendes Hindernis auf dem Weg zur Befreiung dar.

Es ist eng mit dem subtilen Ich-Dünkel „Ich bin“ (Asmimāna) verbunden und basiert letztlich auf der grundlegenden Fehlannahme eines beständigen Selbst (Attā). Zusammen mit Begierde (Taṇhā) und falscher Ansicht (Diṭṭhi) treibt Māna die konzeptuelle Wucherung (Papañca) an, die zu Verstrickung und Leiden führt.

Die vollständige Überwindung von Māna ist ein Kennzeichen der Arahantschaft und erfordert mehr als nur ethisches Verhalten oder Konzentration. Sie ist untrennbar mit der Entwicklung von Weisheit (Paññā) verbunden, insbesondere mit der tiefen, erfahrungsbasierten Einsicht in die Natur von Nicht-Selbst (Anattā) in Bezug auf die fünf Aggregate, wie es Suttas wie SN 22.49 verdeutlichen. Da Māna auf der Vorstellung eines sich vergleichenden Selbst beruht, kann es nur endgültig ausgerottet werden, wenn diese Selbstvorstellung durch direkte Einsicht demontiert wird.

Gleichzeitig bietet das Studium von Māna einen sehr praktischen Ansatzpunkt für die Achtsamkeitspraxis im Alltag. Der vergleichende Geist ist ständig aktiv – im Beruf, in Beziehungen, in sozialen Medien, sogar in der spirituellen Praxis selbst („Meine Meditation ist besser/schlechter als die von X“). Die in den Suttas, insbesondere in MN 15, beschriebenen Mechanismen und die empfohlene Selbstreflexion können genutzt werden, um diese Tendenzen im eigenen Geist bewusst wahrzunehmen. Allein das Erkennen des Dünkels in seinen vielfältigen Formen schwächt seine Macht und öffnet die Tür zu mehr Bescheidenheit, Mitgefühl und innerem Frieden, auch wenn die vollständige Beseitigung ein langfristiges Ziel des buddhistischen Pfades bleibt.

Die in diesem Bericht genannten Lehrreden bieten wertvolle Vertiefungen zu diesem komplexen Thema. Interessierte Leserinnen und Leser sind ermutigt, diese Texte auf SuttaCentral.net aufzusuchen und zu studieren, um ihr Verständnis von Māna zu vertiefen und seine subtilen Wirkungsweisen im eigenen Erleben zu erforschen.

Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.

- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.

- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.

- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.

- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.

- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.

- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.

- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.

- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.

- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.

Weiter in diesem Bereich mit …

Ruhelosigkeit (Uddhacca)

Hier geht es um die geistige Unruhe, Aufgeregtheit und Zerstreutheit, die Konzentration und innere Stille verhindern. Du verstehst, wie dieser Zustand des umherschweifenden Geistes oft mit unerfüllten Wünschen, Ängsten und der Ich-Empfindung zusammenhängt und wie er überwunden werden kann.