Kunst und Symbolik im Theravāda-Buddhismus: Eine visuelle Reise durch die Lehren des Theravāda

Die Sprache der Symbole im frühen Buddhismus

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung: Die Sprache der Symbole im frühen Buddhismus

- Zentrale anikonische und ikonische Symbole des Theravāda

- Die Sprache der Hände: Muddās des historischen Buddha

- Die Darstellung des Erleuchteten: Haltungen und Attribute (Lakkhaṇa)

- Regionale Ausprägungen: Ikonographische Stile in Theravāda-Ländern

- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Einleitung: Die Sprache der Symbole im frühen Buddhismus

Die Kunst des Theravāda-Buddhismus, der ältesten heute noch existierenden Schule des Buddhismus, ist weit mehr als nur ästhetischer Ausdruck. Sie ist eine tiefgründige, visuelle Sprache, die als didaktisches Instrument dient, um die komplexen Lehren (Dhamma) des Buddha Siddhattha Gotama zu vermitteln, zu bewahren und für Praktizierende erfahrbar zu machen. Von den frühesten symbolischen Darstellungen bis hin zu den ikonischen Buddha-Statuen, die heute in Ländern wie Sri Lanka, Thailand und Myanmar allgegenwärtig sind, zielt jede künstlerische Form darauf ab, den Betrachter auf dem Weg zur Erleuchtung (Nibbāna) zu inspirieren und zu leiten.

1.1 Die didaktische Funktion der Kunst: Von der Lehre zum Bild

Im Kern des Theravāda-Buddhismus stehen die im Pāli-Kanon, dem Tipiṭaka („Drei Körbe“), niedergeschriebenen Lehren. Diese Schriften umfassen die Diskurse des Buddha (Sutta-Piṭaka), die Ordensregeln für Mönche und Nonnen (Vinaya-Piṭaka) und die philosophischen Abhandlungen der Lehre (Abhidhamma-Piṭaka). Konzepte wie die Vier Edlen Wahrheiten, der Edle Achtfache Pfad oder die Lehre vom Bedingten Entstehen (Paṭiccasamuppāda) sind von hoher philosophischer Abstraktion. Die Kunst dient hier als Brücke, die diese abstrakten Wahrheiten in greifbare, visuelle Formen übersetzt und sie so einem breiteren Publikum zugänglich macht.

Die primäre Funktion der buddhistischen Kunst ist es, zu lehren, zu erinnern und zu inspirieren, nicht bloß zu dekorieren. Für die Laiengemeinschaft, die historisch oft keinen direkten Zugang zu den Texten hatte, waren Skulpturen, Reliefs und Malereien essenzielle Mittel, um die zentralen Ereignisse im Leben des Buddha und die Grundprinzipien des Dhamma zu verinnerlichen. Ein Relief, das den Buddha bei seiner ersten Lehrrede zeigt, ist nicht nur eine historische Illustration, sondern eine ständige Erinnerung an die Existenz eines Weges, der aus dem Leiden führt.

1.2 Die anikonische Tradition: Darstellung des Undarstellbaren (ca. 3. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.)

In den ersten Jahrhunderten nach dem Tod des Buddha (seinem Parinibbāna), einer Periode, die als anikonisch (bildlos) bezeichnet wird, wurde seine physische Gestalt bewusst nicht dargestellt. Stattdessen wurde seine Anwesenheit durch eine Reihe von kraftvollen Symbolen evoziert, die jeweils einen entscheidenden Moment seines Lebens oder einen Kernaspekt seiner Lehre repräsentieren:

- Der leere Thron unter dem Bodhi-Baum: Symbolisiert den Moment seiner Erleuchtung (Bodhi) in Bodhgaya.

- Das Dhammacakka (Rad der Lehre): Steht für seine erste Lehrrede im Wildpark von Sarnath, mit der er die Lehre „in Bewegung setzte“.

- Die Fußabdrücke (Buddhapāda): Markieren seine physische Präsenz auf Erden und den Pfad, den er für seine Nachfolger hinterlassen hat.

- Der Thūpa (Stupa): Repräsentiert sein endgültiges Verlöschen, das Eingehen ins Parinibbāna, und beherbergt seine Reliquien.

Die Gründe für diese Bildlosigkeit sind Gegenstand einer intensiven wissenschaftlichen Debatte. Die traditionelle theologische Erklärung besagt, dass der Buddha nach seinem Eingang ins Nibbāna als „verloschen“ galt – er hatte jede Form von physischer und mentaler Existenz, die an die Welt des Leidens (Saṃsāra) gebunden ist, transzendiert. Ihn in menschlicher Gestalt darzustellen, wäre daher ein theologischer Widerspruch gewesen, ein Versuch, das Undarstellbare darzustellen.

Eine differenziertere Betrachtung, wie sie von Kunsthistorikern wie Susan Huntington vorgebracht wurde, deutet jedoch darauf hin, dass diese anikonische Phase nicht als ein reines „Verbot“ oder einen Mangel an künstlerischer Fähigkeit verstanden werden sollte. Vielmehr handelte es sich um ein hochentwickeltes und bewusst gewähltes didaktisches System. Die Symbole waren nicht bloße Platzhalter für eine abwesende Figur, sondern primäre Objekte der Verehrung, die oft heilige Pilgerorte (Titthas) markierten. Ein Fußabdruck war nicht nur ein Verweis auf den Buddha, sondern eine direkte Aufforderung an den Gläubigen, dem von ihm gewiesenen Pfad zu folgen. Das Rad der Lehre war nicht nur ein Symbol für die erste Predigt, sondern ein visuelles Diagramm der Lehre selbst. Diese symbolische Sprache zwang den Praktizierenden, sich aktiv mit den Prinzipien des Dhamma auseinanderzusetzen, anstatt sich passiv auf die Verehrung einer Person zu konzentrieren.

1.3 Der Übergang zur Ikone und die Synthese der Traditionen

Um das 1. Jahrhundert n. Chr. vollzog sich ein bedeutender Wandel: Die ersten menschenähnlichen (anthropomorphen) Darstellungen des Buddha entstanden in zwei großen Kunstzentren Nordindiens.

- Gandhara: In dieser Region (heute Teile von Pakistan und Afghanistan) führte der Einfluss der hellenistischen Kunst, die durch die Nachfahren Alexanders des Großen und den Handel präsent war, zu naturalistischen Buddha-Darstellungen. Diese Figuren weisen oft realistische Gesichtszüge, welliges Haar und fließende, toga-ähnliche Gewänder auf.

- Mathura: Südlich von Delhi entwickelte sich ein stärker indigener indischer Stil. Hier lag der Fokus weniger auf physischem Realismus als auf der Darstellung der spirituellen Kraft und übermenschlichen Natur des Buddha, oft mit breiteren Schultern, einem kraftvolleren Körperbau und einem subtilen Lächeln.

Die Einführung des Buddha-Bildes ersetzte die anikonische Tradition nicht, sondern ergänzte sie. Die ikonische Darstellung bot einen neuen, direkteren Fokus für die Andacht (Bhakti) und Meditation. Der Buddha wurde nun als gütiger Lehrer und Beschützer visualisiert, was die emotionale Verbindung der Gläubigen zu seiner Person und Lehre vertiefte. In der Theravāda-Kunst verschmolzen diese neuen ikonischen Konventionen mit den älteren Symbolen zu einem reichen und vielschichtigen visuellen Vokabular, das bis heute die Tempel und Klöster Südostasiens prägt.

Zentrale anikonische und ikonische Symbole des Theravāda

Die Symbolik im Theravāda-Buddhismus ist reich an Bedeutung und tief in der Lehre verwurzelt. Jedes Symbol dient als visueller Ankerpunkt für die Meditation und als Erinnerung an die Kernprinzipien des Dhamma.

2.1 Das Dhammacakka (Rad der Lehre)

Dhammacakka

Das Dhammacakka, „Rad der Lehre“ oder „Rad des Gesetzes“, ist eines der ältesten und universellsten Symbole des Buddhismus. Es repräsentiert die erste Lehrrede des Buddha, die er nach seiner Erleuchtung im Wildpark von Sarnath hielt. Diese Rede ist im Pāli-Kanon als Dhammacakkappavattana-Sutta („Die Lehrrede vom Ingangsetzen des Rades der Lehre“) überliefert und legt die Grundlage der gesamten buddhistischen Lehre dar: die Vier Edlen Wahrheiten. Die Struktur des Rades ist selbst eine Lehre:

- Die Nabe (Zentrum): Symbolisiert die moralische Disziplin (Sīla), die das Fundament und den Kern der spirituellen Praxis bildet. Ohne diese Stabilität kann sich das Rad nicht drehen.

- Die Speichen: In der Regel sind es acht Speichen, die den Edlen Achtfachen Pfad (Ariyo Aṭṭhaṅgiko Maggo) darstellen: rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Streben, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Diese Speichen verbinden die Nabe mit dem Rand und zeigen, dass moralische Disziplin durch die Praxis des Pfades zur Weisheit führt.

- Der Radkranz (Rand): Repräsentiert die Weisheit (Paññā) und Konzentration (Samādhi), die die gesamte Praxis zusammenhalten und ihr eine runde, vollkommene Form geben. Er symbolisiert die unendliche und allumfassende Natur der Lehre des Buddha.

Historisch wurde das Dhammacakka vom Maurya-Kaiser Asoka im 3. Jahrhundert v. Chr. als Staatssymbol etabliert. Er ließ es auf Säulen im ganzen Reich errichten, um die Herrschaft des buddhistischen Gesetzes zu verkünden. Dadurch wurde es zu einem weithin anerkannten Zeichen des Buddhismus.

2.2 Der Lotos (Paduma)

Lotos

Die Lotosblume (Pāli: Paduma) ist ein tiefgründiges Symbol für Reinheit, spirituelles Erwachen und das Potenzial des Geistes, sich aus der Verunreinigung der Welt zu erheben. Ihre Symbolik leitet sich direkt aus ihrer Natur ab: Der Lotos wurzelt im schlammigen, trüben Grund eines Teiches, wächst durch das Wasser hindurch und entfaltet seine makellos reine Blüte an der Oberfläche, unberührt vom Schmutz, aus dem er stammt. Dies ist eine perfekte Metapher für den spirituellen Weg:

- Der Schlamm repräsentiert die Welt des Leidens (Saṃsāra) mit ihren Verunreinigungen wie Gier, Hass und Verblendung.

- Der Stängel, der durch das Wasser wächst, symbolisiert die buddhistische Praxis – den Weg der Übung und Disziplin.

- Die Blüte, die sich im Licht öffnet, steht für die Erlangung der Erleuchtung (Bodhi), die Reinheit des Geistes und die vollkommene Weisheit, die frei von allen weltlichen Befleckungen ist.

Die verschiedenen Stadien der Blüte haben ebenfalls eine Bedeutung:

- Eine geschlossene Knospe symbolisiert das unentfaltete Potenzial zur Erleuchtung, das in jedem Wesen schlummert.

- Eine vollständig geöffnete Blüte steht für die erreichte Erleuchtung und vollkommene Selbsterkenntnis.

Obwohl in späteren buddhistischen Traditionen, insbesondere im Mahāyāna, eine komplexe Farbensymbolik entwickelt wurde, sind im Theravāda-Kontext vor allem zwei Farben von zentraler Bedeutung: Der weiße Lotos (Puṇḍarīka) steht für vollkommene geistige Reinheit, während der rosa Lotos (Paduma) oft als der Lotos des historischen Buddha selbst gilt.

2.3 Der Bodhi-Baum (Assattha)

Bodhi-Baum

Der Bodhi-Baum ist kein mythisches, sondern ein historisch und botanisch identifizierbares Symbol: eine Pappelfeige (Ficus religiosa), die im Pāli-Kanon als Assattha-Baum bezeichnet wird. Unter diesem spezifischen Baum in Bodhgaya (Indien) erlangte der Asket Siddhattha Gotama nach langer Meditation die vollkommene Erleuchtung und wurde zum Buddha, dem „Erwachten“. Der Name „Bodhi-Baum“ bedeutet daher wörtlich „Baum des Erwachens“. Als Symbol steht der Baum für:

- Die Erleuchtung selbst: Er ist der stille Zeuge des transformativen Moments, in dem das Leiden überwunden und die endgültige Wahrheit erkannt wurde.

- Unerschütterliche Entschlossenheit: Er symbolisiert den Ort, an dem der Buddha seinen berühmten Schwur ablegte, nicht aufzustehen, bevor er die Erleuchtung erlangt hatte, selbst wenn sein Körper vergehen sollte.

- Schutz und Zuflucht: Der Baum bot dem meditierenden Siddhattha physischen Schutz und wurde so zu einem Symbol für die spirituelle Zuflucht, die die Lehre des Buddha bietet.

Die Verehrung des Bodhi-Baums ist in allen Theravāda-Ländern von zentraler Bedeutung. Ein Ableger des ursprünglichen Baumes wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. von Saṅghamittā, der Tochter Kaiser Asokas, nach Sri Lanka gebracht und in der damaligen Hauptstadt Anuradhapura gepflanzt. Dieser Baum, bekannt als der Sri Maha Bodhi, ist heute einer der ältesten historisch dokumentierten Bäume der Welt und ein höchst heiliger Pilgerort für Buddhisten. In fast jeder Tempelanlage in Thailand oder Myanmar findet sich ebenfalls ein Bodhi-Baum, der oft aus einem Samen eines dieser historischen Bäume gezogen wurde.

2.4 Die Fußabdrücke des Buddha (Buddhapāda)

Fußabdrücke Buddhas

Die Fußabdrücke des Buddha (Buddhapāda) sind ein tiefgründiges und vielschichtiges Symbol, das besonders in der frühen anikonischen Kunst eine zentrale Rolle spielte. Sie können als natürliche Vertiefungen im Fels oder als kunstvoll gefertigte Artefakte auftreten. Ihre primäre Funktion ist nicht dekorativ, sondern didaktisch und erinnernd. Ihre Symbolik umfasst mehrere Ebenen:

- Physische Präsenz: Der Fußabdruck ist das direkteste Zeichen dafür, dass der Buddha als Mensch auf dieser Erde gelebt und gewirkt hat. Er hinterließ eine physische „Spur“ in der Welt.

- Der Pfad (Magga): Der Fußabdruck symbolisiert den Weg zur Befreiung, den der Buddha selbst gegangen ist und den er seinen Anhängern gewiesen hat. Ihn zu verehren bedeutet, sich dem Pfad zu verpflichten.

- Die Lehre (Dhamma): Der Abdruck steht auch dafür, dass der Buddha die Lehre in die Welt „eingeprägt“ hat und ihre Grundlagen fest verankert sind.

Besonders kunstvolle Fußabdrücke, wie jene auf den Sohlen des liegenden Buddha im Wat Pho in Bangkok, sind mit 108 glückverheißenden Symbolen (Maṅgala-lakkhaṇa) verziert. Diese Symbole, die in den alten Texten als Merkmale eines „Großen Menschen“ (Mahāpurisa) beschrieben werden, umfassen Darstellungen aus der buddhistischen Kosmologie, königliche Insignien und mythologische Figuren. Im Zentrum der Sohle befindet sich fast immer das Dhammacakka. Diese komplexen Darstellungen verwandeln den Fußabdruck in eine Art kosmologische Karte und bekräftigen den universellen und erhabenen Status des Buddha.

2.5 Der Thūpa (Reliquienschrein/Pagode)

Stupa

Der Thūpa (Sanskrit: Stūpa; in Südostasien oft als Pagode oder Cetiya bezeichnet) ist das umfassendste architektonische Symbol im Buddhismus. Ursprünglich war er ein Grabhügel nach altindischer Tradition, in dem die Reliquien (Sarīra) von Königen oder Heiligen aufbewahrt wurden. Nach dem Parinibbāna des Buddha sollen seine kremierten Überreste aufgeteilt und in acht Thūpas in ganz Nordindien beigesetzt worden sein, um als Orte der Verehrung zu dienen. Kaiser Asoka soll diese Reliquien später exhumiert und auf 84.000 Thūpas in seinem gesamten Reich verteilt haben, um den Dhamma zu verbreiten. Der Thūpa ist weit mehr als nur ein Grabmal. Er ist ein dreidimensionales Abbild des buddhistischen Kosmos und des Weges zur Erleuchtung. Seine Form symbolisiert den erleuchteten Geist des Buddha. In vielen späteren Interpretationen symbolisieren seine Teile auch die fünf Elemente. Obwohl es regionale Variationen gibt, folgt die Grundstruktur einer universellen Symbolik:

- Der quadratische Sockel (Basis): Repräsentiert die Erde, die materielle Welt und die Grundlage der Lehre – die Vier Edlen Wahrheiten.

- Die halbkugelförmige Kuppel (Aṇḍa): Symbolisiert in späteren Deutungen das Element Wasser und den erleuchteten Geist des Buddha. Sie ist das „Gefäß“, das die kostbaren Reliquien oder Lehren enthält. Sie wird auch mit den Sieben Gliedern der Erleuchtung in Verbindung gebracht.

- Der Reliquienschrein (Hammika): Ein würfelförmiger Aufbau auf der Kuppel, der in dieser Symbolik das Element Feuer symbolisiert und als Palast der Götter gilt. Er kann auch den Edlen Achtfachen Pfad verkörpern.

- Der zentrale Mast (Yaṭṭhi) mit Schirmen (Chatta): Stellt die Weltachse dar, die Himmel und Erde verbindet. Er symbolisiert das Element Luft. Die Schirme sind ein altes indisches Zeichen für Königtum und Schutz.

- Die Spitze: Symbolisiert das Element Raum (Äther) und das endgültige Ziel, das formlose Nibbāna.

Die rituelle Umrundung eines Thūpa im Uhrzeigersinn (Padakkhiṇā), wobei die rechte Schulter dem Heiligtum zugewandt ist, ist eine Form der aktiven Meditation. Der Gläubige bewegt sich physisch um ein architektonisches Diagramm des spirituellen Pfades und verinnerlicht so dessen Struktur und Ziel. Der Thūpa ist somit nicht nur ein Ort der Erinnerung an den verstorbenen Buddha, sondern ein lebendiges Zentrum spiritueller Energie, das den Geist des Buddha in der Welt präsent hält.

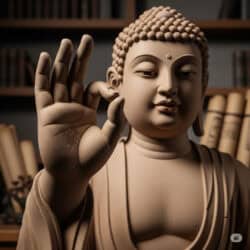

Die Sprache der Hände: Muddās des historischen Buddha

Im Theravāda-Buddhismus sind die Handhaltungen (Muddā, Sanskrit: Mudrā) des Buddha keine willkürlichen künstlerischen Gesten. Jede Muddā ist ein präziser, nonverbaler Code, der eine spezifische Episode aus dem Leben des Buddha, eine seiner zentralen Lehren oder eine seiner erleuchteten Qualitäten vermittelt. Sie sind eine stille Predigt, die für den kundigen Betrachter sofort verständlich ist.

3.1 Bhūmiphassa-Muddā (Geste der Erdberührung)

Erdberührungs-Muddā

Die Bhūmiphassa-Muddā (wörtlich: „Geste des Berührens der Erde“) ist eine der ikonischsten und am häufigsten dargestellten Handhaltungen, insbesondere bei sitzenden Buddha-Figuren in Thailand und Myanmar.

- Beschreibung: Der Buddha sitzt in Meditationshaltung. Seine linke Hand ruht mit der Handfläche nach oben im Schoß (in der Jhāna-Muddā), während seine rechte Hand über dem rechten Knie liegt und die Fingerspitzen den Boden berühren.

- Narrativer Kontext: Diese Geste stellt den Höhepunkt der spirituellen Reise des Buddha dar. Während seiner Meditation unter dem Bodhi-Baum wurde er vom Dämon Māra, der Personifikation von Illusion, Begierde und Tod, herausgefordert. Māra versuchte, ihn von seinem Weg abzubringen und fragte, wer sein Recht auf Erleuchtung bezeugen könne. In diesem Moment berührte Siddhattha Gotama mit seiner rechten Hand die Erde und rief sie als unerschütterliche Zeugin für die unzähligen Leben an, in denen er Tugend und Verdienst (Pāramī) angesammelt hatte. Die Erde soll daraufhin gebebt und Māra und seine Heerscharen vertrieben haben.

- Symbolik: Die Bhūmiphassa-Muddā symbolisiert Unerschütterlichkeit, die Wahrheit (Sacca), den Sieg über alle weltlichen Versuchungen und die endgültige Erlangung der Erleuchtung. Sie ist ein Ausdruck höchster Entschlossenheit und der tiefen Verbindung des Buddha mit der Realität.

3.2 Jhāna-Muddā (Geste der Meditation)

Meditations-Muddā

Die Jhāna-Muddā (auch Samādhi-Muddā genannt) ist die Geste der tiefen meditativen Versenkung.

- Beschreibung: Beide Hände liegen locker im Schoß, die rechte Hand ruht auf der linken, die Handflächen zeigen nach oben. Die Daumen berühren sich oft an den Spitzen und bilden so ein mystisches Dreieck.

- Narrativer Kontext: Dies ist die Haltung, die der Buddha während seiner langen Meditation unter dem Bodhi-Baum einnahm, die ihn zur Erleuchtung führte. Sie ist die grundlegende Geste der Konzentration und inneren Sammlung.

- Symbolik: Die Jhāna-Muddā steht für absolute geistige Ruhe, Balance und die Erlangung vollkommener Weisheit durch Meditation. Die Geste symbolisiert das Leeren des Geistes von allen störenden Gedanken, um die wahre Natur der Dinge zu erkennen. Das von den Daumen gebildete Dreieck wird oft als Symbol für die Drei Juwelen (Tiratana) interpretiert: den Buddha (der Erleuchtete), den Dhamma (die Lehre) und den Saṅgha (die Gemeinschaft der Praktizierenden). Es kann auch als spirituelles Feuer gesehen werden, das alle Unreinheiten verbrennt.

3.3 Dhammacakka-Muddā (Geste des Lehrrads)

Lehrrad-Muddā

Die Dhammacakka-Muddā ist die Geste des Lehrens und Predigens.

- Beschreibung: Beide Hände werden vor der Brust gehalten. An jeder Hand berühren sich die Spitzen von Daumen und Zeigefinger und bilden einen Kreis. Die rechte Handfläche ist nach außen gerichtet, die linke nach innen, oft so, dass die Fingerspitzen der linken Hand die rechte Hand berühren.

- Narrativer Kontext: Diese Geste symbolisiert den Moment der ersten Lehrrede des Buddha im Wildpark von Sarnath, als er das „Rad der Lehre“ (Dhammacakka) in Bewegung setzte.

- Symbolik: Die Kreise, die von den Fingern gebildet werden, repräsentieren das Rad der Lehre – perfekt, ohne Anfang und Ende. Die Geste symbolisiert die Weitergabe der Lehre. Die Haltung vor dem Herzen bedeutet, dass diese Lehren direkt aus dem Mitgefühl und der Weisheit des Herzens des Buddha stammen. Die drei ausgestreckten Finger jeder Hand können die Drei Juwelen symbolisieren. Diese Muddā verkörpert die Vereinigung von Methode (Upāya, die rechte Hand) und Weisheit (Paññā, die linke Hand), die für den Weg zur Erleuchtung essenziell sind.

3.4 Abhaya-Muddā (Geste der Furchtlosigkeit)

Furchtlosigkeits-Muddā

Die Abhaya-Muddā ist eine Geste des Schutzes und der Beruhigung.

- Beschreibung: Die rechte Hand wird auf Schulterhöhe erhoben, die Handfläche zeigt nach vorne und die Finger sind aufrecht ausgestreckt.

- Narrativer Kontext: Die Geste ist eng mit der Geschichte verbunden, in der der eifersüchtige Cousin des Buddha, Devadatta, einen wilden Elefanten auf ihn hetzte. Der Buddha hob seine rechte Hand in der Abhaya-Muddā, und der Elefant wurde sofort zahm und verneigte sich vor ihm.

- Symbolik: Diese Muddā symbolisiert Schutz, Frieden und die Abwesenheit von Angst. Sie ist eine Zusicherung göttlichen Schutzes und Segens. Die offene Hand ist auch ein altes Zeichen friedlicher Absichten. In der Theravāda-Tradition, insbesondere in Thailand und Laos, ist diese Geste bei stehenden oder schreitenden Buddha-Statuen sehr verbreitet und unterstreicht die Rolle des Buddha als Beschützer aller Wesen.

3.5 Varada-Muddā (Geste der Wunschgewährung/Großzügigkeit)

Die Varada-Muddā ist die Geste der Gabe und des Mitgefühls.

- Beschreibung: Der Arm, meist der rechte oder linke, hängt nach unten, die offene Handfläche zeigt nach vorne.

- Narrativer Kontext: Diese Geste ist nicht an ein einzelnes Ereignis gebunden, sondern verkörpert eine grundlegende Eigenschaft des Buddha und der Bodhisattas.

- Symbolik: Sie steht für Großzügigkeit (Dāna), Mitgefühl (Karuṇā), Barmherzigkeit und die Gewährung von spirituellen und materiellen Segnungen. Sie ist der Ausdruck der Bereitschaft, allen Wesen zu helfen. Die Varada-Muddā wird sehr häufig in Kombination mit der Abhaya-Muddā dargestellt. Diese Paarung – Schutz mit der rechten Hand und Großzügigkeit mit der linken – schafft ein kraftvolles Bild des allumfassenden Mitgefühls und der Hilfe des Buddha. Diese Geste ist in der Kunst Südostasiens weit verbreitet.

3.6 Vitakka-Muddā (Geste der Diskussion und Lehre)

Diskussions-Muddā

Die Vitakka-Muddā ist die Geste der intellektuellen Auseinandersetzung und der Übermittlung von Wissen.

- Beschreibung: Ähnlich der Abhaya-Muddā wird die Hand erhoben, wobei sich hier Daumen und Zeigefinger an den Spitzen berühren und einen Kreis bilden. Die anderen drei Finger sind nach oben gestreckt.

- Narrativer Kontext: Sie repräsentiert den Buddha im Akt des Lehrens, des Erklärens des Dhamma oder während einer philosophischen Debatte.

- Symbolik: Der Kreis symbolisiert, wie bei der Dhammacakka-Muddā, das Rad der Lehre und den unendlichen Fluss der Weisheit. Die Geste betont den rationalen, argumentativen Aspekt der Lehre. Sie steht für die Übertragung von Wissen durch logische Erklärung und Diskussion. Sie ist ein Symbol für die intellektuelle Klarheit, die notwendig ist, um die Lehren zu verstehen und zu verinnerlichen. Diese Muddā ist in der thailändischen und burmesischen Kunst sehr verbreitet und unterstreicht die Rolle des Buddha als obersten Lehrer.

| Pali Name | Deutsche Übersetzung | Beschreibung der Geste | Kernbedeutung & Narrativer Kontext |

|---|---|---|---|

| Bhūmiphassa-Muddā | Geste der Erdberührung | Rechte Hand berührt die Erde; linke Hand liegt im Schoß. Nur im Sitzen. | „Unerschütterlichkeit, Sieg über Māra, Erleuchtung. Der Buddha ruft die Erde als Zeugin für seine Verdienste an, um Māras Herausforderung abzuwehren.“ |

| Jhāna-Muddā | Geste der Meditation | „Beide Hände liegen im Schoß, rechts über links, Handflächen nach oben, Daumen berühren sich.“ | „Tiefe Konzentration, innere Ruhe, Gleichgewicht. Die Haltung der Meditation, in der der Buddha die Erleuchtung erlangte.“ |

| Dhammacakka-Muddā | Geste des Lehrrads | „Beide Hände vor der Brust, Daumen und Zeigefinger bilden Kreise.“ | Ingangsetzen der Lehre. Symbolisiert die erste Predigt in Sarnath und die Weitergabe des Dhamma. |

| Abhaya-Muddā | Geste der Furchtlosigkeit | „Rechte Hand erhoben, Handfläche nach vorne.“ | „Schutz, Frieden, Abwesenheit von Angst. Der Buddha besänftigt einen wütenden Elefanten und bietet allen Wesen Schutz.“ |

| Varada-Muddā | Geste der Wunschgewährung | „Linke Hand nach unten hängend, Handfläche nach vorne.“ | „Großzügigkeit, Mitgefühl, Segen. Symbolisiert die Bereitschaft des Buddha, Wünsche zu erfüllen und Gaben zu gewähren.“ |

| Vitakka-Muddā | Geste der Diskussion | „Rechte Hand erhoben, Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis.“ | „Lehre, Diskussion, intellektuelle Übertragung. Repräsentiert den Akt des Lehrens und Erklärens des Dhamma.“ |

Die Darstellung des Erleuchteten: Haltungen und Attribute (Lakkhaṇa)

Die ikonische Darstellung des Buddha ist streng kodifiziert. Sowohl seine Körperhaltung als auch seine physischen Merkmale sind keine zufälligen künstlerischen Entscheidungen, sondern tragen tiefgreifende symbolische Bedeutungen, die seine übermenschliche Natur und seinen erleuchteten Zustand verdeutlichen.

4.1 Körperhaltungen (Iriyāpatha) und ihre Bedeutung

Die vier traditionellen Körperhaltungen (Iriyāpatha), in denen der Buddha dargestellt wird, repräsentieren verschiedene Phasen und Aktivitäten seines Lebens.

- Sitzend (Nisīdana): Dies ist die häufigste Haltung und symbolisiert die zentralen Momente der Stabilität und inneren Errungenschaft. Sie steht für die Meditation (Jhāna-Muddā), die zur Erleuchtung führte, den Moment der Erleuchtung selbst (Bhūmiphassa-Muddā) oder den Akt des Lehrens (Dhammacakka oder Vitakka-Muddā). Die spezifische Beinhaltung (Āsana) ist ebenfalls von Bedeutung. Die „heroische Pose“ (Vīrāsana, ein Bein über dem anderen) ist weit verbreitet. Die volle Lotos-Position (Vajirāsana, Füße auf den gegenüberliegenden Oberschenkeln) symbolisiert eine noch tiefere, unerschütterliche Konzentration.

- Stehend (Ṭhāna): Die stehende Figur zeigt den Buddha oft in aktiver Interaktion mit der Welt. Häufig führt er die Abhaya-Muddā (Schutz gewährend) oder die Varada-Muddā (Segen spendend) aus. Diese Haltung kann auch spezifische Ereignisse darstellen, wie seine Rückkehr aus dem Tāvatiṃsa-Himmel nach dem Lehren seiner Mutter oder das Schlichten eines Streits unter Verwandten.

- Schreitend: Die schreitende Buddha-Figur ist eine bemerkenswerte Innovation der thailändischen Kunst, die im Sukhothai-Reich (14. Jh.) zur Perfektion gebracht wurde. Sie zeigt den Buddha nicht statisch, sondern dynamisch, wie er durch das Land geht, um seine Lehre aktiv zu verbreiten. Diese Darstellung fängt die Anmut und die missionarische Energie des Buddha auf einzigartige Weise ein.

- Liegend (Sayana): Die liegende Figur stellt den Buddha in seinen letzten Momenten vor dem Eintritt in das Mahāparinibbāna dar – das „große, endgültige Verlöschen“. Er liegt stets auf seiner rechten Seite, den Kopf von der rechten Hand gestützt. Die Haltung strahlt keine Trauer oder Schmerz aus, sondern eine tiefe, heitere Gelassenheit und Akzeptanz. Sie symbolisiert die endgültige Befreiung von allen Zyklen der Wiedergeburt und des Leidens.

4.2 Die 32 Hauptmerkmale eines „Großen Menschen“ (Mahāpurisa-lakkhaṇa)

Die physische Erscheinung des Buddha in der Kunst folgt einer detaillierten Liste von 32 Hauptmerkmalen (Lakkhaṇa) und 80 Nebenmerkmalen, die im Pāli-Kanon, beispielsweise im Lakkhaṇa-Sutta (Dīgha-Nikāya 30) und im Brahmāyu-Sutta (Majjhima-Nikāya 91), beschrieben werden. Diese Merkmale kennzeichnen einen außergewöhnlichen Menschen, der dazu bestimmt ist, entweder ein weltenherrschender Monarch (Cakkavatti) oder ein vollkommen erleuchteter Buddha zu werden. Sie sind keine realistischen Porträts, sondern eine Art „somatische Schrift“ – ein visueller Text, der auf den Körper des Buddha eingeschrieben ist und seine spirituellen Qualitäten offenbart. Die ikonographisch wichtigsten Merkmale sind:

- Uṇhīsa (Scheitelerhebung): Dies ist eine fleischige Protuberanz auf dem Scheitel des Kopfes, die oft als Haarknoten missverstanden wird. Sie ist das sichtbarste Zeichen für die erlangte Erleuchtung und symbolisiert die überragende Weisheit und das spirituelle Wissen des Buddha. In der thailändischen Kunst wird die Uṇhīsa oft von einer flammenartigen Aureole (Ketumālā) gekrönt, die die strahlende spirituelle Energie des Buddha darstellt.

- Uṇṇa (Haarlocke zwischen den Augenbrauen): Ein kleiner Haarbüschel, der sich im Uhrzeigersinn dreht, oder ein Punkt zwischen den Augenbrauen. Er symbolisiert das „dritte Auge“ der spirituellen Einsicht, die Fähigkeit, die Realität jenseits der oberflächlichen Erscheinungen zu durchdringen. Aus der Uṇṇa sollen Lichtstrahlen ausgehen, wenn der Buddha seine Weisheit manifestiert.

- Lange Ohrläppchen: Dieses Merkmal ist ein direkter Verweis auf das frühere Leben des Buddha als Prinz Siddhattha. Er trug schwere, kostbare Ohrringe, die seine Ohrläppchen dehnten. Die nun leeren, langen Ohrläppchen symbolisieren seinen Verzicht auf weltlichen Reichtum und Status und seine Hinwendung zu einem Leben der Entsagung.

- Goldene Hautfarbe (Suvaṇṇavaṇṇatā): Die Schriften beschreiben die Haut des Buddha als strahlend wie pures Gold. Diese goldene Farbe symbolisiert seine absolute Reinheit, körperliche Vollkommenheit und die strahlende Natur seines erleuchteten Geistes. Aus diesem Grund werden viele Buddha-Statuen, insbesondere in Thailand und Myanmar, aufwendig vergoldet.

Diese Merkmale verwandeln die Statue von einem einfachen Abbild in eine umfassende visuelle Zusammenfassung der Tugenden und Errungenschaften des Buddha. Für den Gläubigen wird der Akt des Betrachtens zu einer Form der Kontemplation über die Qualitäten, die auf dem spirituellen Weg zu kultivieren sind. Die langen Ohren erinnern an die Notwendigkeit der Entsagung, die Uṇhīsa an das Ziel der Weisheit und die goldene Haut an die Möglichkeit vollkommener Reinheit.

Regionale Ausprägungen: Ikonographische Stile in Theravāda-Ländern

Obwohl die Theravāda-Tradition in Sri Lanka, Thailand, Myanmar und anderen südostasiatischen Ländern auf derselben doktrinären Grundlage – dem Pāli-Kanon – beruht, hat sie in jedem dieser Länder einzigartige künstlerische Stile hervorgebracht. Diese regionalen Ausprägungen sind nicht nur ästhetische Variationen, sondern spiegeln die spezifische kulturelle Integration und Interpretation des Buddhismus in der jeweiligen Nation wider.

5.1 Einleitender Hinweis auf Abgrenzung zu Mahāyāna/Vajrayāna

Es ist wichtig zu betonen, dass sich die Kunst des Theravāda fast ausschließlich auf den historischen Buddha, Siddhattha Gotama, Szenen aus seinem Leben und seinen früheren Existenzen (Jātakas) sowie auf die zentralen Symbole seiner Lehre konzentriert. Dies steht im Gegensatz zur Kunst des Mahāyāna- und Vajrayāna-Buddhismus, die ein weitaus größeres Pantheon umfasst. Dort finden sich Darstellungen von transzendenten Buddhas (wie Amitābha oder Vairocana), einer Vielzahl von Bodhisattas (wie Avalokiteśvara, der Bodhisatta des Mitgefühls, oder Mañjuśrī, der Bodhisatta der Weisheit) und komplexen Schutzgottheiten. Symbole wie der Vajra (Donnerkeil) und die Glocke als Paar oder aufwendige Gottheiten-Mandalas sind spezifisch für den Vajrayāna und werden in diesem Bericht nicht weiter behandelt.

5.2 Sri Lanka: Klassische Gelassenheit

Als eine der ältesten Bastionen des Theravāda-Buddhismus hat Sri Lanka eine Kunsttradition entwickelt, die von monumentaler Ruhe und klassischer Ausgeglichenheit geprägt ist.

- Anuradhapura-Periode (ca. 4. Jh. v. Chr. – 11. Jh. n. Chr.): Diese Epoche brachte einige der Meisterwerke der buddhistischen Kunst hervor. Die Samadhi-Buddha-Statue aus dem 4. Jahrhundert ist ein Paradebeispiel für die Fähigkeit, tiefste meditative Versenkung und vollkommene Gelassenheit in Stein auszudrücken. Die stehende Avukana-Buddha-Statue aus dem 5. Jahrhundert, über 12 Meter hoch und aus einem einzigen Granitfelsen gehauen, strahlt eine immense, aber friedliche Autorität aus.

- Polonnaruwa-Periode (ca. 11. – 13. Jh. n. Chr.): Die Felsentempel von Gal Vihara sind weltberühmt für ihre kolossalen Buddha-Figuren in sitzender, stehender und liegender Haltung. Diese Skulpturen zeichnen sich durch ihre subtile Modellierung und einen tiefen, introspektiven Ausdruck aus.

Der sri-lankische Stil betont oft eine würdevolle Einfachheit und einen Naturalismus, der die menschliche und zugleich erhabene Natur des Buddha unterstreicht.

5.3 Thailand: Idealistische Eleganz

Die thailändische Kunst hat eine Reihe von stilistischen Phasen durchlaufen, die in der hochgradig idealisierten Sukhothai-Periode gipfelten.

- Dvaravati-Periode (6. – 11. Jh.): Beeinflusst von der indischen Gupta-Kunst, zeigen die Buddha-Figuren dieser Zeit oft Merkmale wie zusammengewachsene Augenbrauen, dicke Lippen und die Ausführung der Vitakka-Muddā (Lehrgeste) mit beiden Händen.

- Sukhothai-Periode (14. Jh.): Gilt als das „goldene Zeitalter“ der thailändischen Kunst. In dieser Zeit wurde ein einzigartiger, nationaler Stil geschaffen, um sich von der Dominanz der Khmer-Kunst abzugrenzen. Der Sukhothai-Buddha ist durch eine extreme Eleganz und Abstraktion gekennzeichnet: ein ovaler Kopf, eine flammenförmige Spitze (Ketumālā) auf der Uṇhīsa, eine gebogene hakenförmige Nase und ein körperloser, fast fließender Körperbau. Die Erfindung der schreitenden Buddha-Figur, die den Buddha dynamisch bei der Verbreitung seiner Lehre zeigt, ist die wichtigste Innovation dieser Epoche.

- Ayutthaya- und Rattanakosin-Perioden (14. – 20. Jh.): Die Stile wurden zunehmend ornamentaler. Gekrönte und mit Juwelen geschmückte Buddha-Figuren (Jambupati) wurden populär. Diese Darstellungen betonen nicht den entsagenden Asketen, sondern den Buddha in seiner königlichen Pracht, was seine spirituelle Herrschaft symbolisiert.

5.4 Myanmar (Burma): Ausdrucksstarke Vielfalt

Die buddhistische Kunst Myanmars zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt und eine Vorliebe für ausdrucksstarke und detailreiche Darstellungen aus.

- Bagan-Periode (11. – 13. Jh.): In dieser Zeit entstanden Tausende von Tempeln und Thūpas. Die Kunst wurde von der indischen Pala-Dynastie beeinflusst, entwickelte aber schnell eigene Züge. Die bei weitem beliebteste Darstellung ist der sitzende Buddha in der Bhūmiphassa-Muddā, der Geste der Erdberührung, die den Moment der Erleuchtung symbolisiert.

- Mandalay-Periode (19. Jh.): Dieser Stil ist leicht erkennbar und prägt das Bild der burmesischen Kunst bis heute. Die Figuren haben typischerweise ein volles, rundliches Gesicht, sanft geschwungene Augenbrauen, eingelegte Augen aus Perlmutt oder Glas und eine Haut, die oft mit einer dicken Schicht aus Goldlack überzogen ist. Das Gewand ist häufig kunstvoll und mit Reliefmustern verziert. Der Gesamteindruck ist der einer majestätischen, aber gütigen und zugänglichen Präsenz.

Die burmesische Kunsttradition spiegelt auch den Glauben wider, dass man durch die Schaffung und Stiftung von Buddha-Bildern großes spirituelles Verdienst (Puñña) erwirbt, was zu einer enormen Produktion von Statuen führte. Die unterschiedlichen Stile sind somit mehr als nur ästhetische Vorlieben. Der elegante, fast überirdische Sukhothai-Buddha spiegelt das thailändische Ideal von Anmut und einer nationalen Identität wider. Die monumentale Ruhe der sri-lankischen Statuen verkörpert die Rolle der Insel als unerschütterliche Hüterin des ursprünglichen Dhamma. Und die reich verzierten, vergoldeten Figuren aus Myanmar zeugen von einer Kultur, in der kunsthandwerkliche Meisterschaft und großzügige Stiftung als höchste Form der Hingabe gelten.

| Ikonographisches Merkmal | Stil in Sri Lanka (Anuradhapura/Polonnaruwa) | Stil in Thailand (Sukhothai) | Stil in Myanmar (Bagan/Mandalay) |

|---|---|---|---|

| Gesichtszüge | „Naturalistisch, serene, oft mit halb geschlossenen Augen, die tiefe Meditation andeuten. Lippen voll, aber subtil lächelnd.“ | „Idealisiert und abstrakt; ovales Gesicht, geschwungene Augenbrauen wie ‚gespannte Bögen‘, eine ‚hakenförmige‘ Nase.“ | „Bagan: Eher strenge, stilisierte Züge. Mandalay: Sehr rundes, fleischiges Gesicht, sanftes Lächeln, oft mit eingelegten Augen.“ |

| Kopfform & Uṇhīsa | „Uṇhīsa als sanfte, runde Erhebung, die nahtlos aus dem Schädel wächst. Haar in kleinen, schneckenförmigen Locken.“ | „Uṇhīsa ist hoch und wird von einer flammenartigen Spitze (Ketumālā) gekrönt, die spirituelle Energie symbolisiert.“ | „Uṇhīsa ist eine ausgeprägte, oft knollenartige Erhebung, die klar vom Kopf abgesetzt ist. Haar in kleinen Noppen oder Locken.“ |

| Körperproportionen | „Kraftvoll und gut proportioniert, oft monumental wirkend. Eine Balance zwischen Naturalismus und Idealismus.“ | „Extrem elegant und ‚knochenlos‘, mit fließenden, sinuskurvenartigen Linien. Schultern breit, Taille schmal.“ | „Bagan: Eher massiv und statisch. Mandalay: Weiche, füllige Körperformen, die eine majestätische Präsenz vermitteln.“ |

| Darstellung des Gewandes | „Das Mönchsgewand (Cīvara) liegt eng am Körper an und zeigt oft feine, parallele Falten (Nassgewand-Stil).“ | „Das Gewand ist dünn und fast transparent, ohne Falten dargestellt, um die idealisierte Körperform zu betonen. Der Saum endet oft in einer hakenförmigen Linie an der linken Schulter.“ | „Das Gewand ist oft dick, stark stilisiert und reich mit Reliefmustern oder Einlegearbeiten verziert, besonders im Mandalay-Stil.“ |

| Bevorzugte Muddā | Sitzend: Jhāna-Muddā (Meditation). Stehend: Abhaya-Muddā (Schutz). | Sitzend: Bhūmiphassa-Muddā (Erdberührung). Schreitend: Abhaya-Muddā (Schutz). | Sitzend: Überwiegend Bhūmiphassa-Muddā (Erdberührung). |

| Bevorzugtes Material | „Stein (Granit, Gneis), seltener Bronze.“ | Bronze, Stuck. | „Stein, Holz, Bronze, Lackware (lacquerware), oft vergoldet.“ |

Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Struktur & Überblick (Die drei Körbe)- Theravāda-Netz: Grobstruktur des Pāli-Kanon (PDF) – Eine umfassende grafische und tabellarische Übersicht über den gesamten Tipiṭaka. Sie zeigt auf einen Blick, wie sich Vinaya, Sutta und Abhidhamma in ihre jeweiligen Bücher und Unterkapitel gliedern.

- Palikanon.com: Die Fragen des Königs Milinda (Milindapañha) – Ein faszinierendes „halb-kanonisches“ Werk: Die Dialoge zwischen dem indo-griechischen König Menandros und dem Mönch Nāgasena. Ein Zeugnis des frühen kulturellen Austauschs zwischen Hellenismus und Buddhismus.

- Andreas Pingel: Die Echtheit der frühbuddhistischen Texte (PDF) – Eine tiefgreifende Analyse (Folienvortrag) der Stilmittel und Entstehungsgeschichte. Erklärt anschaulich, warum die vielen Wiederholungen keine stilistische Schwäche sind, sondern eine geniale Gedächtnistechnik (Mnemotechnik) der mündlichen Überlieferung (Bhāṇaka-Tradition).

- Alois Payer: Materialien zum Pāli-Kanon – (Referenz) Eine akademische Fundgrube zur Textgeschichte. Hier finden sich Details zur Verschriftlichung im Aluvihara-Kloster (1. Jh. v. Chr.) und zur philologischen Unterscheidung zwischen der Sprache Pāli („West-Indischer Dialekt“) und der vermuteten Sprache des Buddha (Māgadhī).

- Bhikkhu Kevalī: Vinaya – Die unbekannte Seite der Lehre (PDF) – Eine hervorragende Einführung, die den Vinaya nicht nur als Regelwerk, sondern als soziologisches Dokument der frühen Gemeinde zeigt. Erklärt die Entstehung der Regeln aus historischen Anlässen („Kasuistik“) und die Rolle des ersten Konzils.

- Nyanatiloka: Führer durch den Abhidhamma-Piṭaka (PDF) – Der deutsche Standard-Leitfaden für den „dritten Korb“. Erklärt die sieben Bücher der systematischen Philosophie und zeigt auf, dass der Abhidhamma keine neue Lehre ist, sondern eine methodische („unpersönliche“) Aufschlüsselung der in den Suttas enthaltenen Begriffe.

- Visuddhimagga: Der Weg der Reinheit – Das Hauptwerk der nach-kanonischen Exegese von Buddhaghosa (5. Jh.). Es strukturierte das gesamte Wissen der alten singhalesischen Kommentare neu und prägt das Verständnis des Theravada bis heute maßgeblich.

- Kurt Schmidt: Leer ist die Welt – Ein Beispiel für moderne, kritische Rezeption. Schmidt versucht, den „Urbuddhismus“ von späteren metaphysischen Überlagerungen zu trennen und zieht spannende Parallelen zur westlichen Philosophie (Kant, Schopenhauer).

Weiter in diesem Bereich mit …

Buddhismus Weltweit – Heute

Wie manifestiert sich der Buddhismus heute – von den Klöstern Thailands bis zu den Meditationszentren in Berlin und L.A.? Dieser Beitrag beleuchtet die globale Verbreitung, die Vielfalt moderner Schulen wie Zen und Engagierter Buddhismus und den tiefgreifenden Einfluss buddhistischer Ideen auf unsere moderne Welt, von der Achtsamkeitsbewegung bis zur Popkultur.