Das Rad des Lebens (Bhavacakra): Eine Ikonographische und Philosophische Analyse im Kontext der Buddhistischen Lehre

Umfassende Analyse des Bhavacakra

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Definition, Zweck und Kontext

1.1. Definition und Didaktischer Zweck des Bhavacakra

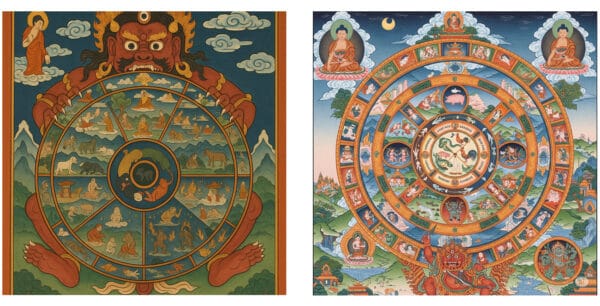

Das Rad des Lebens, auf Sanskrit als Bhavacakra (भवचक्र) und auf Pāli als Bhavacakka bekannt, ist eine komplexe bildliche Darstellung, die als „Rad des Werdens“ oder „Rad des Daseinskreislaufs“ übersetzt wird. Es handelt sich um eine Form eines Maṇḍala oder, in der tibetischen Tradition, eines Thangka (ein auf Stoff gemaltes Rollbild), das symbolisch den leidvollen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt darstellt, der als Saṃsāra bekannt ist.

Sein primärer und fundamentaler Zweck ist der eines didaktischen Werkzeugs. Die Darstellung wurde konzipiert, um die Kernlehren des Buddhismus – insbesondere die Vier Edlen Wahrheiten, das Gesetz von Ursache und Wirkung (Kamma) und das Bedingte Entstehen (Paṭiccasamuppāda) – auf eine visuell eindringliche und zugängliche Weise zu vermitteln. Es diente traditionell dazu, diese tiefgründigen philosophischen Konzepte einer breiten Öffentlichkeit, einschließlich der nicht-literaten Bevölkerung, verständlich zu machen. In seiner Funktion als „Landkarte des Leidens“ (Saṃsāra) und gleichzeitig als „Anleitung zur Befreiung“ (Nibbāna) visualisiert es sowohl die Ursachen der leidvollen Verstrickung als auch den Weg, der aus ihr herausführt.

1.2. Kontextuelle Verortung: Mahāyāna-Prominenz und Theravāda-Perspektive

Das Bhavacakra als visuelles Artefakt ist ein herausragendes und omnipräsentes Merkmal des tibetischen Mahāyāna– und Vajrayāna-Buddhismus. Es wird traditionell an den Außenmauern oder in den Eingangsbereichen von Tempeln und Klöstern im gesamten indo-tibetischen Kulturraum angebracht, um Pilger und Laien an die grundlegenden Lehren zu erinnern. Im Gegensatz dazu spielt die bildliche Darstellung des Rades im heutigen Theravāda-Buddhismus, wie er in Ländern wie Sri Lanka, Thailand oder Myanmar praktiziert wird, keine zentrale Rolle. Diese Divergenz liegt nicht in einer fundamentalen doktrinären Meinungsverschiedenheit begründet, sondern in der historischen Entwicklung unterschiedlicher pädagogischer Schwerpunkte.

Die Mahāyāna-Schulen, insbesondere die Mūlasarvāstivāda-Schule, aus der die Tradition des Rades zu stammen scheint, entwickelten eine reiche Ikonographie und neue didaktische Mittel, um die Lehre zu verbreiten. Die Theravāda-Tradition hingegen behielt oft einen stärkeren Fokus auf die direkte Überlieferung und das Studium der textuellen Quellen des Pālikanons bei und entwickelte keine vergleichbar zentrale Rolle für dieses spezifische Bild. Die Unterscheidung liegt also im Medium, nicht in der Botschaft.

1.3. Die Gemeinsame Doktrinäre Grundlage im Pālikanon

Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass, obwohl das Bild des Bhavacakra eine spätere, schulenspezifische Entwicklung ist, alle darin dargestellten Konzepte fest im Pālikanon verankert sind, den grundlegenden Schriften, welche die autoritative Grundlage der Theravāda-Tradition bilden und deren Kernlehren auch in den kanonischen Schriften anderer früher buddhistischer Schulen (wie den Āgamas) ihre Entsprechung finden. Die im Rad visualisierten Lehren sind das Herzstück des frühen Buddhismus:

- Die drei Geistesgifte (Sanskrit: Kleśas; Pāli: Kilesā), dargestellt im Zentrum, entsprechen den drei unheilsamen Wurzeln (Akusala-Mūla) von Gier (Lobha), Hass (Dosa) und Verblendung (Moha), die im Pālikanon ausführlich beschrieben werden.

- Das Gesetz von Kamma, dargestellt im zweiten Ring, ist ein zentrales und durchgängiges Thema in allen Nikāyas.

- Die sechs Daseinsbereiche (Gati), obwohl in späteren Kommentaren detaillierter ausgearbeitet, haben ihre Grundlage in den Suttas, die verschiedene mögliche Wiedergeburtsorte beschreiben.

- Das Bedingte Entstehen (Paṭiccasamuppāda), dargestellt im äußeren Ring, ist eine der tiefsten und wichtigsten Lehren des Buddha, die in den Suttas ausführlich dargelegt wird. Der Name des Rades selbst, Bhavacakra, leitet sich direkt vom zehnten Glied dieser Kette, Bhava (Werden), ab und verankert das Kunstwerk namentlich in der Kerndoktrin.

Somit ist das Rad des Lebens eine geniale visuelle Synthese, eine Art „Infografik“ der frühen buddhistischen Lehre, die von späteren Traditionen entwickelt wurde, um die universellen Prinzipien des im Pālikanon dargelegten Weges zu veranschaulichen.

Historische Entwicklung und Ursprung

2.1. Von der Textlehre zur Visuellen Darstellung

Die Entstehung des Bhavacakra markiert einen entscheidenden Wandel in der buddhistischen Pädagogik: die Transformation abstrakter philosophischer Lehren, die über Jahrhunderte mündlich und später textlich überliefert wurden, in eine komplexe, kodifizierte und leicht reproduzierbare visuelle Erzählung. Dieser Schritt machte die tiefgründigen Konzepte von Saṃsāra und dem Weg zur Befreiung greifbar und einprägsam für ein breiteres Publikum, das möglicherweise keinen Zugang zu den umfangreichen schriftlichen Lehren hatte. Die Entwicklung des Rades ist ein Zeugnis für das Bestreben, die Essenz des Dhamma über die Grenzen der Gelehrsamkeit hinaus zu tragen.

2.2. Literarische Ursprünge: Die Erzählung im Divyāvadāna

Die traditionelle Herkunftsgeschichte des Bhavacakra ist im Divyāvadāna („Göttliche Erzählungen“) überliefert, einer bedeutenden Sanskrit-Anthologie von buddhistischen Legenden, die größtenteils aus den Vinaya-Texten der Mūlasarvāstivāda-Schule stammen und auf das 2. bis 4. Jahrhundert n. Chr. datiert werden. Diese Erzählungen schreiben die Schaffung des Rades dem Buddha selbst zu und verleihen ihm damit höchste Autorität und Authentizität.

Es gibt zwei miteinander verwobene Erzählstränge:

- Die Geschichte von König Rudrāyaṇa: In der Rudrāyaṇa-avadāna und der Sahasodgata-avadāna wird berichtet, wie König Bimbisāra von Magadha ein kostbares Geschenk von König Rudrāyaṇa (auch Udayana genannt) erhielt und nach einem ebenbürtigen Gegengeschenk suchte. Auf seinen Rat hin wies der Buddha an, ein Bild des Rades des Werdens mit den zwölf Gliedern des Bedingten Entstehens und den fünf Daseinsbereichen zu malen und es Rudrāyaṇa zu schicken. Es heißt, dass König Rudrāyaṇa beim Studium des Bildes die Befreiung erlangte.

- Die Rolle des Maudgalyāyana: Eine andere Version, die oft mit der ersten verbunden ist, erzählt von dem Mönch Maudgalyāyana (= Mahā Moggallāna), einem der Hauptschüler des Buddha, der für seine übernatürlichen Fähigkeiten bekannt war. Er reiste psychisch in die verschiedenen Daseinsbereiche und sah das immense Leid der Wesen, einschließlich seiner eigenen Mutter im Reich der Hungergeister. Um diese leidvollen Realitäten und die Funktionsweise des Kamma den Laien verständlich zu machen, die Maudgalyāyanas Berichte nicht hören konnten, wies der Buddha an, das Rad des Lebens an die Tempeltore zu malen und einen Mönch zu bestimmen, der es den Pilgern erklärt.

Diese Legenden unterstreichen die Funktion des Rades als ein vom Buddha sanktioniertes Mittel zur Lehre und Kontemplation, das die komplexe Realität von Saṃsāra visualisiert.

2.3. Archäologische Evidenz: Die Fresken der Ajanta-Höhlen

Die wichtigste archäologische Bestätigung für die frühe Existenz dieser Ikonographie findet sich in den Ajanta-Höhlen im indischen Bundesstaat Maharashtra. An der Verandawand der Höhle 17 befindet sich ein Fresko, das als die älteste erhaltene Darstellung des Bhavacakra gilt. Diese Höhle wird der Vākāṭaka-Periode zugeschrieben, und das Fresko wird auf das 5. oder 6. Jahrhundert n. Chr. datiert.

Dieses Fresko ist von unschätzbarem historischem Wert, da es beweist, dass das Bhavacakra zu dieser Zeit nicht nur eine textuelle Beschreibung im Divyāvadāna war, sondern bereits eine voll ausgebildete, komplexe Kunstform. Die Darstellung in Ajanta folgt weitgehend den textuellen Anweisungen und zeigt die Daseinsbereiche (Quellen deuten darauf hin, dass es ursprünglich sechs Sektoren gab, wie in späteren Versionen) und den äußeren Ring mit den zwölf Gliedern des Bedingten Entstehens, von denen heute jedoch vier durch Beschädigung verloren sind. Die Schirmherrschaft der späteren Ajanta-Phase lag bei Anhängern des Mahāyāna, und die Sarvāstivādin-Schule, zu der die Mūlasarvāstivādins gehören, wird als maßgeblich für die Schaffung dieses Wandgemäldes angesehen. Dies schafft eine kohärente historische Verbindung zwischen der textlichen Quelle (Divyāvadāna) und dem ersten bekannten Artefakt (Ajanta-Fresko), das als Prototyp für die spätere, weit verbreitete tibetische Tradition diente.

Detaillierte Ikonographische Analyse: Die Elemente des Rades

Die Genialität des Bhavacakra liegt in seiner integrierten, mehrschichtigen Struktur, in der jeder Ring den nächsten kausal erklärt. Es ist eine visuelle Reise von der Wurzel des Leidens bis zu seinen komplexesten Manifestationen.

3.1. Die Äußere Figur: Der Halter des Rades

Das gesamte Rad des Werdens wird von einer furchteinflößenden, dämonischen Gestalt in ihren Klauen und Zähnen gehalten. Diese Figur symbolisiert die allumfassende Natur der Vergänglichkeit, der alles im Saṃsāra unterworfen ist.

Interpretationen: Yama und Māra: Die Figur wird am häufigsten als Yama, der Herr des Todes, identifiziert. In dieser Rolle repräsentiert er die unentrinnbare Realität der Sterblichkeit und des Gerichts nach dem Tode. Eine alternative, aber ebenso treffende Interpretation sieht in ihm Māra, die Personifikation der Verblendung, der Begierde und aller Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung. Einige Quellen bezeichnen ihn allgemeiner als einen „Dämon der Vergänglichkeit“, um eine übermäßige Betonung des Todes zu vermeiden und stattdessen das universelle Prinzip des Wandels hervorzuheben. Diese Interpretationen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich: Tod (Yama) ist die ultimative Manifestation der Vergänglichkeit, und die Verblendung (Māra) ist die Kraft, die uns an den Kreislauf bindet, der von dieser Vergänglichkeit beherrscht wird.

Symbolik der Vergänglichkeit (Anicca): Unabhängig von der genauen Identität ist die übergeordnete symbolische Bedeutung der Figur die Vergänglichkeit (Anicca) selbst. Die Tatsache, dass diese Gestalt das gesamte Rad umklammert, ist eine kraftvolle visuelle Aussage: Kein Zustand innerhalb des Saṃsāra, sei er noch so glückselig wie der der Götter oder noch so qualvoll wie der der Höllenwesen, ist von Dauer. Alles ist dem Wandel, dem Verfall und dem Tod unterworfen. Die Attribute der Figur unterstreichen diese Bedeutung:

- Die Krone aus fünf Schädeln: Symbolisiert die Vergänglichkeit der fünf Aggregate (Sanskrit: Skandhas; Pāli: Khandhā), aus denen die Persönlichkeit fälschlicherweise zusammengesetzt wird.

- Das dritte Auge: Steht für die Weisheit, die diese allumfassende Vergänglichkeit erkennt.

- Die vier Gliedmaßen: Die Arme und Beine, die das Rad packen, können die vier großen Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod symbolisieren, die jeden im Kreislauf gefangen halten.

3.2. Die Nabe: Die Drei Geistesgifte

Im Zentrum des Rades, dem Motor, der den gesamten Kreislauf antreibt, befinden sich drei Tiere, die sich gegenseitig im Kreis jagen und in den Schwanz beißen.

Die Drei Tiere und ihre Bedeutung (Akusala-Mūla / Kleśas): Jedes Tier repräsentiert eindeutig eine der drei unheilsamen Wurzeln (Akusala-Mūla) oder Geistesgifte (Sanskrit: Kleśas; Pāli: Kilesā), die als die primären Ursachen allen Leidens gelten:

- Hahn (oder Vogel): Symbolisiert Gier, Begehren und Anhaftung (Pāli: Lobha / Rāga). Die Wahl fiel auf dieses Tier, da es in der indischen Symbolik für seine starke Bindung an sein Revier und seine Partner bekannt ist.

- Schlange: Symbolisiert Hass, Aversion und Zorn (Pāli: Dosa / Sanskrit: Dveṣa). Die Schlange wird mit Zorn assoziiert, da sie bei der geringsten Berührung oder Störung aggressiv zuschlägt.

- Schwein: Symbolisiert Verblendung, Unwissenheit und Ignoranz (Pāli: Moha / Sanskrit: Avidyā). Das Schwein gilt als Symbol der Ignoranz, da es wahllos alles frisst und sich im Schmutz wälzt, was einen grundlegenden Mangel an Unterscheidungsvermögen darstellt.

In vielen Darstellungen entspringen die Schlange und der Hahn dem Maul des Schweins. Dies ist eine tiefgründige visuelle Lehre, die zeigt, dass Gier und Hass letztendlich aus der fundamentalen Unwissenheit über die wahre Natur der Realität entstehen. Ihr gegenseitiges Jagen symbolisiert den sich selbst verstärkenden Kreislauf dieser Gifte.

3.3. Der Zweite Ring: Der Pfad des Karmas

Unmittelbar um die Nabe herum befindet sich ein Ring, der in zwei Hälften geteilt ist und die unmittelbare Wirkung der Geistesgifte visualisiert: das Gesetz von Ursache und Wirkung (Kamma).

Der Helle und der Dunkle Pfad: Die helle, meist weiße Hälfte zeigt aufsteigende Figuren, oft bekleidet und in würdiger Haltung. Sie repräsentieren Wesen, die aufgrund von heilsamen Handlungen (Kusala Kamma) – motiviert durch Großzügigkeit, Mitgefühl und Weisheit – auf dem Weg zu glücklichen Wiedergeburten in den höheren Daseinsbereichen sind. Die dunkle, schwarze Hälfte zeigt absteigende Figuren, oft nackt, gefesselt und von Dämonen gequält. Sie repräsentieren Wesen, die aufgrund von unheilsamen Handlungen (Akusala Kamma) – motiviert durch die drei Gifte – auf dem Weg zu leidvollen Wiedergeburten in den niederen Bereichen sind.

Visualisierung des Kamma-Gesetzes: Dieser Ring, in einigen Kommentaren als Bardo (Zwischenzustand) bezeichnet, ist die entscheidende visuelle Brücke. (Anmerkung: Das Konzept eines Zwischenzustandes, bekannt als Bardo, ist ein zentrales Element im tibetischen Buddhismus, findet sich jedoch nicht in der Lehre des Pālikanons, der einen direkten Übergang vom Todesbewusstsein zum Wiedergeburtsbewusstsein beschreibt.) Er zeigt unmissverständlich, dass die Motivationen aus dem Zentrum (den Giften) zu Handlungen führen, die eine klare karmische Konsequenz haben. Er ist die direkteste Darstellung des Prinzips, dass heilsame Absichten zu Glück und unheilsame zu Leid führen, und bestimmt somit die Flugbahn eines Wesens durch die im nächsten Ring dargestellten Welten.

3.4. Die Sechs Segmente: Die Daseinsbereiche (Gati)

Der größte Bereich des Rades ist in sechs (oder manchmal fünf) keilförmige Segmente unterteilt, die die möglichen Bereiche der Wiedergeburt (Gati) innerhalb des Saṃsāra darstellen. Diese Bereiche sind keine ewigen Zustände, sondern temporäre Existenzen, deren Dauer und Qualität vom angesammelten Kamma abhängen. Selbst die höchsten Bereiche sind durch subtile Formen des Leidens (Dukkha) gekennzeichnet. In der Mahāyāna-Tradition erscheint in jedem Bereich ein Buddha oder Bodhisattva, der aus Mitgefühl die Lehre auf eine Weise darlegt, die für die Wesen dieses Bereichs am hilfreichsten ist.

Die drei oberen Bereiche:

- Bereich der Götter (Deva): Gekennzeichnet durch langes Leben, Vergnügen und Glückseligkeit. Ihr Leiden (Dukkha) ist subtil: Es besteht aus Stolz, Selbstzufriedenheit und der Unfähigkeit, die Lehre zu praktizieren, da sie kein offensichtliches Leid erfahren. Ihr größtes Leid ist jedoch die Angst und der Schmerz, der eintritt, wenn ihr gutes Kamma aufgebraucht ist und sie ihren unvermeidlichen Fall in niedere Bereiche erkennen. Die vorherrschende Geistesplage (Sanskrit: Kleśa; Pāli: Kilesa), die zu dieser Wiedergeburt führt, ist Stolz.

- Bereich der Halbgötter/Titanen (Asura): Diese mächtigen Wesen leiden unter Eifersucht, Neid und ständigem Konflikt. Sie führen einen endlosen Krieg gegen die Götter um die Früchte des wunscherfüllenden Baumes, dessen Wurzeln in ihrem Reich liegen, dessen Krone aber in das Reich der Götter ragt. Ihr ganzes Dasein ist von Rivalität und Kampf geprägt.

- Bereich der Menschen (Manuṣya; Pāli: Manussa): Gekennzeichnet durch die Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, sowie durch Trennung von Geliebtem und Zusammentreffen mit Ungeliebtem. Die vorherrschende Geistesplage ist Begierde/Lust. Trotz dieses offensichtlichen Leidens gilt der menschliche Bereich als der günstigste für die Erleuchtung, da er ein Gleichgewicht aus Leid (das zur Praxis motiviert) und Intelligenz (die das Verständnis der Lehre ermöglicht) bietet.

Die drei unteren Bereiche:

- Bereich der Tiere (Tiryagyoni; Pāli: Tiracchāna-Yoni): Das Hauptleiden ist die Ignoranz und das Leben nach Instinkt. Tiere leiden unter ständiger Angst, gejagt und gefressen zu werden, und unter der Ausbeutung durch Menschen. Sie sind unfähig, die Lehre zu verstehen und bewusst heilsames Kamma zu schaffen.

- Bereich der Hungergeister (Preta; Pāli: Peta): Diese Wesen leiden unter extremer Gier, die niemals befriedigt werden kann. Sie werden mit riesigen Bäuchen, die unstillbaren Hunger symbolisieren, und winzigen Mündern und Hälsen dargestellt, die es ihnen unmöglich machen, Nahrung oder Trank aufzunehmen. Ihr Dasein ist eine endlose Qual aus Frustration und Mangel.

- Bereich der Höllenwesen (Naraka; Pāli: Niraya): Dies ist der Bereich des intensivsten Leidens, verursacht durch extremen Hass und Zorn. Die Wesen hier erleiden unvorstellbare Qualen in heißen und kalten Höllen, die die direkten karmischen Konsequenzen von gewalttätigen und hasserfüllten Taten sind. Wie alle Bereiche ist auch dieser nicht ewig; wenn das negative Kamma erschöpft ist, erfolgt eine Wiedergeburt in einem anderen Bereich.

3.5. Der Äußere Rand: Die Zwölf Glieder des Bedingten Entstehens

Der äußerste Ring des Rades ist der philosophisch tiefgründigste Teil. Er ist in zwölf Segmente unterteilt, die die Lehre des Bedingten Entstehens (Pāli: Paṭiccasamuppāda; Sanskrit: Pratītyasamutpāda) darstellen. Diese Kette von zwölf kausalen Gliedern (Nidānas) erklärt den Mechanismus, durch den Leiden entsteht und der Kreislauf des Saṃsāra sich über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fortsetzt. Jedes Glied ist die Ursache für das nächste und die Wirkung des vorhergehenden.

- Unwissenheit (Sanskrit: Avidyā; Pāli: Avijjā): Dargestellt durch eine blinde Frau, die sich mit einem Stock vorantastet. Dies symbolisiert die fundamentale Blindheit gegenüber der wahren Natur der Realität – den Vier Edlen Wahrheiten und den drei Daseinsmerkmalen (Anicca, Dukkha, Anattā).

- Formationen/Gestaltungskräfte (Sanskrit: Saṃskāra; Pāli: Saṅkhārā): Dargestellt durch einen Töpfer an seiner Scheibe, der Gefäße formt. Dies symbolisiert, wie aus Unwissenheit heraus willentliche Handlungen (körperlich, sprachlich, geistig) entstehen, die unser Kamma formen und die Weichen für zukünftige Existenzen stellen.

- Bewusstsein (Sanskrit: Vijñāna; Pāli: Viññāṇa): Dargestellt durch einen Affen, der von Ast zu Ast springt. Der Affe repräsentiert das rastlose, unbeständige und greifende Bewusstsein, das von einem Sinnesobjekt zum nächsten springt und die karmische Energie von einem Leben zum nächsten trägt.

- Name und Form (Nāma-Rūpa): Dargestellt durch zwei Menschen in einem Boot. Dies symbolisiert die psycho-physische Einheit eines Wesens. „Form“ (Rūpa) ist der materielle Körper (das Boot). „Name“ (Nāma) sind die mentalen Begleitfaktoren (die Passagiere), die unweigerlich mit dem Körper reisen. Dazu zählen im Kontext des Bedingten Entstehens vor allem Gefühl, Wahrnehmung und Absicht. Hinweis: Das Bewusstsein (Viññāṇa) selbst wird hier meist als der Strom verstanden, der das Boot antreibt (siehe vorheriges Glied), während die „Passagiere“ die mentalen Qualitäten sind, die das Bewusstsein dabei erfährt.

- Sechs Sinnesgrundlagen (Sanskrit: Ṣaḍāyatana; Pāli: Saḷāyatana): Dargestellt durch ein Haus mit sechs Fenstern und einer Tür. Das Haus ist der Körper, und die sechs Öffnungen sind die fünf physischen Sinne (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper) und der Geist, durch die der Kontakt mit der Außenwelt stattfindet.

- Kontakt (Sanskrit: Sparśa; Pāli: Phassa): Dargestellt durch ein sich umarmendes oder küssendes Paar. Dies symbolisiert das Zusammentreffen von Sinnesorgan, Sinnesobjekt und dem entsprechenden Bewusstsein. Es ist der Moment der reinen Sinneserfahrung, bevor eine Bewertung stattfindet.

- Gefühl (Vedanā): Dargestellt durch einen Mann mit einem Pfeil im Auge. Der Pfeil symbolisiert die scharfe, durchdringende und unvermeidliche Natur des Gefühls, das aus dem Kontakt entsteht. Dieses Gefühl kann angenehm, unangenehm oder neutral sein und ist die unmittelbare Reaktion auf den Kontakt.

- Durst/Begehren (Sanskrit: Tṛṣṇā; Pāli: Taṇhā): Dargestellt durch eine Person, die ein Getränk (oft Alkohol) erhält. Dies symbolisiert das Verlangen oder den „Durst“, der aus dem Gefühl entsteht: das Verlangen, angenehme Gefühle festzuhalten, unangenehme zu vermeiden und die Gleichgültigkeit gegenüber neutralen Gefühlen. Dies ist die Wurzel des Leidens, wie in der Zweiten Edlen Wahrheit dargelegt.

- Ergreifen/Anhaften (Upādāna): Dargestellt durch einen Affen oder einen Menschen, der nach Früchten greift. Dies ist die Intensivierung des Begehrens. Es ist nicht mehr nur ein passiver Durst, sondern ein aktives Greifen, Festhalten und Sich-Klammern an Objekte, Ansichten, Regeln und die Vorstellung eines Selbst.

- Werden (Bhava): Dargestellt durch eine schwangere Frau oder ein Paar beim Geschlechtsverkehr. Dies symbolisiert den Prozess des Werdens, bei dem das durch Anhaften verstärkte Kamma nun das volle Potenzial für eine neue Existenz in einem der sechs Bereiche geschaffen hat. Die karmischen Samen sind reif zur Keimung.

- Geburt (Jāti): Dargestellt durch eine Frau bei der Geburt. Dies ist die tatsächliche Manifestation des neuen Lebens, die physische Geburt in einem der sechs Daseinsbereiche als direkte Folge des Werdensprozesses.

- Altern und Tod (Jarā-Maraṇa): Dargestellt durch eine alte Person oder einen Leichnam, der getragen wird. Dies symbolisiert die unvermeidliche Folge der Geburt: der Prozess des Verfalls, des Alterns und schließlich des Todes, der den Kreislauf schließt und durch die fortwährende Unwissenheit die Bedingungen für eine neue Kette schafft.

Synthese und Interpretation

Nach der detaillierten Analyse der einzelnen Elemente fügt sich das Bhavacakra zu einem tiefgründigen Gesamtbild zusammen, das sowohl eine kosmologische als auch eine psychologische Realität beschreibt und gleichzeitig den Weg zur Transzendenz aufzeigt.

4.1. Der Weg Hinaus: Buddha und das Symbol des Nirvāṇa

Während das Rad selbst eine erschreckende und scheinbar ausweglose Darstellung des Leidens ist, wäre das Bild ohne die Elemente außerhalb des Rades unvollständig und würde eine nihilistische Botschaft vermitteln. Die entscheidende Botschaft der Hoffnung wird durch zwei Symbole am oberen Rand der Darstellung vermittelt:

- Der Buddha außerhalb des Rades: Typischerweise wird in der oberen rechten Ecke eine Figur des Buddha Shakyamuni gezeigt, die außerhalb des Rades steht. Diese Positionierung ist von zentraler Bedeutung, denn sie symbolisiert, dass er dem Kreislauf des Saṃsāra entkommen ist. Er ist nicht mehr von Yama oder Māra, der Vergänglichkeit, gefangen. Er repräsentiert den Zustand der Erleuchtung, der jenseits von bedingtem Entstehen und Leiden liegt.

- Der Zeigegestus zum Mond: Der Buddha zeigt mit seiner Hand auf ein Symbol in der gegenüberliegenden oberen Ecke, das meist als weiße Scheibe oder Mond dargestellt wird. Dieser Mond ist ein klassisches buddhistisches Symbol für Nirvāṇa (Pāli: Nibbāna), die endgültige Befreiung. Der Mond symbolisiert Reinheit, Kühle (das Verlöschen der „Feuer“ von Gier, Hass und Verblendung) und unerschütterliche Gelassenheit. In der tibetischen Tradition wird manchmal ein Hase auf dem Mond dargestellt, eine Anspielung auf eine Jātaka-Geschichte, in der sich der Bodhisattva als Hase opferte und sein Bild zum Lohn auf den Mond gezeichnet wurde, was Reinheit und Selbstlosigkeit symbolisiert.

Die kombinierte Botschaft ist unmissverständlich: Befreiung aus dem endlosen Kreislauf ist möglich (Nirodha, die Dritte Edle Wahrheit), und der vom Buddha gelehrte Pfad, der Dhamma, ist der Weg dorthin (Magga, die Vierte Edle Wahrheit). Der Buddha zieht die Wesen nicht aus dem Rad heraus; er zeigt ihnen den Weg, den sie aus eigener Anstrengung gehen müssen.

4.2. Die Psychologische Interpretation als Geisteszustände

Neben der kosmologischen Deutung als Beschreibung verschiedener Wiedergeburtswelten bietet das Bhavacakra eine ebenso gültige und für die Praxis äußerst relevante psychologische Interpretation. Die sechs Daseinsbereiche können als momentane Geisteszustände verstanden werden, die jeder Mensch im Laufe eines einzigen Tages oder sogar einer Stunde durchlebt.

- Ein Moment überwältigenden Zorns oder Hasses ist ein Aufenthalt im „Höllenbereich“.

- Ein Anfall von unkontrollierbarer Gier oder zwanghaftem Verlangen ist ein Zustand im „Reich der Hungergeister“.

- Handeln aus reinem Instinkt oder dumpfer Verwirrung entspricht dem „Tierreich“.

- Ein Augenblick von Eifersucht und Konkurrenzdenken ist ein Verweilen im „Asura-Bereich“.

- Ein Moment des selbstzufriedenen, sorglosen Genusses ist ein Zustand im „Götterbereich“.

- Ein Moment der Reflexion, des Mitgefühls und der bewussten Entscheidung entspricht dem Potenzial des „Menschenreichs“.

Diese psychologische Lesart, die bereits in frühen Texten wie dem Saddharmasmṛtyupasthānasūtra angedeutet wird, macht das Bhavacakra zu einem dynamischen Spiegel für die unmittelbare Praxis der Achtsamkeit (Sati). Es transformiert die Lehre von einer fernen kosmologischen Landkarte in ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis im Hier und Jetzt. Der Weg aus dem Rad wird so zu einer Praxis der Beobachtung und Transformation dieser flüchtigen mentalen Zustände, die in jedem Augenblick möglich ist.

4.3. Zusammenfassende Funktion: Landkarte des Leidens und Anleitung zur Befreiung

Zusammenfassend lässt sich das Rad des Lebens als eine meisterhafte visuelle Synthese der Vier Edlen Wahrheiten verstehen, der allerersten Lehre des Buddha:

- Die Wahrheit vom Leiden (Dukkha): Das gesamte Rad, das den Kreislauf des Saṃsāra darstellt – die sechs leidvollen Bereiche, die Vergänglichkeit (Yama) und der unaufhörliche Prozess des Werdens.

- Die Wahrheit von der Entstehung des Leidens (Samudaya): Die Nabe mit den drei Geistesgiften (Gier, Hass, Verblendung) und der äußere Ring mit den zwölf Gliedern des Bedingten Entstehens. Diese Elemente erklären präzise, warum und wie das Leiden entsteht.

- Die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens (Nirodha): Der Mond außerhalb des Rades, der das Ziel – Nirvāṇa – symbolisiert. Er zeigt, dass ein Zustand jenseits des Leidens existiert und erreichbar ist.

- Die Wahrheit vom Pfad, der zur Aufhebung des Leidens führt (Magga): Die Figur des Buddha, der auf den Mond zeigt. Er repräsentiert den Edlen Achtfachen Pfad, die praktische Anleitung zur Befreiung.

Das Bhavacakra ist somit mehr als nur eine Darstellung des Problems; es ist eine vollständige Lehre, die Diagnose und Rezept in einem einzigen, kraftvollen Bild vereint. Es ist eine eindringliche Warnung vor den Gefahren der Unachtsamkeit und gleichzeitig eine inspirierende Ermutigung, den Pfad zur Befreiung zu beschreiten.

Teil II: Leitfaden zu Zentralen Konzepten im Pālikanon

Dieser Teil dient als wissenschaftlicher Anhang, der die im Bhavacakra dargestellten Konzepte in den grundlegenden Lehrreden (Suttas) des Pālikanons verankert. Der Pālikanon, unterteilt in die „Körbe“ (Piṭaka), bildet die schriftliche Grundlage des frühen Buddhismus und der Theravāda-Tradition. Die Lehrreden des Buddha sind hauptsächlich in den vier Hauptsammlungen, den Nikāyas, enthalten: dem Dīgha Nikāya (DN, Sammlung der langen Lehrreden), dem Majjhima Nikāya (MN, Sammlung der mittellangen Lehrreden), dem Saṃyutta Nikāya (SN, thematisch geordnete Sammlung) und dem Aṅguttara Nikāya (AN, numerisch geordnete Sammlung). Die folgende Tabelle identifiziert zentrale Lehrreden, die ein tiefgehendes Studium der im Rad des Lebens visualisierten Kernkonzepte ermöglichen. (Hinweis: Konzeptnamen in der Tabelle sind mit den erklärenden Seiten dieser Homepage verlinkt, Lehrredennummer mit den entsprechenden Lehrreden auf suttacentral.net. Auf suttacentral.net muss ev. noch, einmalig, die Sprache „Deutsch“ ausgewählt werden um direkt zu den deutsche Übersetzungen zu gelangen.)

Tabelle: Sutta-Referenzen für Zentrale Buddhistische Konzepte

| Konzept (Pāli) | Deutsche Übersetzung | Kurzbeschreibung | Schwerpunkt-Suttas (Dīgha & Majjhima Nikāya) | Relevante Saṃyuttas (SN) & Aṅguttara (AN) Suttas |

|---|---|---|---|---|

| Anicca | Vergänglichkeit | Die grundlegende Eigenschaft aller bedingten Phänomene (Saṅkhārā), unbeständig, prozesshaft und dem Wandel unterworfen zu sein. Kern der drei Daseinsmerkmale (Tilakkhaṇa). | DN 16 (Mahāparinibbāna Sutta): Enthält die berühmten letzten Worte des Buddha über die Vergänglichkeit aller zusammengesetzten Dinge: „Vergänglich sind alle bedingten Dinge! Strebt wachsam!“. MN 148 (Chachakka Sutta): Analysiert die Vergänglichkeit in Bezug auf die sechs Sinnesgrundlagen und die daraus resultierenden Gefühle. | SN 22 (Khandha Saṃyutta): Ein ganzes Kapitel, das sich der Vergänglichkeit der fünf Aggregate widmet. SN 35 (Saḷāyatana Saṃyutta): Ein Kapitel, das die Vergänglichkeit der Sinnesgrundlagen und -objekte behandelt. AN 10.60 (Girimananda Sutta): Nennt die Wahrnehmung der Vergänglichkeit (Anicca-Saññā) als eine von zehn heilsamen Kontemplationen. |

| Dukkha | Leiden, Unzulänglichkeit | Das universelle Merkmal der Unbefriedigtheit, des Leidens und des Stresses, das allen Formen der Existenz im Saṃsāra innewohnt. Die Erste Edle Wahrheit. | MN 13 (Mahādukkhakkhandha Sutta): „Die große Lehrrede über die Leidensmasse“, analysiert die Gefahren und die Unzulänglichkeit von Sinnesfreuden, Form und Gefühlen. MN 28 (Mahāhatthipadopama Sutta): Verwendet die Metapher der Elefantenspur, um zu zeigen, wie alle Lehren in den Vier Edlen Wahrheiten, und damit in Dukkha, enthalten sind. | SN 56.11 (Dhammacakkappavattana Sutta): Die erste Lehrrede des Buddha, in der er Dukkha als die Erste Edle Wahrheit definiert und entfaltet. SN 22.1 (Nakulapitu Sutta): Erklärt, wie der Körper dem Leiden unterworfen ist, der Geist aber durch Praxis davon unberührt bleiben kann. |

| Anattā | Nicht-Selbst | Die Lehre, dass es in den fünf Aggregaten und allen Phänomenen (Dhammā) kein permanentes, unabhängiges, substantielles Selbst, keine Seele oder Essenz gibt. | DN 15 (Mahānidāna Sutta): Verknüpft die Ansichten über ein Selbst direkt mit dem Bedingten Entstehen und zeigt auf, wie sie entstehen. MN 22 (Alagaddūpama Sutta): „Das Gleichnis von der Wasserschlange“, warnt eindringlich vor dem Festhalten an Ansichten über ein Selbst als Quelle des Leidens. | SN 22.59 (Anattalakkhaṇa Sutta): Die zweite Lehrrede des Buddha, in der er den fünf Asketen die Lehre vom Nicht-Selbst darlegt, woraufhin diese die Erleuchtung erlangen. SN 35.85 (Suñña Sutta): Erklärt die Welt als „leer“ (suñña) von einem Selbst oder etwas, das zu einem Selbst gehört. |

| Kamma | Handlung, Wirken | Das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung, bei dem die Absicht (Cetanā) hinter Handlungen von Körper, Rede und Geist zu entsprechenden heilsamen (Kusala) oder unheilsamen (Akusala) Ergebnissen führt. | MN 135 (Cūḷakammavibhaṅga Sutta): „Die kurze Darlegung über die Analyse der Handlung“, erklärt einem jungen Mann prägnant, warum Wesen unterschiedliche Schicksale wie kurzes/langes Leben oder Armut/Reichtum erfahren. MN 136 (Mahākammavibhaṅga Sutta): „Die große Darlegung über die Analyse der Handlung“, geht auf die Komplexität des Wirkens von Kamma ein und warnt vor vereinfachenden Schlussfolgerungen. | AN 6.63 (Nibbedhika Sutta): Enthält die berühmte Definition des Buddha: „Die Absicht, ihr Mönche, nenne ich Kamma. Nachdem man beabsichtigt hat, handelt man durch Körper, Rede oder Geist.“ AN 5.57 (Upajjhaṭṭhāna Sutta): Enthält die fünf täglichen Betrachtungen, einschließlich: „Ich bin der Eigner meiner Handlungen, der Erbe meiner Handlungen…“. |

| Paṭiccasamuppāda | Bedingtes Entstehen | Die Kette von zwölf kausalen Gliedern, die den Prozess des Entstehens von Leiden (Dukkha) und der Verstrickung im Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) erklärt. | DN 15 (Mahānidāna Sutta): „Die große Lehrrede über die Ursachen“, eine der detailliertesten Analysen der Kette im Kanon, die der Buddha als „tiefgründig“ bezeichnet. MN 38 (Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta): „Die große Lehrrede über die Zerstörung des Begehrens“, erklärt, wie das Durchschauen des Bedingten Entstehens zur Befreiung führt. | SN 12 (Nidāna Saṃyutta): Ein ganzes Kapitel mit 93 Suttas, das sich ausschließlich diesem zentralen Thema widmet und es aus unzähligen Perspektiven beleuchtet. Ud 1.1–3 (Bodhi Sutta): Beschreibt, wie der Buddha unmittelbar nach seiner Erleuchtung über das Bedingte Entstehen in seiner Vorwärts- und Rückwärts-Abfolge reflektierte. |

| Akusala-Mūla | Unheilsame Wurzeln | Die drei Wurzeln des Unheilsamen, die im Zentrum des Rades symbolisiert werden: Gier (Lobha), Hass (Dosa) und Verblendung (Moha). | MN 9 (Sammādiṭṭhi Sutta): „Die Lehrrede über Rechte Ansicht“, erklärt die unheilsamen Wurzeln als Grundlage für unheilsames Handeln und die heilsamen Wurzeln (Nicht-Gier, Nicht-Hass, Nicht-Verblendung) als Grundlage für heilsames Handeln. | AN 3.69 (Mūla Sutta): Identifiziert diese drei explizit als die Wurzeln, aus denen alles Unheilsame entsteht. |

Hinweise zur Nutzung der Sutta-Referenzen

Die obigen Referenzen folgen der Standardnotation für den Pālikanon (z. B. DN 16 bedeutet die 16. Lehrrede im Dīgha Nikāya). Für das vertiefte Studium dieser Texte wird auf digitale Ressourcen wie SuttaCentral.net verwiesen, die eine umfassende Sammlung von Übersetzungen in vielen Sprachen, einschließlich Deutsch und Englisch, sowie Parallelversionen aus anderen frühen buddhistischen Kanons anbieten. Die ältere, aber immer noch wertvolle Webseite Access to Insight bietet ebenfalls eine große Auswahl an englischen Übersetzungen, insbesondere aus der Theravāda-Perspektive. Die Seite Palikanon.com bietet eine große Auswahl an deutschen Übersetzungen. Diese Quellen ermöglichen es dem ernsthaften Studierenden, die im Rad des Lebens so meisterhaft visualisierten Lehren direkt an ihrer Quelle zu erforschen.

Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.

- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.

- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.

- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.

- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.

- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.

- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.

- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.

- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.

- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.

Weiter in diesem Bereich mit …

Punabbhava – Wiedergeburt, Wiederwerden, Wiederdasein

Tauche ein in das Konzept von Punabbhava, dem „Wieder-Werden“ oder der Wiedergeburt. Anders als die Vorstellung einer festen Seele, die wandert, erklärt der Buddhismus, wie der durch Kamma angetriebene Bewusstseinsstrom nach dem Tod zu einer neuen Existenz in einem der Daseinsbereiche des Saṃsāra führt. Verstehe, warum dieser Zyklus als leidhaft gilt und das Ziel die Befreiung daraus ist.