Politische Landschaft: Königreiche und Republiken

Monarchien (Mahājanapadas) und Republiken (Gaṇa-saṅghas) zur Zeit Buddhas

Inhaltsverzeichnis

Überblick über die Mahājanapadas

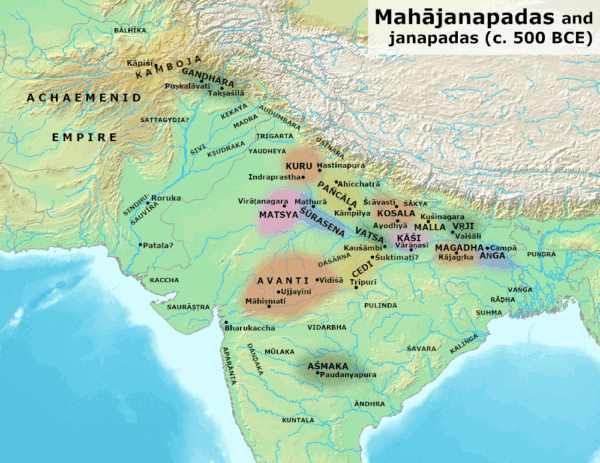

Die politische Landkarte Nordindiens im 5. Jahrhundert v. Chr. glich einem Flickenteppich aus konkurrierenden Mächten. Diese Epoche, zentral für die „Zweite Urbanisierung“, wurde von den sogenannten Mahājanapadas (wörtlich „Große Stammesgebiete“ oder „Große Reiche“) dominiert. Buddhistische Texte wie der Aṅguttara Nikāya listen übereinstimmend sechzehn dieser Staaten auf, die sich zwischen dem Himalaya und den Vindhya-Bergen erstreckten.

Diese Liste umfasst: Aṅga, Magadha, Kāsī, Kosala, Vajji, Mallā, Cetī, Vaṃsa, Kuru, Pañcāla, Macchā, Sūrasena, Assaka, Avantī, Gandhāra und Kamboja. Geographisch reichte dieser Einflussbereich vom heutigen Afghanistan (Gandhāra) im Nordwesten bis nach Bengalen (Aṅga) im Osten. Besonders relevant für das Wirken des Buddha waren Magadha (im heutigen Bihar, südlich des Ganges) und Kosala (heutiges Uttar Pradesh), sowie das Reich Vaṃsa (um das heutige Prayagraj). Diese Mahājanapadas waren das Ergebnis einer langen Entwicklung, bei der sich kleinere Stammesgebiete (Janas) zu festen territorialen Staaten (Janapadas) konsolidierten.

Karte der Mahājanapadas um 500 v. Chr. (Quelle: Avantiputra7, CC BY-SA 3.0)

Regierungsformen: Monarchien und Republiken

Wirft man einen genaueren Blick auf die Regierungsstrukturen, so zeigt sich eine faszinierende Zweiteilung. Die politische Welt war keineswegs homogen; sie spaltete sich in absolutistische Monarchien und aristokratische Republiken.

Die Monarchien (Rajja): In der fruchtbaren Gangesebene dominierten die Königreiche. Hier war die Macht zentralisiert und in der Regel erblich. Der König (Rāja) herrschte zwar mit großer Autorität, war jedoch selten ein absoluter Despot. Er wurde von einem Rat (Parisā) beraten, der oft von Brāhmaṇas dominiert war, und war an das traditionelle Recht (Dhamma bzw. Rājadharma) gebunden. Die Verwaltung war streng hierarchisch: Mahāmattas (Großminister) leiteten die Staatsgeschäfte, befehligten das Heer (als Senānāyaka) oder überwachten die Justiz. Eine Schlüsselrolle spielte der Purohita (oberster Priester), der die spirituelle Legitimation des Königs sicherstellte. Auf lokaler Ebene bildete der Dorfvorsteher (Gāmabhojaka oder Gāmika) das Bindeglied zwischen Thron und Bauern; er trieb Steuern ein und sorgte für Ordnung. Das Steuersystem war für die damalige Zeit fortschrittlich: Der Bhāga (ein Sechstel der Ernte) war die Hauptsteuer, ergänzt durch Handelszölle und Geldstrafen. Diese Einnahmen finanzierten stehende Heere, die oft über gefürchtete Elefantenkorps verfügten.

Die Republiken (Gaṇa-saṅghas): Im Kontrast dazu standen die „Stammesrepubliken“ oder Oligarchien, die sich vornehmlich in den Ausläufern des Himalaya hielten. Prominente Beispiele sind die Vajji-Konföderation (angeführt von den Licchavis), die Mallas und natürlich die Sākyas, jener Clan, dem der Buddha selbst entstammte. Hier lag die Macht nicht bei einem Einzelnen, sondern bei einer Versammlung (Saṅgha) der adeligen Familienoberhäupter, meist aus der Kriegerkaste (Khattiyas). Diese wählten ihre Anführer (Rāja im Sinne eines Konsuls) oft auf Zeit.

Ein gut dokumentiertes Beispiel ist die Vajji-Konföderation mit ihrer Hauptstadt Vesālī. Die Regierungsgeschäfte wurden durch einen Rat geführt, und Entscheidungen erforderten oft einen Konsens. Der Buddha lobte diese Struktur ausdrücklich für ihre Eintracht und ihre regelmäßigen Versammlungen. Es ist kein Zufall, dass gerade diese Republiken, die dem starren brahmanischen Kastensystem (Vaṇṇa) oft kritischer gegenüberstanden als die Monarchien, zum Nährboden für neue geistige Bewegungen wie den Buddhismus und den Jainismus wurden.

Letztlich erwies sich jedoch das zentralisierte monarchische Modell – gestützt auf Ressourcenkontrolle und stehende Armeen – als militärisch überlegen. Die langsame Eingliederung der freien Republiken in die Großreiche markiert einen tragischen, aber entscheidenden politischen Trend zu Lebzeiten des Buddha.

Zwischenstaatliche Beziehungen und der Aufstieg Magadhas

Die politische Bühne war eine Kampfzone. Die Jātaka-Erzählungen berichten von der erbitterten Rivalität zwischen Kāsī und Kosala. Doch der eigentliche Gewinner dieser Epoche war Magadha. Dessen Aufstieg zur Supermacht verdankte sich einer Kombination strategischer Vorteile: die Kontrolle über den Handel auf dem Ganges, reiche Eisenerzvorkommen für Waffen, und eine pragmatische, oft rücksichtslose Politik.

Könige wie Bimbisāra und sein Sohn Ajātasattu nutzten sowohl diplomatische Hochzeiten als auch militärische Härte. Besonders dramatisch war der lange Krieg gegen die Vajji-Konföderation, den Ajātasattu erst durch den Einsatz von Intrigen (um die Einheit der Republikaner zu brechen) und neuen Waffentechnologien für sich entscheiden konnte. Mit der Eroberung von Aṅga und dem Fall der Vajjis legte Magadha den Grundstein für das erste indische Großreich.

Verwaltungsbeamte in monarchischen Mahājanapadas

| Amtstitel (Pāli) | Hauptaufgaben / Funktionen |

|---|---|

| Mahāmatta / Amacca | „Großminister“ oder königlicher Ratgeber; übte Funktionen als Minister, Richter oder Vorsteher des Harems aus. |

| Mantin | Berater, Minister (spezifisch für politische Beratung). |

| Senānāyaka / Senāpati | Heerführer / Oberkommandierender der Streitkräfte. |

| Purohita | Königlicher Hauspriester; zuständig für Rituale und astrologische Vorzeichen (oft ein Brāhmaṇa). |

| Gāmabhojaka / Gāmika | Dorfvorsteher; verantwortlich für lokale Verwaltung, Steuereintreibung (Bali/Bhāga) und Rechtsprechung im Dorf. |

| Balisādhaka | Steuereintreiber (spezifisch für die Bali-Abgabe). |

| Rājabhaṭa | Königliche Beamte, Soldaten oder Polizisten im allgemeinen Dienst. |

| Dovārika | Torwächter (wichtig für die Sicherheit der befestigten Städte). |

(Anmerkung: Die Titel sind hier in ihrer Pāli-Form wiedergegeben, wie sie im Kanon erscheinen. Die genauen Aufgabenbereiche konnten je nach Region variieren. Spätere Titel der Maurya-Zeit wie Adhyakṣa wurden hier zugunsten zeitgenössischer Begriffe weggelassen.)

Weiter in diesem Bereich mit …

Städtisches Leben: Die Städte zur Zeit des Buddha

Begleite uns in die pulsierenden Zentren der damaligen Zeit. Erkunde die Charakteristika der Städte der Zweiten Urbanisierung, oft erkennbar an der typischen Nördlichen Schwarz Polierten Keramik (NBPW) und Befestigungsanlagen. Erhalte Einblicke in das Leben in wichtigen Metropolen wie Sāvatthī, Rājagaha, Vesālī und Kosambī, den Hauptwirkungsstätten des Buddha. Wir betrachten auch, wie groß diese Städte damals wohl wirklich waren.