Ein Tag auf dem Pfad: Wie der Dhamma den modernen Alltag verwandelt – Ein erzählerischer Leitfaden

Der Pfad beginnt mit dem Aufwachen

Inhaltsverzeichnis

- Teil 1: Formale Praxis am Morgen – Das Fundament legen

- Teil 2: Der Arbeitsweg – Der Dhamma in der Öffentlichkeit

- Teil 3: Der Arbeitstag – Ethik und Anstrengung im Beruf

- Teil 4: Die Mittagspause – Untersuchung und Gemeinschaft

- Teil 5: Der Feierabend – Heilsame Übergänge gestalten

- Teil 6: Der Abend – Vertiefung und Abschluss des Tages

- Schlussfolgerung: Der Pfad ist der Alltag

- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Einleitung: Der Pfad beginnt mit dem Aufwachen

Der Wecker klingelt. Für Leo, einen Softwareentwickler Mitte dreißig, beginnt ein weiterer Tag. Doch bevor die Flut der Gedanken über Meetings, Deadlines und private Erledigungen hereinbricht, geschieht etwas anderes. Anstelle des automatischen Griffs zum Smartphone hält Leo für einen Moment inne. Dieser bewusste Augenblick der Stille ist der erste Schritt, um den Autopiloten des Alltags zu durchbrechen und Achtsamkeit (Sati) zu etablieren. Es ist der Moment, in dem der Pfad beginnt.

In dieser kurzen Pause richtet Leo seinen Geist bewusst aus. Er praktiziert, was im Pāli-Kanon als Sammā Saṅkappa, die Rechte oder Angemessene Absicht, bezeichnet wird – das zweite Glied des Edlen Achtfachen Pfades, das zur Gruppe der Weisheit (Paññā) gehört. Dies ist keine mystische Handlung, sondern eine zutiefst praktische Anwendung der Lehre. Die kanonischen Texte definieren diese Absicht als dreifältig: eine Gesinnung der Entsagung (Nekkhamma), des Nicht-Übelwollens (Avyāpāda) und der Gewaltlosigkeit (Avihiṃsā). Für Leos modernen Alltag übersetzt sich dies wie folgt:

- Entsagung: Nicht die Weltflucht eines Mönchs, sondern der Entschluss, sich von mentalem Ballast zu „entsagen“ – von den Sorgen über die Zukunft, von reaktivem Stress und der ständigen Verlockung digitaler Ablenkungen. Es ist der Vorsatz, den Geist heute so klar und unbeschwert wie möglich zu halten.

- Nicht-Übelwollen: Die proaktive Entscheidung, den unvermeidlichen Herausforderungen des Tages – sei es im Berufsverkehr, bei der Arbeit oder in der Familie – mit einer grundlegenden Haltung des Wohlwollens und der Geduld zu begegnen, anstatt mit Ärger und Widerstand.

- Gewaltlosigkeit: Die Absicht, weder sich selbst durch überzogenen Perfektionismus und harte Selbstkritik noch andere durch unachtsame Worte oder Handlungen zu verletzen.

Diese morgendliche Ausrichtung ist eine direkte Umsetzung der Lehre, die in den berühmten Anfangsversen des Dhammapada festgehalten ist: „Den Dingen geht der Geist voran; der Geist entscheidet: Entspringen reinem Geist dein Wort und deine Taten, folgt das Glück dir nach, unfehlbar wie dein Schatten.“ Indem Leo die Weichen für seinen Geist stellt, gestaltet er seinen Tag proaktiv. Der buddhistische Pfad offenbart sich hier nicht als eine reaktive Methode zur Problembewältigung, sondern als ein bewusster Weg der Lebensgestaltung. Diese Praxis der Rechten Absicht ist ein Akt der angewandten Weisheit, der auf der Rechten Erkenntnis (Sammā Diṭṭhi) fußt – der Erkenntnis, dass die eigenen mentalen Zustände die Qualität der eigenen Erfahrung maßgeblich prägen. So wird die Lehre vom ersten Moment an zu einem lebendigen Werkzeug zur Kultivierung des Geistes.

Teil 1: Formale Praxis am Morgen – Das Fundament legen

Die Stille vor dem Sturm: Sitzmeditation (Ānāpānasati)

Nachdem er sich frisch gemacht hat, setzt sich Leo für 20 Minuten auf sein Meditationskissen in einer ruhigen Ecke seines Wohnzimmers. Der Raum ist einfach, die Praxis frei von unnötigem Zeremoniell. Es geht darum, ein Fundament der Sammlung und Klarheit für den kommenden Tag zu legen. Seine Praxis orientiert sich an der klassischen Anleitung zur Achtsamkeit auf den Atem, wie sie im Ānāpānasati Sutta (MN 118) beschrieben wird, und konzentriert sich auf die ersten Schritte, die die Grundlage der Körperachtsamkeit (Kāyānupassanā) bilden.

- Langen/Kurzen Atem erkennen (Pajānāti): Er beobachtet einfach, ob der Atem von Natur aus lang oder kurz ist. Er versucht nicht, den Atem zu kontrollieren, sondern erkennt (Pajānāti) lediglich an, was bereits geschieht. Dies schult die reine, nicht-wertende Beobachtung.

- Den ganzen Körper erfahren (Sabbakāya-Paṭisaṃvedī): Langsam weitet er seine Achtsamkeit vom Fokuspunkt an der Nase auf den gesamten Körper aus. Er übt sich (Sikkhati) darin, den Atem als eine subtile Energie zu spüren, die den ganzen Körper durchdringt und belebt.

- Die Körperfunktionen beruhigen (Passambhayaṃ Kāyasaṅkhāraṃ): Mit fortgesetzter, sanfter Achtsamkeit stellt sich eine natürliche Beruhigung des Atems und des Körpers ein. Er trainiert sich darin, diesen Prozess des Zur-Ruhe-Kommens geschehen zu lassen, ohne ihn zu erzwingen.

Die Praxis verläuft nicht immer reibungslos. Gedanken an ein bevorstehendes Arbeitsprojekt tauchen auf und erzeugen geistige Unruhe (Uddhacca-Kukkucca). Kurz darauf überkommt ihn eine Welle der Schläfrigkeit (Thīna-Middha). Anstatt dies als persönliches Versagen zu werten, erkennt Leo diese Zustände als das, was sie sind: unpersönliche, universelle Geisteszustände, die fünf Hindernisse (Nīvaraṇa). Er erinnert sich an das Gleichnis aus den Lehrreden: Schläfrigkeit und Trägheit sind wie ein Gefängnis, das den Geist trübe, unfrei und unfähig macht, die Dinge klar zu sehen. Anstatt dem Hindernis nachzugeben, wendet er gezielt Vīriya (Energie) an, was dem Pfadfaktor der Rechten Anstrengung (Sammā Vāyāma) entspricht. Dies geschieht nicht durch gewaltsames Unterdrücken, sondern durch geschickte Mittel. Er richtet seinen Rücken sanft auf, öffnet kurz die Augen, um die Schläfrigkeit zu vertreiben, und wendet sich mit erneuerter, aber sanfter Entschlossenheit wieder dem Atem zu. Dies ist die „Anstrengung, bereits entstandene unheilsame Zustände zu überwinden“ (Pahāna-Padhāna), ein Aspekt der vier Rechten Anstrengungen. Dabei achtet er darauf, seine Anstrengung auszubalancieren, wie es in der berühmten Analogie vom Stimmen einer Laute beschrieben wird: nicht zu straff gespannt, was zu Unruhe führt, und nicht zu schlaff, was in Trägheit mündet.

Bewegung mit Achtsamkeit: Gehmeditation (Caṅkama)

Im Anschluss an das Sitzen praktiziert Leo für zehn Minuten Gehmeditation (Caṅkama) auf einer kurzen Bahn in seinem Wohnzimmer. Er geht langsam hin und her, sein Fokus liegt auf der bewussten Wahrnehmung der Körperbewegung und des Kontakts der Fußsohlen mit dem Boden. Diese Praxis dient als wichtige Brücke zwischen der statischen Sammlung im Sitzen und der dynamischen Welt des Alltags. Sie erdet den Geist und belebt den Körper. Die Lehrreden, wie das Caṅkama Sutta (AN 5.29), nennen fünf konkrete Vorteile dieser Praxis: Sie fördert die körperliche Ausdauer und Gesundheit, unterstützt die Verdauung und führt zu einer stabilen, langanhaltenden Konzentration (Samādhi), die auch in andere Haltungen mitgenommen werden kann. Die bewusste Wahrnehmung des Gehens ist ein integraler Bestandteil der umfassenden Körperachtsamkeit, die sich auf alle vier Körperhaltungen – Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen – erstreckt.

Diese morgendliche Routine ist weit mehr als eine Entspannungsübung. Sie ist ein komplettes Training des Achtfachen Pfades im Kleinen. In diesen 30 Minuten wendet Leo aktiv an: Rechte Absicht (sich hinzusetzen), Rechte Anstrengung (Umgang mit Hindernissen), Rechte Achtsamkeit (Fokus auf Atem und Körper) und Rechte Sammlung (die zunehmende Stabilität des Geistes). Diese Praxis schärft die Weisheit, indem er die unpersönliche, vergängliche Natur seiner Gedanken und Gefühle direkt beobachtet, und sie stärkt die Tugend, indem er Geduld und Nicht-Schaden gegenüber sich selbst kultiviert. Die formale Praxis ist somit kein Selbstzweck, sondern das Labor, in dem die Fähigkeiten für den Rest des Tages geschärft werden.

Teil 2: Der Arbeitsweg – Der Dhamma in der Öffentlichkeit

Die U-Bahn zur Hauptverkehrszeit: ein Kaleidoskop aus Geräuschen, Gerüchen und Bewegungen. Leo steht dicht gedrängt zwischen anderen Pendlern. Plötzlich rempelt ihn jemand von der Seite unsanft an. Ein Funke von Ärger flammt auf, begleitet von einem verurteilenden Gedanken: „Pass doch auf!“ Dies ist der kritische Moment, in dem die Praxis vom Kissen in die Welt getragen wird. Die durch die morgendliche Meditation geschulte Achtsamkeit schafft eine winzige Pause zwischen Reiz und Reaktion. In diesem kurzen Innehalten wendet Leo Yoniso Manasikāra an – die „weise Betrachtung“ oder „Aufmerksamkeit, die zum Ursprung zurückverfolgt“. Anstatt auf den Impuls zu reagieren, stellt er sich innerlich die Frage: „Was ist hier wirklich geschehen? Ein Körper hat einen anderen Körper berührt. Das unangenehme Gefühl, das jetzt in mir entsteht – liegt sein Ursprung wirklich im äußeren Ereignis oder in meiner eigenen mentalen Reaktion, meiner Interpretation und Bewertung (Saṅkhāra)?“

Diese Praxis ist das direkte Gegenmittel zur „unweisen Betrachtung“ (Ayoniso-Manasikāra), die laut den Lehrreden das Entstehen von Sorgen und Nöten nährt. Leo erkennt in diesem Moment der Klarheit: Der Ärger ist eine interne Schöpfung seines eigenen Geistes. Diese Einsicht entzieht dem Impuls die Kraft. Gleichzeitig praktiziert er das „Bewachen der Sinnestore“ (Indriya-Saṃvara). Dies ist eine direkte Anwendung der „Anstrengung, das Entstehen unheilsamer Zustände zu vermeiden“ (Saṃvara-Padhāna), dem ersten Aspekt der Rechten Anstrengung. Er nimmt die Flut von Sinneseindrücken – laute Gespräche, grelle Werbeplakate, die Enge – bewusst wahr, ohne sich von ihnen mitreißen zu lassen. Er registriert sie, aber er haftet nicht an ihnen an und lehnt sie nicht ab. Durch diese innere Arbeit verwandelt sich die chaotische, stressige Außenwelt von einer Quelle der Belästigung in ein neutrales, ja sogar fruchtbares Feld für die Achtsamkeitspraxis. Die U-Bahn wird zu seinem mobilen Meditationszentrum. Die Praxis erfordert keine äußere Stille, sondern schafft eine innere. Indem Leo die Ursache seines Ärgers als intern identifiziert, entmachtet er die äußere Welt. Dies ist eine zutiefst befreiende und praktische Einsicht, die das Kernversprechen des Dhamma – die Beendigung des Leidens durch die Arbeit am eigenen Geist – greifbar und im Hier und Jetzt erfahrbar macht.

Teil 3: Der Arbeitstag – Ethik und Anstrengung im Beruf

Rechte Rede (Sammā Vācā) im Meeting

Im ersten Team-Meeting des Tages wird abfällig über einen abwesenden Kollegen gesprochen. Später, in einer anderen Besprechung, wird ein Vorschlag Leos von einer Kollegin scharf und unsachlich kritisiert. Beide Situationen sind Testfelder für Sammā Vācā, die Rechte Rede. Leo bemüht sich, die vier im Kanon definierten Komponenten dieses Pfadfaktors aktiv zu trainieren:

- Abstand von Lüge und spaltender Rede (Musāvādā & Pisuṇāya Vācāya Veramaṇī): Er beteiligt sich nicht am Lästern über den Kollegen. Statt zuzustimmen oder Öl ins Feuer zu gießen, lenkt er das Gespräch sanft auf die sachliche Ebene zurück. Seine Absicht ist es, zu einen und zu versöhnen, nicht zu spalten.

- Abstand von grober Rede (Pharusāya Vācāya Veramaṇī): Als Reaktion auf die scharfe Kritik seiner Kollegin unterdrückt er den Impuls, ebenso scharf zu erwidern. Er atmet einmal durch, lässt den ersten Impuls vorüberziehen und antwortet dann mit Worten, die, wie es in den Lehrreden heißt, „sanft zum Ohr, höflich“ und auf die Sache bezogen sind.

- Abstand von leerem Geschwätz (Samphappalāpā Veramaṇī): Er vermeidet es, das Meeting mit irrelevanten Anekdoten oder Abschweifungen zu füllen. Seine Beiträge sind „zur rechten Zeit, faktisch und dem Ziel entsprechend“.

Rechte Anstrengung (Sammā Vāyāma) bei einer beruflichen Herausforderung

Am Nachmittag wird Leo mit einem komplexen, frustrierenden Projekt konfrontiert. Seine erste Reaktion ist ein Gefühl der Überforderung und der Impuls zur Prokrastination. Er erkennt diesen Widerwillen als einen unheilsamen Geisteszustand (Akusala) und wendet bewusst das Modell der Vier Rechten Anstrengungen (Sammappadhānā) an:

- Vermeiden (Saṃvara): Er bemerkt den Impuls, sich durch das Surfen auf Nachrichten-Websites abzulenken, und gibt ihm nicht nach.

- Überwinden (Pahāna): Er betrachtet den bereits entstandenen Widerwillen mit Achtsamkeit, erkennt seine lähmende Wirkung und lässt ihn bewusst los, indem er seine Aufmerksamkeit auf den ersten kleinen, machbaren Schritt des Projekts lenkt.

- Entfalten (Bhāvanā): Er kultiviert aktiv heilsame Zustände (Kusala), indem er seine Perspektive ändert. Er sieht die Aufgabe nicht als Last, sondern als eine interessante Herausforderung und ruft eine Haltung der Geduld und neugierigen Untersuchung hervor.

- Erhalten (Anurakkhanā): Sobald er einen konzentrierten Arbeitsfluss erreicht hat, bemüht er sich, Ablenkungen wie E-Mail-Benachrichtigungen zu minimieren, um diesen produktiven und ruhigen Geisteszustand aufrechtzuerhalten.

Rechter Lebenserwerb (Sammā Ājīva) als ethischer Kompass

Während einer kurzen Kaffeepause hält Leo inne. Er reflektiert, dass seine Arbeit in der Entwicklung von Lernsoftware im Einklang mit seinen Werten steht. Sammā Ājīva, der Rechte Lebenserwerb, bedeutet, einen Beruf zu meiden, der sich selbst oder anderen Wesen Schaden zufügt, wie den Handel mit Waffen, Lebewesen, Rauschmitteln oder betrügerische Tätigkeiten. Für Leo ist die Gewissheit, einen ethisch unbedenklichen Beruf auszuüben, eine stille Quelle der Freude und ein fundamentaler Teil seiner Praxis, der ihm innere Stabilität und ein reines Gewissen verleiht. Die ethischen Glieder des Pfades – die Sīla-Gruppe – sind keine passiven Verbote, sondern aktive Trainingsfelder für den Geist. Jede Entscheidung zu sprechen oder zu handeln wird zu einer Gelegenheit für Dhamma-Vicaya („Ist diese Handlung heilsam?“) und Sammā Vāyāma („die Anstrengung, das Heilsame zu wählen“). Es wird deutlich, dass ein reines Gewissen, das aus ethischem Handeln resultiert, die notwendige Grundlage für die Entwicklung von tieferer Ruhe und Konzentration (Samādhi) ist. Ein Geist, der von Reue (Kukkucca) über unethisches Handeln geplagt wird, kann nicht zur Ruhe kommen. So stützen sich Ethik und Geisteskultivierung gegenseitig und bilden ein untrennbares Ganzes.

Teil 4: Die Mittagspause – Untersuchung und Gemeinschaft

Achtsames Essen und die Untersuchung der Wirklichkeit (Dhamma-Vicaya)

Leo isst seine mitgebrachte Mahlzeit allein in einer ruhigen Ecke der Büroküche. Er legt sein Smartphone beiseite und widmet sich ganz dem Prozess des Essens. Auf die etablierte Achtsamkeit (Sati) folgt nun die Untersuchung der Wirklichkeit (Dhamma-Vicaya), der zweite der sieben Faktoren des Erwachens (Bojjhaṅga). Dies ist keine trockene intellektuelle Analyse, sondern eine direkte, meditative Betrachtung der Erfahrung:

- Er untersucht die Phänomene (Dhammā) auf ihre grundlegenden Merkmale: die bedingte Natur der Nahrung (abhängig von Sonne, Erde, Wasser und der Arbeit vieler Menschen), die Vergänglichkeit (Anicca) des Geschmackserlebnisses, das mit jedem Bissen kommt und geht, die subtile Unbefriedigendheit (Dukkha), die in der Gier nach dem nächsten Bissen liegen kann, und das unpersönliche Wesen (Anattā) des gesamten Prozesses des Essens und der Verdauung.

- Er unterscheidet aktiv zwischen heilsamen (Kusala) und unheilsamen (Akusala) Geisteszuständen, die während des Essens aufkommen: Dankbarkeit gegenüber der Gier; Geduld gegenüber der Hast.

Die Kraft der Edlen Freundschaft (Kalyāṇamitta)

Nach dem Essen tauscht sich Leo kurz per Messenger mit einem Freund aus, der ebenfalls praktiziert. Er teilt eine kleine Schwierigkeit aus seiner Morgenmeditation – die hartnäckige Schläfrigkeit – und erhält eine kurze, aber verständnisvolle und ermutigende Antwort: „Kenne ich gut. Manchmal hilft es, einfach nur das Gefühl der Trägheit zu beobachten, ohne es bekämpfen zu wollen. Sei nachsichtig mit dir.“ Diese kurze Interaktion illustriert die immense Bedeutung der Kalyāṇamitta, der edlen oder spirituellen Freundschaft. In einer berühmten Lehrrede (SN 45.2) korrigiert der Buddha seinen Schüler Ānanda, der die edle Freundschaft als „die Hälfte des heiligen Lebens“ bezeichnet. Der Buddha erwidert, sie sei in Wahrheit „das ganze heilige Leben“ (Sakalameva hidaṁ brahmacariyaṁ). Diese Aussage unterstreicht, dass ein Kalyāṇamitta die entscheidende externe Stütze ist, um den gesamten Achtfachen Pfad zu entwickeln. Ein solcher Freund hilft, die Rechte Ansicht zu schärfen, spendet Energie (Vīriya), wenn die eigene nachlässt, und dient als Vorbild für Tugend (Sīla). Der buddhistische Pfad ist somit kein rein auf sich selbst bezogener Weg der Innerlichkeit. Die durch persönliche Praxis gewonnenen Einsichten werden durch den Austausch mit einem edlen Freund validiert, vertieft und vor Verirrungen geschützt. Innere Praxis und unterstützende Gemeinschaft sind wie zwei Flügel, die den Praktizierenden tragen und ein authentisches, für Laien realistisches Bild der Praxis zeichnen.

Teil 5: Der Feierabend – Heilsame Übergänge gestalten

Als Leo das Büro verlässt, hält er an der Tür einen Moment inne. Anstatt den Arbeitsstress unbewusst mit nach Hause zu schleppen, atmet er ein paar Mal tief durch und lässt den Arbeitstag mental los. Dieser bewusste Übergang ist eine praktische Anwendung der „Absicht zur Entsagung“ (Nekkhamma-Saṅkappa), die er am Morgen gefasst hat – hier als das konkrete Loslassen von Anhaftung an berufliche Erfolge und Misserfolge des Tages. Auf dem Heimweg entscheidet er sich bewusst gegen die gedankenlose Zerstreuung durch Social Media und für eine heilsame Alternative: Er hört die letzten Minuten eines Dhamma-Vortrags oder genießt einfach die relative Stille und beobachtet seine Umgebung mit offener Achtsamkeit. Dies ist eine erneute Anwendung von Rechter Anstrengung (Sammā Vāyāma). Zu Hause angekommen, warten alltägliche Aufgaben wie das Ausräumen der Spülmaschine oder das Zubereiten des Abendessens. Leo erledigt diese Dinge nicht als lästige Pflichten, die schnell abgehakt werden müssen, sondern mit voller Präsenz. In diesen alltäglichen Handlungen zeigt sich die wahre Integration des Pfades. Die gleiche Qualität der Achtsamkeit, die am Morgen auf den Atem gerichtet war, wird nun auf das Gefühl von warmem Wasser auf den Händen, das Geräusch von Tellern oder den Geruch von geschnittenem Gemüse gerichtet. Dies entmystifiziert die Praxis und macht sie rund um die Uhr verfügbar. Die Trennung von „Praxis“ und „Leben“ löst sich auf; jede Handlung wird zur Meditation. Der Dhamma ist keine Flucht aus dem Leben, sondern eine Methode, um vollständig und bewusst im Leben präsent zu sein.

Teil 6: Der Abend – Vertiefung und Abschluss des Tages

Abendliche Reflexion und ethische Überprüfung

Vor dem Schlafengehen nimmt sich Leo zehn Minuten Zeit für eine stille Reflexion. Er geht den Tag in Gedanken noch einmal durch. Gab es Momente, in denen er unachtsam, ungeduldig oder ungeschickt in seinen Worten oder Taten war? Gab es Momente, in denen er weise und mitfühlend gehandelt hat? Dies ist eine Form der ethischen Reinigung (Sīla-Visuddhi), wie sie der Buddha seinem Sohn Rāhula empfahl: die wiederholte Reflexion über die eigenen Taten von Körper, Rede und Geist. Es ist keine selbstquälerische Beichte, sondern ein lernorientierter, mitfühlender Rückblick. Er erkennt die ungeschickten Momente ohne Selbstverurteilung an und fasst den leisen Vorsatz, es am nächsten Tag besser zu machen. Er freut sich über die gelungenen Momente und bestärkt so die heilsamen Qualitäten in sich. Diese Praxis stärkt seine Fähigkeit zur Selbstbeobachtung (Dhamma-Vicaya) und schärft die Absicht für den nächsten Morgen.

Ausklang mit vertiefender Meditation

Leo beendet den Tag mit einer kurzen, 15-minütigen Meditation. Der Geist ist nun ruhiger als am Morgen. Der Fokus kann sich von der reinen Körperachtsamkeit lösen und sich subtileren Bereichen zuwenden. Er knüpft an die höheren Stufen der Atembetrachtung aus dem Ānāpānasati Sutta an, die sich mit Gefühlen (Vedanā), dem Geist (Citta) und den Geistobjekten (Dhammā) befassen. Er übt sich vielleicht darin, „Freude (Pīti) erfahrend“ oder „den Geist befriedigend“ ein- und auszuatmen. Dies zeigt eine natürliche Vertiefung der Praxis, die über die reine Beruhigung hinausgeht und zu tieferer Einsicht führen kann. Der Tag endet, wie er begann: mit bewusster Intention und Praxis. Dies schließt den Kreis und verdeutlicht die Kontinuität des Pfades. Die abendliche Reflexion bereitet den Boden für die Rechte Absicht des nächsten Morgens. Der Pfad wird so nicht als linearer Sprint zu einem fernen Ziel, sondern als ein sich täglich wiederholender und vertiefender, zyklischer Prozess der Kultivierung (Bhāvanā) dargestellt. Jeder Tag ist eine neue Chance.

Schlussfolgerung: Der Pfad ist der Alltag

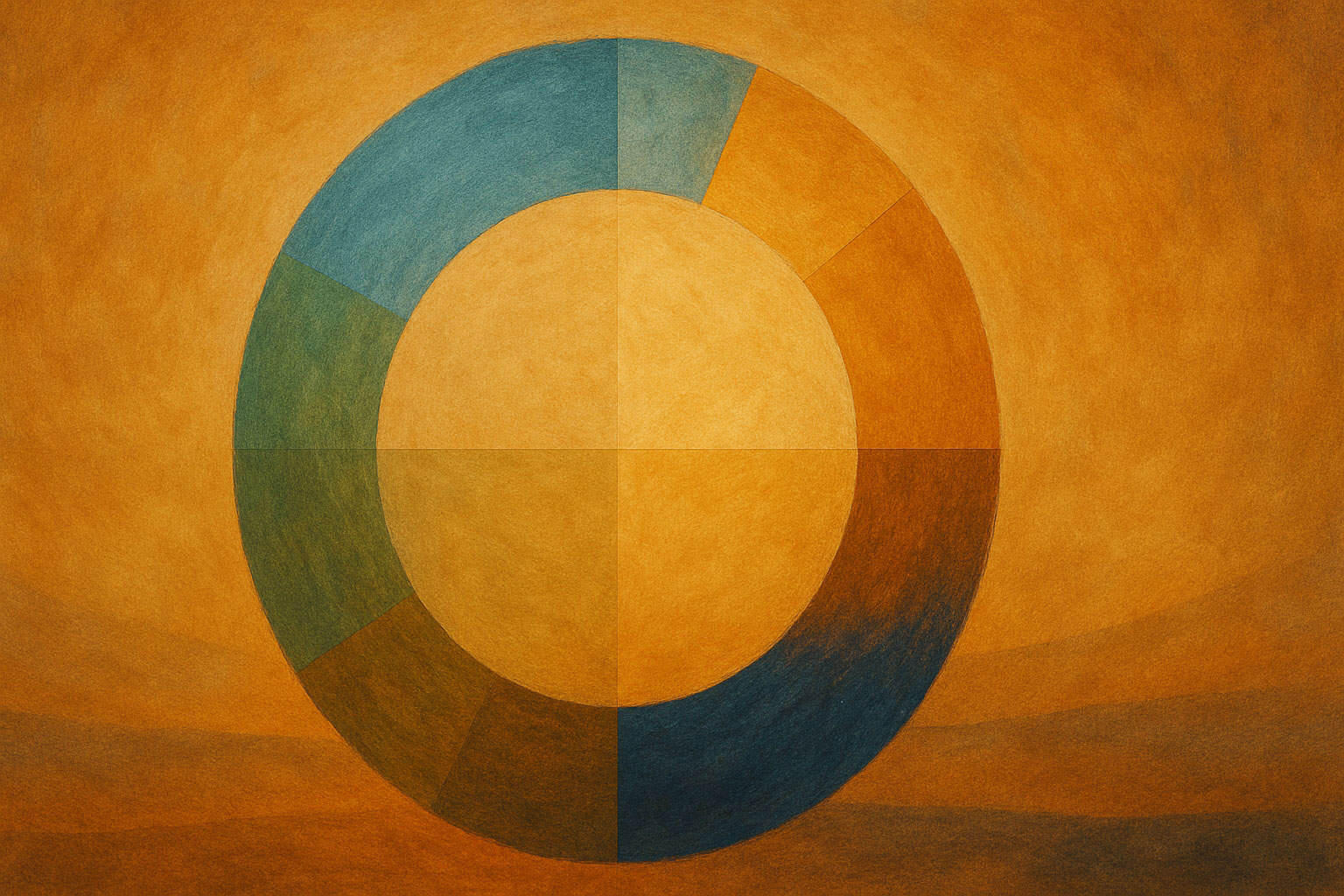

Leos Tag demonstriert, wie sich formale Praxis – das Sitzen und Gehen in Stille – und informelle Praxis – die Anwendung der Pfadfaktoren im Getriebe des Alltags – nahtlos zu einem ganzheitlichen Lebensweg verbinden. Der Dhamma ist kein separates Fachgebiet oder ein Hobby, das auf das Meditationskissen beschränkt ist. Er ist ein lebendiger, integrierter Weg, der jeden Moment des Lebens durchdringen und adeln kann. Webseiten wie die „Schatztruhe Pāli-Kanon“ bieten die wertvollen Landkarten und den Kompass für diesen Weg, aber der Weg entsteht erst, indem er mit den eigenen Füßen im eigenen Leben gegangen wird. Der Edle Achtfache Pfad wird oft mit einem Rad mit acht Speichen (Dhammacakka) symbolisiert. Dieses Bild verdeutlicht seine systemische Natur: Alle acht Faktoren stützen und bedingen sich gegenseitig. Rechte Rede stärkt das reine Gewissen, das für die Sammlung notwendig ist. Rechte Anstrengung durchdringt jede Handlung, von der Meditation bis zur Arbeit. Rechte Achtsamkeit bildet die Grundlage für weise Betrachtung. Zusammen führen sie nicht zu einem weltfremden Zustand, sondern zu einem Leben in Balance, Weisheit und Mitgefühl – mitten in der modernen Welt.

Tabelle 1: Der Achtfache Pfad in Leos Alltag – Eine Übersicht

| Pfad-Faktor (Pāli & Deutsch) | Kurzbeschreibung (gemäß Kanon) | Leos formale Praxis (Beispiel) | Leos informelle Praxis (Beispiel) |

|---|---|---|---|

| Weisheit (Paññā) | |||

| 1. Sammā Diṭṭhi (Rechte Ansicht) | Verständnis der Vier Edlen Wahrheiten, von Karma und bedingter Entstehung. | Erkennen von Unruhe und Trägheit als unpersönliche Hindernisse (Nīvaraṇa), nicht als persönliches Versagen. | Erkennen, dass sein Ärger in der U-Bahn durch seine eigene Reaktion (Saṅkhāra) entsteht, nicht durch die äußere Handlung. |

| 2. Sammā Saṅkappa (Rechte Absicht) | Gesinnung der Entsagung, des Nicht-Übelwollens und der Gewaltlosigkeit. | Die Absicht, die Meditationszeit geduldig und ohne Selbstkritik zu verbringen. | Die bewusste Ausrichtung am Morgen auf einen Tag mit Geduld, Wohlwollen und Klarheit. |

| Ethik (Sīla) | |||

| 3. Sammā Vācā (Rechte Rede) | Vermeiden von Lüge, spaltender, grober und leerer Rede. | Innere Stille und Nicht-Urteilen über die eigenen Gedanken während der Meditation. | Sich nicht am Lästern beteiligen; ruhig und sachlich auf Kritik reagieren. |

| 4. Sammā Kammanta (Rechtes Handeln) | Vermeiden von Töten, Stehlen und sexuellem Fehlverhalten. | Die sanfte, nicht-gewaltsame Art, den Körper in der Meditation aufrecht zu halten. | Alltägliche Handlungen, die im Einklang mit den fünf Sittenregeln stehen. |

| 5. Sammā Ājīva (Rechter Lebenserwerb) | Einen Beruf ausüben, der anderen Wesen nicht schadet. | – | Die Freude und Stabilität, die aus seiner ethisch unbedenklichen Arbeit als Softwareentwickler für Bildung resultiert. |

| Sammlung (Samādhi) | |||

| 6. Sammā Vāyāma (Rechte Anstrengung) | Die vierfache Anstrengung: Unheilsames vermeiden & überwinden; Heilsames entfalten & erhalten. | Aktives, aber sanftes Überwinden von Schläfrigkeit (Thīna-Middha) durch Aufrichten des Körpers. | Bewusstes Überwinden von Widerwillen bei einer schwierigen Arbeitsaufgabe; Wahl eines Dhamma-Vortrags statt Ablenkung. |

| 7. Sammā Sati (Rechte Achtsamkeit) | Beständige Achtsamkeit auf Körper, Gefühle, Geist und Geistesobjekte (Satipaṭṭhāna). | Beobachtung des Atems, des Körpers und der aufkommenden Gedanken und Gefühle. | Achtsames Essen; bewusstes Wahrnehmen der Umgebung auf dem Heimweg; achtsames Erledigen von Hausarbeiten. |

| 8. Sammā Samādhi (Rechte Sammlung) | Ein gesammelter, geeinter Geist, der in den Vertiefungen (Jhāna) gipfelt. | Die zunehmende Stabilität und Ruhe des Geistes, besonders während der Gehmeditation nach dem Sitzen. | Der Zustand des konzentrierten „Flows“ während der Arbeit, der aus der Anwendung der Rechten Anstrengung entsteht. |

Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente

Grundlagen: Ethik, Texte & Definitionen- Palikanon.com: Suttas & Vinaya – Die Basisquelle für die fünf Sīlas (Tugendregeln) und die originalen Lehrreden des Buddha zum harmonischen Leben als Haushälter.

- Alois Payer: Materialien zu den Lehren – Detaillierte Aufstellungen mit Fokus auf buddhistische Wirtschaftsethik, Sozialverhalten und Gemeinschaft („Sangha der Laien“).

- Theravāda-Netz: Studienmaterial – Systematische Erklärungen zu Begrifflichkeiten, ideal um die theoretischen Grundlagen der Alltagspraxis nachzuschlagen.

- Ajahn Sumedho: Die Vier Edlen Wahrheiten (PDF) – Ein moderner Klassiker. Das Kapitel zum Achtfachen Pfad verbindet „Rechte Rede“ und Ethik direkt mit der Arbeit an inneren Konflikten und Beziehungen.

- Bernd Golz: Wozu Dhamma? – Der Weg aus der Stressfalle (PDF) – Ein psychologischer Leitfaden, der Großzügigkeit (Dāna) nicht religiös, sondern als wirksames Gegenmittel zum modernen „Raff-Zwang“ und Stress erklärt.

- Bernd Golz: Nivarana – Die Hindernisse weise nutzen (PDF) – Zeigt auf, wie die fünf Tugendregeln (Sīla) als Kompass dienen, um emotionale Hindernisse wie Unruhe oder Zweifel im Alltag zu stabilisieren.

- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Besonders wertvoll für die psychologische Umsetzung: Umgang mit Emotionen, Krisen und inneren Dialogen aus therapeutischer Sicht.

- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Praxisnahe Texte, die oft die Brücke zwischen Meditation und den Herausforderungen im westlichen Alltag schlagen.

- Fred von Allmen: Dharma-Vorträge (Archiv) – Ein unverzichtbares Audio-Archiv mit hunderten Anleitungen zu Vipassanā, Metta und Geistesschulung – ideal für die begleitende Praxis.

- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – Eine umfangreiche Sammlung an Schriften für diejenigen, die tiefer in die Systematik des Pfades eintauchen möchten.

- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Ideal für den Alltag (z.B. beim Pendeln): Vorträge zu Themen wie Beruf, Familie und Stressbewältigung.

Weiter in diesem Bereich mit …

Lebensstile im Dhamma: Den eigenen Platz im Pfad finden

Gibt es den einen richtigen Weg, um den Dhamma zu praktizieren? Entdecke die unterschiedlichen Lebensstile, vom entsagenden Leben als Mönch oder Nonne über den engagierten Laienweg bis zur Integration der Praxis in einen vollen Berufs- und Familienalltag. Diese vergleichende Analyse hilft dir, die Chancen und Herausforderungen jedes Weges zu verstehen und deinen eigenen, passenden Platz im Pfad zu finden.